| |

CANE MAGGIORE Canis Major, Canis Majoris, CMa

Fig. 1: La costellazione del Cane Maggiore e la sua rappresentazione mitologica. Immagine: www.stellarium.org

|

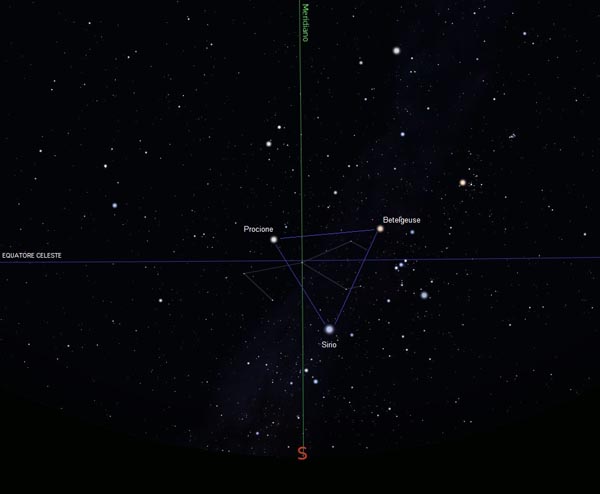

Come il Toro si identifica in Aldebaran o l’Auriga in Capella, il Cane Maggiore ntetizza la sua identità in Sirio, la stella più luminosa non solo della costellazione, ma di tutto il nostro firmamento. Con la sua magnitudine apparente di -1,45 ha uno splendore confrontabile con quello dei pianeti visibili a occhio nudo, corpi celesti che riflettono la luce del Sole e che per via della piccola distanza dalla Terra, risultano particolarmente fulgidi. Sirio rimane due volte più spento di Giove, ma supera la luminosità di Marte di undici volte e quella di Saturno di ben quattordici volte. E’ insomma un punto di riferimento deciso che si imprime sulla volta celeste diventandone un cardine e insieme a Procione nel Cane Minore e a Betelgeuse in Orione, va a formare l’asterismo del Triangolo Invernale.

Complice del suo elevato splendore è la piccola distanza dalla Terra. Per raggiungere Sirio infatti basta viaggiare per 8,6 anni luce, uno dei tratti più brevi per le stelle, tant’è che Sirio è la nona stella più vicina al Sole. Proprio la piccola distanza da noi permise a Edmund Halley nel 1720 di scoprirne il moto proprio, ossia il movimento intrinseco della stella nello spazio, una rivelazione che frantumò per sempre la plurisecolare sfera delle stelle fisse. Lo stesso svelarono le stelle Alpha del Cane Minore e del Bootes, ovvero Procione e Arturo. In particolare Sirio presenta un moto di allontanamento dal nostro pianeta.

Fig. 2: Le stelle del Triangolo Invernale: Sirio, Procione e Betelgeuse. Immagine: www.stellarium.org |

|

Il suo colore è bianco e la sua luce “vera”, ossia quella che emette a prescindere dalla distanza a cui si trova, è ventitré volte più intensa di quella della nostra stella. Anche la sua massa è maggiore, Sirio ha una massa doppia rispetto al Sole, ma rientra ancora nella categoria delle stelle Nane.

Nel 1844 l’astronomo tedesco Friederich Bessel scoprì che Sirio vive in un sistema binario. La rivelazione era in quell’anno teorica, nel senso che la presenza di un compagno era necessaria per spiegare le piccole oscillazioni che la stella presentava sia nelle coordinate celesti che nella magnitudine, ma nel 1862 il compagno fantasma si materializzò grazie allo statunitense Alvan Clark, famoso costruttore di telescopi e titolare della Alvan Clark & Sons. La stella che accompagnava Sirio fu chiamata Sirio B e oggi sappiamo che si tratta di un astro giunto al termine della sua vita, fase evolutiva che si traduce in un’incredibile compressione della stella la quale infatti riduce le sue dimensioni a quelle di un pianeta con una massa però che rimane quella di una stella. Sirio B ha la stessa massa del Sole. Questo significa una forza di gravità immensa e dunque una potenza di attrazione letteralmente fatale. Queste stelle sono conosciute col nome di Nane Bianche.

Sirio è l’astro che divide grossomodo a metà il Cane Maggiore e dunque la sua culminazione può essere considerata come quella dell’intera costellazione. Nel mese di febbraio il passaggio al meridiano avviene fra le 20.30 e le 22.15 come riportato in tabella: |

Transito o culminazione |

1 FEB |

15 FEB |

28 FEB |

Altezza sull’orizzonte |

m |

Sirio (Alpha CMa) |

22.14 |

21.19 |

20.28 |

+29° |

- 1,45 |

|

Il Cane Maggiore è la quarantatreesima costellazione più grande della volta celeste. Nei suoi 380 gradi quadrati, risplendono una ventina di stelle la cui disposizione ha evocato l’immagine di un cane, quello del gigante Orione che lo precede poco più a nord. Il disegno della costellazione è piuttosto articolato e le parti che meglio si possono distinguere sono un rettangolo allungato a sud di Sirio che ne rappresenta il corpo ed è formato da Beta, Epsilon, Delta e Sirio (Alpha CMa) e la stella Eta che è la punta della coda.

Il Cane Maggiore fa la sua prima comparsa dell’anno con Sirio all’inizio di agosto mentre l’ultima stella che porta sopra l’orizzonte è Eta alla fine del mese. Da quel momento la sua presenza in cielo diviene sempre più prolungata e dura fino a maggio quando la costellazione si eclissa per circa tre mesi.

La Via Lattea scorre nella sua porzione orientale e quando si parla di Via Lattea si parla di ammassi aperti, perché risiedono soprattutto in quella zona caratterizzata da stelle giovani. Il Cane Maggiore non fa eccezione e ne possiede diversi, fra tutti ricordiamo l’unico del catalogo di Messier, M41, di magnitudine 4,50. |

Fig. 3: L’ammasso aperto M41 nel Cane Maggiore. Immagine: 1997 NOAO, http://www.noao.edu/image_gallery/html/im0727.html

Fig. 3: L’ammasso aperto M41 nel Cane Maggiore. Immagine: 1997 NOAO, http://www.noao.edu/image_gallery/html/im0727.html |

Costellazioni confinanti col

CANE MAGGIORE |

Poppa |

Immagine: www.stellarium.org Immagine: www.stellarium.org

|

Unicorno |

Lepre |

Colomba |

|

|

A 2.300 anni luce dal nostro pianeta, si trova quasi esattamente 4° a sud di Sirio, così che il passaggio al meridiano della stella è un buon riferimento per localizzarlo dato che lo solcano insieme. La sua età è stimata fra i 190 e i 240 milioni di anni e le stelle che lo compongono sono un centinaio distribuite su un’area di 38 minuti d’arco di diametro. |

|

|

UNICORNO Monoceros, Monocerotis, Mon |

Fig. 5: La costellazione dell’Unicorno e la sua rappresentazione mitologica. Immagine: www.stellarium.org

Fig. 5: La costellazione dell’Unicorno e la sua rappresentazione mitologica. Immagine: www.stellarium.org

|

|

Sul finire di luglio nell’ora in cui l’alba sta per annunciarsi, affiora la prima stella di una costellazione piuttosto estesa ma poco brillante inventata nel 1613 dal teologo e astronomo olandese Petrus Plancius. La stella è la Epsilon di 4,40 magnitudini e la costellazione è quella dell’Unicorno, una manciata di piccole luci, sparse in 482 gradi quadrati che rendono la costellazione la 35ma più grande del firmamento e che nel giro di un mese sorgono una dopo l’altra unendosi al resto dei puntini celesti che riempiono la notte. Alpha Monocerotis, quella principale e l’ultima a levarsi, brilla solo con 3,90 magnitudini, per cui sarebbe molto utile poter disporre di qualche astro luminoso nei paraggi per localizzare l’Unicorno. Fortunatamente le guide ci sono e sono i vertici del Triangolo Invernale, ovvero Sirio, Procione e Betelgeuse. L’Unicorno vi cade per metà mentre l’equatore celeste passa per la stella Delta, un astro di quarta magnitudine. |

Fig. 6: Come localizzare l’Unicorno servendosi del Triangolo Invernale. Immagine: www.stellarium.org |

La stella si può considerare anche quella che porta in culminazione l’intera costellazione perché si trova grossomodo a metà e febbraio è il mese in cui il passaggio al meridiano avviene nelle due ore che precedono la mezzanotte come riportato in tabella, dove compare anche Alpha Mon che essendo la più brillante, è bene non perdere d’occhio.

|

Transito o culminazione |

1 FEB |

15 FEB |

28 FEB |

Altezza sull’orizzonte |

m |

Delta Mon |

22.41 |

21.46 |

20.55 |

+45° |

4,15 |

Alpha Mon |

23.10 |

22.15 |

21.24 |

+36° |

3,90 |

|

Le stelle dell’Unicorno rimangono visibili fino alla fine di maggio per poi sottrarsi alla vista per un paio di mesi e se il loro transito sul telo teso della notte passa inosservato, lo stesso non accade per i due oggetti che custodisce nelle sue profondità, accarezzati dalla Via Lattea che scorre lungo la costellazione: le nebulose Rosetta e Cono. Il nostro occhio da solo non è in grado di distinguerle perché arriva al massimo alla sesta magnitudine, mentre queste nebulose si traducono in una luce soffusa che si aggira sulle 9 magnitudini, ma con un adeguato telescopio si possono scorgere due tenui batuffoli e con una posa prolungata i loro particolari vengono alla luce, più suggestivi che mai.

Rosetta è un’incantevole nebulosa a emissione a 5.000 anni luce da noi, nei pressi di Epsilon Monocerotis, la stella dell’Unicorno che per prima si leva nell’anno. |

|

Lo stupore che si prova dinanzi alla sua immagine è dovuto alla forma che curiosamente ha assunto, ossia quella di un fiore di rosa, reso ancor più verosimile dal colore rosso di cui si tinge. Questo miracolo del cosmo misura 130 anni luce, una dimensione enorme che rende Rosetta una nube più di quattro volte più estesa della Grande Nebulosa di Orione, che ne misura 30. Come tutte le nebulose a emissione, dietro la sua luce c’è quella di un gruppo di giovanissime stelle, che col loro calore scaldano il grembo da cui hanno preso vita e lo rendono a loro volta in grado di generare luce. L’ammasso aperto che accende la meraviglia che è la nebulosa Rosetta è NGC 2244, visibile al suo centro e formatosi 400 milioni di anni fa. Il forte vento scatenato dalle giovani stelle è il responsabile della zona oscura centrale, dove il gas di idrogeno della nube è stato spazzato via creando una sorta di vuoto, mentre i filamenti scuri che sembrano disegnare i petali, sono regioni dove nuove stelle nasceranno.

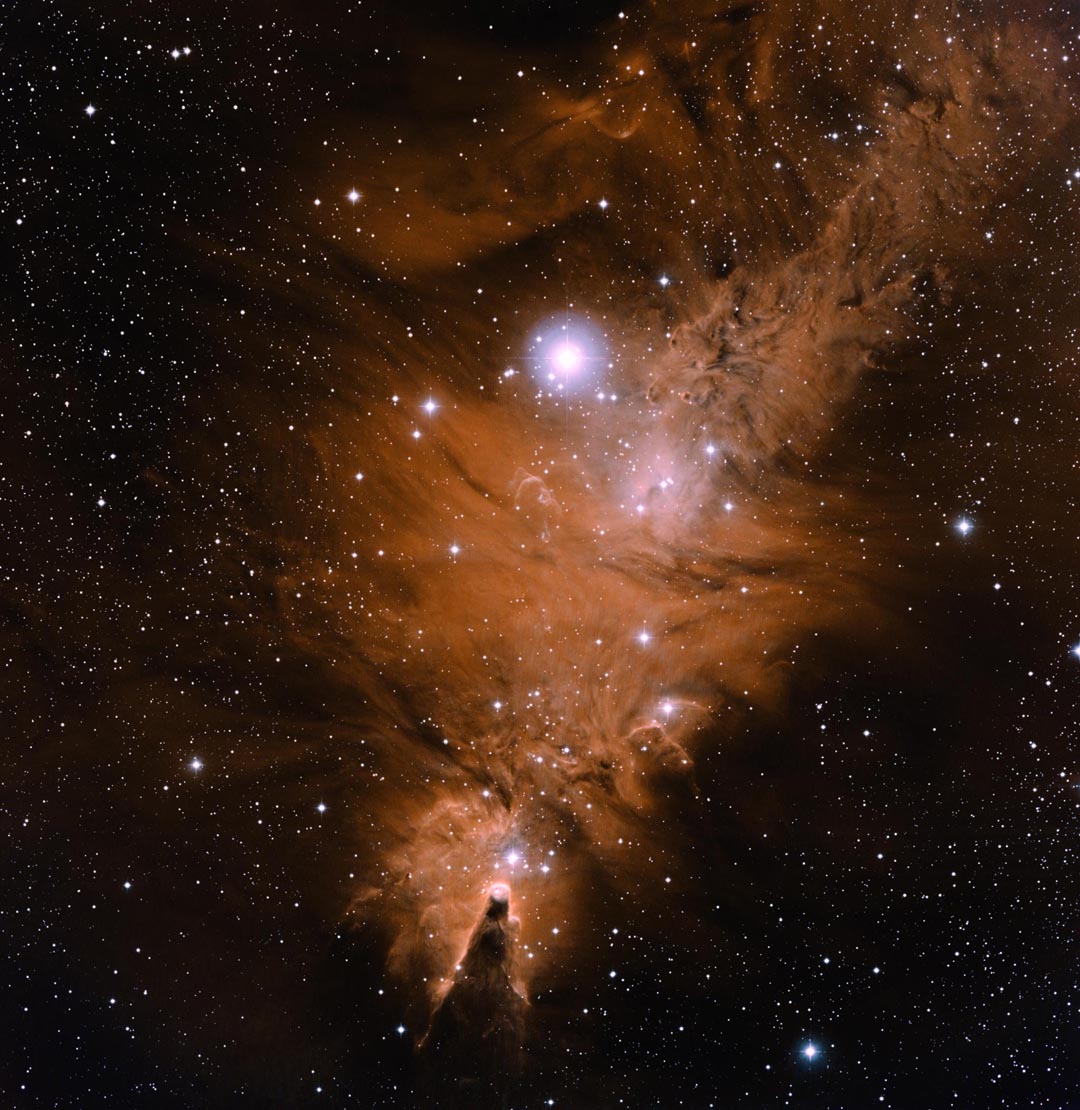

L’opposto di Rosetta è la nebulosa Cono, un torrione di 7 anni luce che non emette alcuna radiazione luminosa. |

|

Si tratta infatti di una nube oscura che noi vediamo grazie allo scenario lucente che le fa da sfondo, una nube a emissione resa tale dalla stella 15 Monocerotis, una stella di 4,65 magnitudini che è quella cui punta la nebulosa Cono. |

Fig. 9: La nebulosa a emissione che fa da sfondo alla nebulosa Cono. La stella 15 Monocerotis in alto al centro dell’immagine è quella grazie alla quale distinguiamo la nebulosa Cono. Il complesso di stelle forma l’ammasso aperto Albero di Natale, che noi vediamo capovolto. Immagine: 2005 NOAO/AURA/NSF, https://www.cfa.harvard.edu/news/image-info/2005-40/3

Fig. 9: La nebulosa a emissione che fa da sfondo alla nebulosa Cono. La stella 15 Monocerotis in alto al centro dell’immagine è quella grazie alla quale distinguiamo la nebulosa Cono. Il complesso di stelle forma l’ammasso aperto Albero di Natale, che noi vediamo capovolto. Immagine: 2005 NOAO/AURA/NSF, https://www.cfa.harvard.edu/news/image-info/2005-40/3 |

|

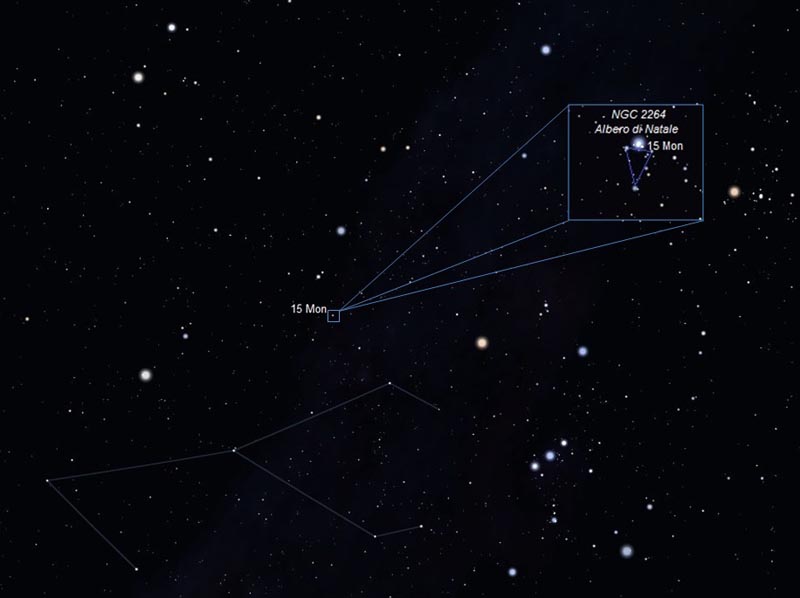

Le due nebulose, quella oscura e quella a emissione, non sono altro che regioni diverse di un’unica grande distesa di idrogeno, un letto turbolento di 40 anni luce, mentre 15 Mon appartiene al giovane ammasso aperto NGC 2264, scoperto da William Herschel all’inizio del 1784 e conosciuto anche come Albero di Natale per via della disposizione delle sue stelle che ricordano un abete.

Dal nostro emisfero lo vediamo capovolto con 15 Monocerotis che ne rappresenta la base. Sulla sommità della nebulosa Cono si vedono tante piccole stelle nascenti che col loro calore erodono la cima densa di idrogeno rendendola simile alla bocca di un vulcano.

La nebulosa oscura dell’Unicorno dista 2.500 anni luce, la metà di Rosetta e per localizzarla basta naturalmente cercare 15 Monocerotis. Non è una delle stelle che formano la figura dell’Unicorno e per trovarla ci si può servire del triangolo formato da Procione, Xi Gemini e Betelgeuse: la prima stella che si incontra leggermente a ovest scendendo da Xi Gem, è la 15 dell’Unicorno.

Il suo passaggio al meridiano avviene appena qualche minuto prima di Sirio, pertanto anche questo momento può essere tenuto in considerazione per rintracciarla. |

Fig. 10: L’Ammasso aperto NGC 2264 o Albero di Natale nella costellazione dell’Unicorno. Immagine: www.stellarium.org

Fig. 10: L’Ammasso aperto NGC 2264 o Albero di Natale nella costellazione dell’Unicorno. Immagine: www.stellarium.org |

Fig. 12: Come localizzare la stella 15 Monocerotis, dove risiede la nebulosa Cono,

servendosi del triangolo formato da Procione, Betelgeuse e Xi Gem. Immagine: www.stellarium.org

Fig. 12: Come localizzare la stella 15 Monocerotis, dove risiede la nebulosa Cono,

servendosi del triangolo formato da Procione, Betelgeuse e Xi Gem. Immagine: www.stellarium.org |

Costellazioni confinanti con l’

UNICORNO |

Idra |

Immagine: www.stellarium.org Immagine: www.stellarium.org

|

Cane Minore |

Gemelli |

Orione |

Lepre |

Cane Maggiore |

Poppa |

|

CANE MINORE Canis Minor, Canis Minoris, CMi |

Fig. 14: La costellazione del Cane Minore e la sua rappresentazione mitologica. Immagine: www.stellarium.org

Fig. 14: La costellazione del Cane Minore e la sua rappresentazione mitologica. Immagine: www.stellarium.org |

|

Il Cane Minore è una delle più piccole costellazioni della volta celeste, con la sua area di183 gradi quadrati è al 71° posto per dimensioni. Sono solo due le stelle principali, Alpha e Beta, ma la prima è una stella luminosissima: è Procione, la settima stella più brillante dell’emisfero boreale. Di magnitudine 0,40, il suo nome in greco significa “prima del Cane”, dove il Cane è il Cane Maggiore e con questo appellativo si allude al fatto che sorge prima di Sirio. Procione infatti appare a est circa 40 minuti prima di Sirio. Quando anche quest’ultima è sorta, il Triangolo Invernale (v. fig. 2) è al completo: Betelgeuse, Procione e Sirio dominano le notti invernali con le loro luci decise.

Procione si presenta come una stella di colore giallo come il nostro Sole e tuttavia è molto più grande. Il suo diametro è il doppio e infatti rientra nella categoria delle sub-giganti, ovvero stelle che stanno andando incontro alla fase di Gigante Rossa, come la vicina Betelgeuse. E se con Alpha Orionis condivide il destino, con Sirio condivide invece il tipo di sistema in cui si trova. Procione è una stella doppia e il suo compagno, Procione B, scoperto nel 1896 dagli astronomi californiani del Lick Observatory, è una Nana Bianca, proprio come accade per Sirio e Sirio B.

L’importanza di Procione è infine di natura storica perché è stata una delle prime stelle di cui si è scoperto il moto proprio, ossia un piccolo movimento nello spazio che ha contribuito a demolire la concezione tolemaica delle stelle fisse, distribuite sulla sfera più esterna del sistema del mondo teorizzato dall’astronomo alessandrino. Autore della rivoluzionaria scoperta fu Edmund Halley che nel 1720 poté dimostrare che Procione aveva alterato le sue coordinate spaziali, così come Sirio nel Cane Maggiore e Arturo nel Bootes. In particolare la stella Alpha del Cane Minore si sta avvicinando alla Terra e questa variazione di posizione, comunque molto piccola, fu possibile percepirla grazie alla poca distanza che ci separa dalla stella. Procione dista da noi poco più di 11 anni luce, è una delle stelle più vicine, così come lo sono Sirio a meno di 9 anni luce e Arturo a quasi 37.

Se Procione è la protagonista del Cane Minore, la stella della costellazione che però si affaccia per la prima volta nell’anno sull’orizzonte orientale è Beta CMi i primi di agosto, mentre Procione ha la sua levata eliaca qualche giorno dopo. Dall’inizio di agosto dunque la costellazione sorge sempre prima abitando sempre più a lungo la notte. Nel mese di febbraio in particolare, la culminazione, momento migliore per l’osservazione, avviene nelle due ore che precedono la mezzanotte, come riportato in tabella. |

Transito o culminazione |

1 FEB |

15 FEB |

28 FEB |

Altezza sull’orizzonte |

m |

Procione (Alpha CMi) |

23.08 |

22.13 |

21.22 |

+51° |

0,40 |

|

Il Cane Minore resta visibile fino alla metà di giugno quando le sue stelle sorgono e a tramontano che sulla Terra è ancora giorno. Per quasi due mesi la costellazione rimane nascosta alla vista. |

Costellazioni confinanti con il

CANE MINORE |

Idra |

Immagine: www.stellarium.org Immagine: www.stellarium.org

|

Cancro |

Gemelli |

Unicorno |

|

GEMELLI Gemini, Geminorum, Gem |

|

|

Nonostante le sue stelle più celebri siano soltanto due e abbastanza vicine fra loro, i Gemelli si estendono per ben 514 gradi quadrati di spazio, risultando la trentesima costellazione più grande della volta celeste. In effetti, Castore e Polluce, i suoi astri principali, sono i volti dei due gemelli figli di Zeus, i cui corpi si allungano punteggiati da stelle sommesse – sono di terza e quarta classe di magnitudine – ad eccezione di Gamma Geminorum, il piede di Polluce, che brilla con 1,90 magnitudini come Castore, la metà di Polluce che ne raggiunge 1,15.

In questi 514 gradi quadrati di cielo, passa l’eclittica, ovvero il cerchio ideale percorso in apparenza dal Sole durante l’anno. Coi Gemelli siamo infatti sullo Zodiaco, l’insieme delle dodici costellazioni che fanno da sfondo al cammino della nostra stella. L’eclittica, che è inclinata di 23° 27’ rispetto all’equatore celeste, tocca in particolare le stelle Delta e 1 Gem, rispettivamente di magnitudine 3,50 e 4,75, ma passa piuttosto vicino anche a Mu Gem, quasi sei volte più brillante.

Nel perimetro dei Gemelli inoltre, lascia il suo segno la Via Lattea che ne lambisce il confine sud-occidentale dove Castore e Polluce posano i piedi, così che pare proprio di vederli in riva a un mare immacolato.

Come tante piccole perle rilucono su questo fondale poco sopra l’eclittica e a est di 1 Gem, le piccole stelle dell’ammasso aperto M35, mezzo migliaio di luci a 2.800 anni luce di profondità che si sono formate 100 milioni di anni fa. L’ammasso, di magnitudine 5,10, fu scoperto nel 1745 dall’astronomo francese Philippe Loys de Chéseaux e catalogate dal suo conterraneo Charles Messier nel 1764.

Con questi dettagli si presenta la costellazione dei Gemelli, la cui attenzione naturalmente cade in primis sui suoi astri principali: Castore e Polluce. Castore, di magnitudine 1,90, è Alpha Geminorum nel catalogo di Bayer, tuttavia lo è erroneamente in quanto l’astro più brillante è Polluce, che l’astronomo tedesco classificò invece come quello Beta.

Si tratta comunque di una stella brillante che in effetti è la sedicesima per luminosità nell’emisfero boreale e la ventitreesima nell’intera volta celeste. Dista quasi 52 anni luce dalla Terra ed è una Nana come il nostro Sole, anche se di massa maggiore. Ma ciò che la rende interessante è il fatto che nel giro di un paio di secoli si è scoperto che Castore non è una stella solo, ma ben sei! Il primo compagno a essere avvistato fu Castore B nel 1678 da Gian Domenico Cassini, mentre nel 1912 fu la volta della Nana Rossa Castore C, così che la stella dopo essersi sdoppiata, si triplicò. Col progresso ottico poi ognuna delle tre componenti si rivelò essere un sistema binario, così che mai tanto azzeccata fu l’appartenenza alla costellazione dalla natura gemellare.

Polluce invece splende con 1,15 magnitudini, valore che porta la stella a essere la tredicesima più luminosa del nostro emisfero e la diciannovesima di tutto firmamento. Si trova a circa 34 anni luce dalla Terra ed è una gigante arancione che si sta avviando a diventare una Gigante Rossa.

La si può tenere come riferimento per il passaggio al meridiano dell’intera costellazione, anche se in realtà considerando l’estensione dei Gemelli, quella che divide a metà il gruppo di stelle zodiacali è la debole Tau Gem di 4,40 magnitudini. In ogni caso, il mese che vede culminare le stelle nelle due ore che precedono la mezzanotte è febbraio, come riportato in tabella. |

Transito o culminazione |

1 FEB |

15 FEB |

28 FEB |

Altezza sull’orizzonte |

m |

Tau Gem |

22.41 |

21.46 |

20.54 |

+ 76° |

4,40 |

Castore (Alpha Gem) |

23.04 |

22.09 |

21.18 |

+ 77° |

1,90 |

Polluce (Beta Gem) |

23.15 |

22.20 |

21.28 |

+ 73° |

1,15 |

|

La prima stella dei Gemelli a fare la sua comparsa sull’orizzonte è Theta, la cui levata eliaca è alla fine di giugno. Una decina di giorni dopo tocca a Castore e a distanza di una settimana si aggiunge Polluce. Sul finire di luglio affiora per ultima Lambda e la costellazione è così al completo. Da quel momento la sua alba viene anticipata via via fino a essere ben visibile di notte e per moltissimi mesi. Di fatto i due astri principali non sono visibili solo per una settimana a cavallo della metà di luglio. |

Costellazioni confinanti con i

GEMELLI |

Cane Minore |

Immagine: www.stellarium.org Immagine: www.stellarium.org

|

Cancro |

Lince |

Auriga |

Toro |

Orione |

Unicorno |

Ilaria Sganzerla – 2016

|

|