Toro - latino Taurus Tauri, abbreviazione Tau |

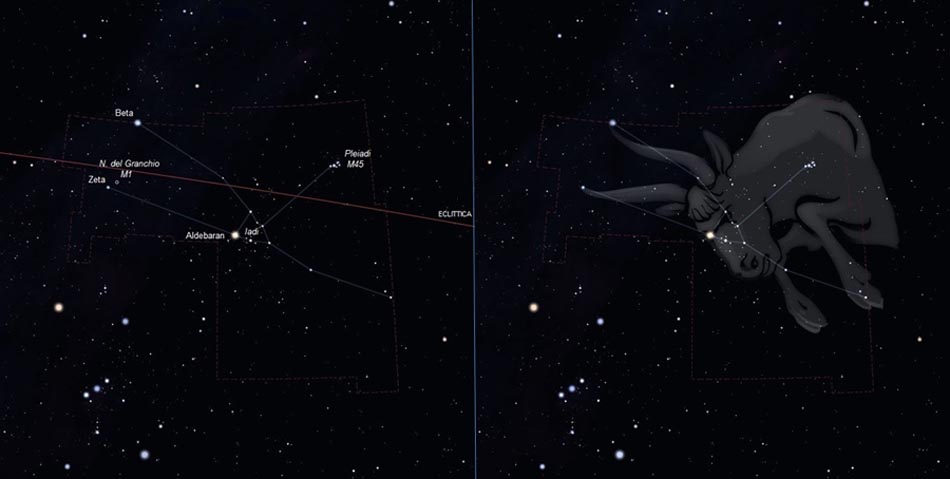

Fig. 1: La costellazione del Toro e la sua rappresentazione mitologica. (Immagine: www.stellarium.org) Fig. 1: La costellazione del Toro e la sua rappresentazione mitologica. (Immagine: www.stellarium.org) |

Il Toro fa la sua prima comparsa dell’anno con il piccolo gruppo stellare delle Pleiadi che sul finire di maggio emergono dall’orizzonte est un po’ prima della levata del Sole. Da questo momento, noto come levata eliaca, esse sorgono ogni giorno con circa 4 minuti di anticipo occupando così sempre più a lungo la scena celeste nelle ore notturne. La costellazione diviene completamente visibile a fine giugno con la levata eliaca della stella Zeta Tau, l’ultima a sorgere fra quelle designate a tracciare la sagoma del Toro, mentre Aldebaran, l’astro che caratterizza la costellazione, fa la sua prima apparizione dell’anno attorno all’ultima decade di giugno. Il Toro si può quindi considerare visibile nella sua interezza a partire da luglio nelle ore che precedono l’alba, ma la visione più accessibile a tutti è sicuramente quella che lo vede brillare in cielo a partire dal tramonto del Sole, ovvero nei mesi invernali. Gennaio in particolare è un mese ideale per osservarlo in quanto le sue stelle culminano fra le 19.00 e le 23.00. Considerando Aldebaran come stella di riferimento per il momento del transito della costellazione, si hanno gli orari di passaggio al meridiano in tabella.

|

A partire da aprile, il Toro comincia a eclissarsi e per un paio di mesi, non è visibile. La costellazione, che fra le 88 complessive è la diciassettesima più grande con 797 gradi quadrati di estensione, è piuttosto semplice da localizzare grazie alla sua stella più lucente, Aldebaran, che è anche una delle più brillanti della volta celeste. Con una magnitudine apparente di 0,85, Alpha Tauri è la quattordicesima stella più luminosa dei due emisferi e la decima di quello boreale (includendo il Sole che naturalmente, per via della vicinanza alla Terra, è al primo posto). Per trovarla ci si può servire dell’inconfondibile Orione, un quadrilatero di stelle ben definite, a est del Toro, al cui centro si allineano diagonalmente tre stelle più piccole, la cosiddetta cintura di Orione. Proprio prolungando questa diagonale, le prime stelle più luminose che si incontrano sono Aldebaran a occidente e Sirio, nel Cane Maggiore, a oriente.

|

Fig. 2: Come localizzare Aldebaran.

Fig. 2: Come localizzare Aldebaran. |

Nella rappresentazione mitologica del Toro, Aldebaran ne rappresenta l’occhio e sopra di esso in direzione est si allungano le corna, i cui vertici sono segnati dalle stelle Beta Tau di magnitudine 1,65 e Zeta Tau di 2,95. Le Pleiadi si trovano invece a nord-ovest di Aldebaran, quasi al confine della costellazione. Omicron Tau infine è la stella più occidentale del Toro ed è piuttosto spenta con le sue 3,60 magnitudini. Il Toro è una delle dodici costellazioni zodiacali, ovvero le costellazioni che fanno da sfondo all’orbita apparente del Sole attorno alla Terra, l’eclittica. Quest’ultima in particolare taglia la costellazione passando prima fra Zeta e Beta Tauri, le corna del Toro, e poi fra Aldebaran e le Pleiadi. Aldebaran e le Pleiadi sono nomi che ricorrono spesso quando si parla del Toro. Si tratta infatti di luci visibili a occhio nudo. Aldebaran come abbiamo visto splende con 0,85 magnitudini e le Pleiadi, seppur sei volte più deboli, hanno magnitudini che vanno da 2,85 per l’astro più brillante del gruppetto a 5,75 per quello più fioco, un valore vicino al limite umano, ma ancora distinguibile. Chi sono dunque i due protagonisti della costellazione? E sono gli unici? Aldebaran è una stella che può permettersi una luminosità così forte grazie alla sua distanza relativamente piccola, 65 anni luce, ma soprattutto grazie allo stadio evolutivo in cui si trova. E’ una Gigante Rossa, ovvero una stella giunta quasi alla fine della sua esistenza e che i processi fisici che ne determinano l’equilibrio, hanno costretto a espandersi fino a raggiungere dimensioni immani. Da qui la classificazione di stella Gigante. Il colore rosso, che a un’osservazione a occhio nudo appare aranciato, è invece dovuto al raffreddamento che ha raggiunto durante l’espansione. La sua superficie si attesta sui 4.000°K di temperatura, un valore basso per una stella, ma che tuttavia non influisce sulla sua luminosità che supera quella del Sole addirittura di 150 volte. L’elevato splendore delle Giganti Rosse è infatti dovuto proprio alle nuove dimensioni della stella, la quale può contare per la sua luce su una superficie enorme, anche se fredda. Le Pleiadi invece sono un piccolo gruppo di stelle, le più luminose delle quali sono sette.

|

Fig. 3: L’ammasso aperto delle Pleiadi o M45.

Fig. 3: L’ammasso aperto delle Pleiadi o M45. |

|

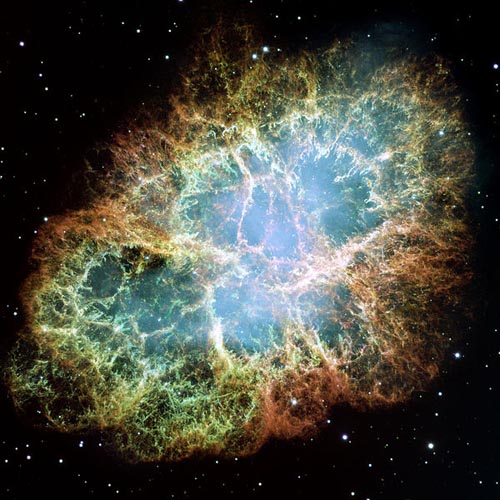

Sono note infatti anche come le sette sorelle e nella mitologia greca erano le figlie di Atlante e Pleione. Astronomicamente parlando, le Pleiadi sono un ammasso aperto, ovvero un gruppo di stelle la cui disposizione nello spazio è “libera”, in contrapposizione agli ammassi globulari le cui stelle sono legate gravitazionalmente fra di loro facendo assumere al gruppo una forma sferica, dunque chiusa. Al contrario di Aldebaran, sono stelle molto calde, dal colore blu, la cui temperatura si aggira sui 20.000°K; sono anche molto giovani con i loro appena 100 milioni di anni. Nel catalogo di Messier le si trova sotto il nome di M45. Ma le Pleaidi non sono l’unico ammasso aperto della costellazione del Toro. Vicino ad Aldebaran alloggiano le Iadi, più difficili da individuare perché più disseminate nello spazio. Ciò non deve sorprendere perché sono stelle di un miliardo di anni di età, dieci volte più vecchie delle Pleiadi, un tempo nel quale hanno potuto distanziarsi maggiormente le une dalle altre. A 6.300 anni luce di profondità, nei paraggi di Zeta Tau, risiede invece l’ultimo grande protagonista della costellazione del Toro: è M1, il primo oggetto del catalogo di Messier, conosciuto anche come la Nebulosa del Granchio, per via della sua forma simile al crostaceo. |

|

Si tratta di un Resto di Supernova, ovvero ciò che rimane di una stella esplosa nel modo più violento che possa capitare. Le Supernove sono stelle che alla nascita presentavano una massa superiore a otto volte quella del Sole, un valore che oltre ad “accorciare” loro la vita, le predestina a una fine catastrofica, quella appunto di un’esplosione talmente potente da portarle a brillare per alcuni giorni quanto un’intera galassia, che di stelle ne contiene qualche miliardo! La Supernova che ha dato origine alla Nebulosa del Granchio scoppiò nel 1054 e fu in Cina che venne registrata per la prima volta la sua apparizione in cielo. M1 misura circa 11 anni luce e il suo bagliore superstite raggiunge una magnitudine di 8,40, una luce inaccessibile all’occhio umano, ma non al telescopio che ce ne offre la visione in tutta la sua magnificenza. |

| Orione - latino Orion Orionis, abbreviazione Ori |

Fig. 6: La costellazione di Orione e la sua rappresentazione mitologica.

Immagine: www.stellarium.org

Fig. 6: La costellazione di Orione e la sua rappresentazione mitologica.

Immagine: www.stellarium.org |

|

Bellatrix, terza stella più luminosa della costellazione di Orione, è la prima dell’anno a fare l’ingresso sull’orizzonte orientale attorno al 10 di luglio. La seguono a distanza di pochi giorni Betelgeuse, seconda per luminosità con magnitudine 0,45, Rigel, la più splendente con 0,15 e sul finire di luglio Saiph, la quarta con 2,05 magnitudini. Con questi quattro cavalli di battaglia, nel giro di un paio di settimane Orione entra nello scenario celeste e a partire da agosto lo domina sempre più a lungo, fino a maggio quando sull’orizzonte occidentale comincia a perdere le sue stelle. Epsilon Ori, l’astro che grossomodo la divide a metà, in gennaio culmina fra le 21.00 e le 23.00, così che il primo mese dell’anno ben si presta all’osservazione della costellazione. Questi sono gli orari di culminazione di Epsilon Ori, astro mediano, e delle stelle di Orione più marginali, Bellatrix a ovest e Saiph a est:

Orione si affaccia sulla Terra stando a cavallo dell’equatore celeste che lo taglia in cintura vicino alla stella Delta. Ventiseiesima per dimensioni, la costellazione occupa 594 gradi quadrati di cielo ed è estremamente facile da riconoscere grazie ai suoi astri particolarmente luminosi: Rigel, Betelgeuse e Bellatrix sono rispettivamente l’ottava, la dodicesima e la ventiquattresima stella più fulgida dell’intera volta celeste; in mezzo ai tanti puntini di luce, spicca la figura del gigante della mitologia greca. Il braccio destro, quello orientale, è alzato e la mano brandisce una clava e il sinistro, quello occidentale, indossa lo scudo. Ha una cintura fatta di tre stelle, Zeta, Epsilon e Delta Ori, a cui è appesa una spada tracciata dagli astri Iota, Theta e c Orionis. La gamba sinistra, a occidente, è piegata e sul piede poggia la stella Rigel. Quando si guarda Orione, non si può che definirla la costellazione dei giganti: un gigante è il personaggio mitologico che la costellazione accende, ma due sono anche i giganti da cui è accesa. Rigel e Betelgeuse sono infatti i suoi giganti blu e rosso. A 900 anni luce dalla Terra, Rigel è una stella Supergigante caldissima che all’occhio appare di colore azzurro, il suo diametro è 70 volte quello del Sole e la massa corrisponde a 17 masse solari, mentre Betelgeuse è una fredda Supergigante Rossa che, a 650 anni luce di profondità, splende diecimila volte più del Sole grazie al suo diametro eccezionale 500 volte più ampio di quello della nostra stella. Rigel e Betelgeuse, diametralmente opposte nella costellazione, lo sono anche in termini evolutivi. Mentre la prima è un vero e proprio astro nascente, la seconda sta lanciando i suoi ultimi bagliori e Rigel, potremmo dire che volgendosi a Betelgeuse, vede in essa il suo destino. La Supergigante Rossa Alpha Orionis insieme a Sirio nel Cane Maggiore e a Procione nel Cane Minore forma il cosiddetto Triangolo Invernale, una triade di stelle appartenenti a costellazioni diverse, che si staglia nell’oscurità e diventa un riferimento per l’orientamento celeste. |

Fig. 7: Le stelle del Triangolo Invernale: Betelgeuse, Procione e Sirio.

Fig. 7: Le stelle del Triangolo Invernale: Betelgeuse, Procione e Sirio. |

|

Le stelle di Orione sono elementi fondanti la costellazione, la quale indubbiamente deve a loro la sua bellezza, ma non sono gli unici. Sulla sua spada, brilla infatti la Grande Nebulosa di Orione, una nebulosa a emissione, nota anche come M42 nel catalogo di Messier, mentre poco sotto la stella orientale della cintura, Zeta Ori, si può ammirare la celebre nebulosa Testa di Cavallo. |

Fig. 8: M42, la Nebulosa di Orione.

Fig. 8: M42, la Nebulosa di Orione. |

Fig. 9: L’ammasso aperto del Trapezio in Orione. |

|

La Nebulosa di Orione è un’enorme estesa di idrogeno e polvere interstellare che si diffonde per 30 anni luce nei pressi della stella Theta Orionis, la quale a sua volta appartiene a un piccolo ammasso aperto noto col nome di Trapezio. Sono tutte stelle di recente formazione, le cui temperature altissime rendono incandescente la nube stessa che, per questo motivo, rientra fra le cosiddette nebulose a emissione, cioè nebulose in grado di sprigionare luce. Ma M42 appartiene anche alla categoria delle nebulose a riflessione, perché riflette la luce proveniente da quelle stelle che non si sono ancora accese completamente e dunque non sono ancora abbastanza calde da provocare l’emissione di fotoni da parte della nube che le ospita. La nube che le ospita: questo è il tratto distintivo di M42, perché a 1600 anni luce dalla Terra, c’è un vero e proprio grembo di stelle, gigantesco anch’esso come vuole la costellazione, le quali stanno prendendo vita, motivo per cui la Nebulosa di Orione è particolarmente studiata dagli astronomi. Sempre alla profondità di 1600 anni luce ma vicino a Zeta Ori, un’altra nube fa mostra di sé, questa volta non per la sua luce ma al contrario per il suo aspetto di tenebra che curiosamente prende la forma di un puledro di cui si scorge solo il capo sullo sfondo rosso di una nube più grande. E’ la celebre Nebulosa Testa di Cavallo, una nebulosa oscura, che è possibile vedere grazie alla luce riflessa dal resto della distesa di idrogeno cui appartiene, la nebula IC434. L’immagine della Testa di Cavallo si commenta da sé, è un dettaglio cosmico che chi ha il privilegio di riuscire a carpire, regala uno spettacolo davvero indimenticabile. |

Fig. 10: La nebulosa oscura Testa di Cavallo in Orione.Immagine: Osservatorio Fabio Muzzi Giovagnoni

Fig. 10: La nebulosa oscura Testa di Cavallo in Orione.Immagine: Osservatorio Fabio Muzzi Giovagnoni |

|

||||||||

| Lepre - latino Lepus Leporis, abbreviazione Lep |

Fig. 12: La costellazione della Lepre e la sua rappresentazione mitologica.

Fig. 12: La costellazione della Lepre e la sua rappresentazione mitologica. |

|

Esattamente sotto il gigante Orione, sta la Lepre, 290 gradi quadrati di spazio occupati da una dozzina di piccole stelle che collocano la costellazione al 51° posto per dimensioni fra le 88 complessive. Alpha Leporis, la stella più luminosa con 2,55 magnitudini, fa la sua prima comparsa dell’anno il 1° di agosto dopo che Iota, l’astro più settentrionale ma di sole 4,45 magnitudini, si è già levato da una settimana, mentre Gamma e Delta, rispettivamente di 3,55 e 3,75 magnitudini, per ultime sorgono a un’altra settimana di distanza. Da quel momento la costellazione anticipa costantemente la sua levata e in gennaio la vediamo culminare insieme a Orione fra le 21.00 e le 23.00. Alpha, stella più luminosa e anche mediana della Lepre, transita a sud nei seguenti orari:

Il tramonto della costellazione inizia a partire dalla fine di aprile e per tre mesi rimane nascosta sotto l’orizzonte durante le ore di buio. La Lepre è una costellazione bassa, le sue fioche stelle devono brillare da là dove l’assorbimento atmosferico è maggiore e dunque ne complica il riconoscimento. Tuttavia lo stretto contatto con Orione insieme alla vicinanza a Sirio, agevolano la localizzazione della figura che, nei suoi astri più brillanti, si può considerare come l’accostamento di due trapezi, uno dei quali rettangolo. Al di sotto della congiungente Rigel-Sirio, stanno le stelle della Lepre e se si attende il passaggio al meridiano di Delta Ori, la stella più occidentale della cintura di Orione, scendendo lungo la verticale di circa 17° si cade su Alpha Leporis. Da lì in direzione ovest si sviluppa il trapezio rettangolo, mentre in direzione est quello irregolare (scaleno). |

Fig. 13: Come localizzare la costellazione della Lepre servendosidi Rigel, Sirio e/o del transito di Delta Orionis.

Fig. 13: Come localizzare la costellazione della Lepre servendosidi Rigel, Sirio e/o del transito di Delta Orionis. |

|

La rilevanza della costellazione risiede in un oggetto di profondo cielo catalogato da Charles Messier nella seconda metà del xviii secolo, M79. Si tratta di un ammasso globulare, ossia di un gruppo densissimo di stelle che per via della loro grande vicinanza, sono fortissimamente legate fra loro dalla gravità prodotta dalle loro masse e si dispongono così in una configurazione compatta come è quella della sfera. Proprio per la loro disposizione, questi ammassi sono detti globulari. Gli ammassi globulari sono oggetti antichissimi, hanno quasi l’età dell’Universo e si trovano ai confini della Via Lattea, nella regione galattica chiamata alone e la loro distanza tipica dal Sole si aggira sui 30.000 anni luce. M79 ne dista 41.000, ma ciò che è singolare è la distanza dal centro galattico di 60.000 anni luce, un valore molto elevato che porta a concludere che l’ammasso della Lepre sia extra-galattico, ovvero non si è generato nella Via Lattea ma quest’ultima lo ha strappato a una piccola galassia irregolare del Cane Maggiore per via di un’interazione tutt’ora in corso. L’ammasso M79 ha una magnitudine apparente di 8,0, oltre quindi le possibilità umane, ma un piccolo telescopio è sufficiente per arrivare a scorgervi la luce soffusa. Si trova circa 4° a sud di Beta Leporis. |

Fig. 14: L’ammasso globulare M79 nella costellazione della Lepre.

Fig. 14: L’ammasso globulare M79 nella costellazione della Lepre. |

|

Si tratta di un ammasso globulare, ossia di un gruppo densissimo di stelle che per via della loro grande vicinanza, sono fortissimamente legate fra loro dalla gravità prodotta dalle loro masse e si dispongono così in una configurazione compatta come è quella della sfera. Proprio per la loro disposizione, questi ammassi sono detti globulari. Gli ammassi globulari sono oggetti antichissimi, hanno quasi l’età dell’Universo e si trovano ai confini della Via Lattea, nella regione galattica chiamata alone e la loro distanza tipica dal Sole si aggira sui 30.000 anni luce. M79 ne dista 41.000, ma ciò che è singolare è la distanza dal centro galattico di 60.000 anni luce, un valore molto elevato che porta a concludere che l’ammasso della Lepre sia extra-galattico, ovvero non si è generato nella Via Lattea ma quest’ultima lo ha strappato a una piccola galassia irregolare del Cane Maggiore per via di un’interazione tutt’ora in corso. L’ammasso M79 ha una magnitudine apparente di 8,0, oltre quindi le possibilità umane, ma un piccolo telescopio è sufficiente per arrivare a scorgervi la luce soffusa. Si trova circa 4° a sud di Beta Leporis.

|

|||||||||

| Auriga - latino Auriga Aurigae, abbreviazione Aur |

Fig. 16: La costellazione dell’Auriga e la sua rappresentazione mitologica.

Fig. 16: La costellazione dell’Auriga e la sua rappresentazione mitologica. |

|

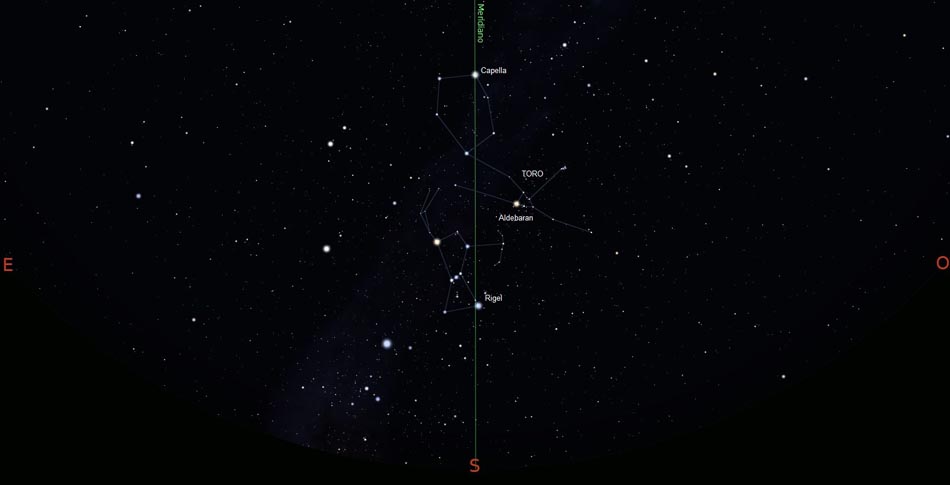

Ultima a transitare delle quattro costellazioni di gennaio è l’Auriga che però le domina tutte dalla sua alta dimora celeste. Capella, la sua stella più luminosa, alla latitudine di 44,5° è circumpolare, ovvero non scende mai sotto l’orizzonte. Grazie alla sua declinazione di 46° è così possibile vederla tutte le notti dell’anno e per tutte le ore di buio. La sua magnitudine di 0,1 fa sì che non solo sia la stella Alpha della costellazione, ma anche la quinta luce più intensa dell’emisfero boreale, preceduta da Vega, Arturo, Sirio e naturalmente dal Sole. E’ una stella Gigante dal colore giallo a 42 anni luce dalla Terra, la cui massa di 80 volte quella del nostro Sole, la sta portando a consumare in fretta la sua vita avvicinandola sempre più alla fase di Gigante Rossa. Ha la stessa età delle Iadi, circa un miliardo di anni e anche la velocità con cui percorre lo spazio è simile, si parla di 36 km/s in allontanamento dal centro galattico contro i 38 km/s dell’ammasso del Toro, e proprio questi due indizi ne hanno svelato l’insospettabile appartenenza all’ammasso aperto delle Iadi. Ma le sorprese che Capella ci riserva non sono finite, perché l’astro non vive solo, bensì in un sistema stellare quadruplo, ossia si tratta di quattro stelle legate fra loro dalla gravità, di cui quella visibile a occhio nudo è appunto Capella. Individuare la stella Alpha dell’Auriga significa poter ricostruire la costellazione, la cui forma è simile a un ovale. Sei sono gli astri che la disegnano, ma quello più occidentale è stato assegnato al Toro; si tratta di Beta Tauri, che ne costituisce l’estremità del corno meridionale. Il Toro e Orione costituiscono importanti riferimenti per localizzare Capella, già di per sé facilmente rintracciabile. Il momento della culminazione della stella può essere un appuntamento da tenere in considerazione perché avviene quasi in contemporanea a Rigel. |

Fig. 17: Capella culmina insieme a Rigel, che può quindi essere tenuta in considerazione per localizzare la costellazione dell’Auriga.

Fig. 17: Capella culmina insieme a Rigel, che può quindi essere tenuta in considerazione per localizzare la costellazione dell’Auriga. |

|

In pratica individuando Rigel in Orione e attendendo il suo passaggio al meridiano, è sufficiente risalire lungo la verticale fino a incontrare una stella luminosissima. Quella è Capella, i cui transiti in gennaio sono quelli in tabella.

Partendo da Capella e andando in senso orario, in particolare in direzione sud-ovest, si incontrano le stelle Eta e Zeta Aurigae, di magnitudine rispettivamente 3,15 e 3,65. Questi piccoli astri sono gli Haedi, ovvero i capretti, sottinteso di Capella che in latino significa piccola capra. La rappresentazione mitologica della costellazione infatti mostra sì la figura di un cocchiere, ma curiosamente con una capra e due capretti che si arrampicano sulla sua schiena. Procedendo verso sud si arriva a Iota Aur di 2,65 magnitudini, Beta ma del Toro, mentre risalendo verso est si incontra Theta Aur di magnitudine 2,65. Chiude il recinto di stelle la vera Beta Aur con 1,90 magnitudini. L’Auriga è la ventunesima costellazione per dimensioni con un’area di 657 gradi quadrati ed è in gran parte attraversata dalla Via Lattea. Questa scia luminosa è una regione popolata da diversi ammassi aperti tant’è che nell’Auriga ve ne sono tre solo del catalogo di Messier. Sono M36, M37 e M38, dislocati fra Theta Aurigae e Beta Tauri e disposti in modo quasi allineato. I tre gruppi di stelle si trovano tutti più o meno alla stessa distanza, fra i 4.100 e i 4.400 anni luce, ma mentre M37 e M38 sono confrontabili in termini di dimensioni e di età, M36 risulta molto più giovane e di conseguenza più piccolo. |

Fig. 18: L’ammasso aperto M36 nell’Auriga.

Fig. 18: L’ammasso aperto M36 nell’Auriga. |

Fig. 19: L’ammasso aperto M37 nell’Auriga.

Fig. 19: L’ammasso aperto M37 nell’Auriga. |

Fig. 20: L’ammasso aperto M38 nell’Auriga.

Fig. 20: L’ammasso aperto M38 nell’Auriga. |

|

In un diametro di 14 anni luce brillano giovanissime stelle di 25 milioni di anni, contro i 250 milioni di anni di M37 e M38, il cui diametro è quasi il doppio essendo di 25 milioni di anni luce. M37 è il più brillante con 5,60 magnitudini, lo segue M36 con 6,00 e M38 di magnitudine 6,40.

Ilaria Sganzerla 2016

|

||||||||

| TORNA ALL'INIZIO | USCITA |

GAGM-Bologna |