| |

Un paio di costellazioni visibili in Giugno

a sud : Serpente - latino Serpenss abbreviazione Ser

|

La costellazione del Serpente ha la singolarità di essere letteralmente “tranciata” da un’altra costellazione, quella dell’Ofiuco la quale, per le sue dimensioni non trascurabili, la spezza in due parti che risultano molto lontane fra loro (Fig. 1).

D’altra parte l’Ofiuco o Serpentario è proprio “colui che stringe il serpente” e per questo motivo non sono state create due costellazioni per il Serpente, ma la si è considerata una unica. Coerentemente a come è stato immaginato il serpente celeste, si è invece assegnato un nome a ciascuna parte: abbiamo così la Testa del Serpente (Serpens Caput) e la Coda (Serpens Cauda).

Le costellazioni con cui confina il Serpente sono pertanto diverse a seconda che si guardi la Testa oppure la Coda. La Testa è circondata dalle seguenti costellazioni: Corona Boreale e Bootes a nord-ovest, Vergine a ovest, Bilancia a sud-ovest, Ofiuco a sud-est, Ercole a nord-est. La Coda invece confina con: Ofiuco a ovest, Sagittario e Scudo a sud-est, Aquila a est. |

|

fig.1 |

fig.2 fig.2 |

Le stelle della costellazione serpeggiano sulla volta celeste estendendosi per 637 gradi quadrati, così che il Serpente si trova al 23° posto per dimensione fra le 88 costellazioni. Rispetto all’Ofiuco è una volta e mezzo più piccolo.

Le stelle principali del Serpente sono 15, di cui 9 nella Testa, che è anche la parte più ampia della costellazione. La stella più luminosa, la Alpha Serpentis, ha una magnitudine apparente di 2,65, mentre la più debole delle 15 di 4,76 ed è Rho Serpentis. In termini di luminosità non vi è una differenza eclatante fra le due, Rho Serpentis è circa 7 volte più debole della Alpha. Entrambe queste stelle si trovano nella Testa.

Mediamente la costellazione brilla con una magnitudine apparente pari a 3,86, non è quindi particolarmente evidente per i nostri occhi. Aggiungendo il fatto che è spezzata in due parti piuttosto ampie e distanti fra loro, e che inoltre la costellazione che le separa, l’Ofiuco, è anch’essa estesa e poco brillante, il Serpente non è affatto di immediata individuazione. |

Zodiaco: Scorpione - latino Scorpius, abbreviazione Sco

fig.3 fig.3 |

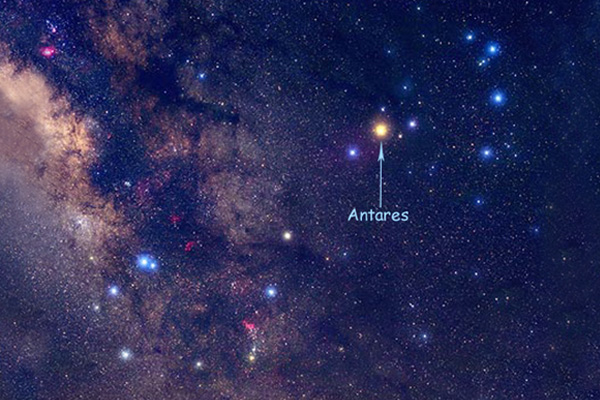

La costellazione dello Scorpione (Fig. 3) è situata al confine del nostro emisfero boreale, quindi è molto bassa sull’orizzonte, ed è praticamente tutta immersa nella Via Lattea (Fig. 4). Trovarla tuttavia è semplice perché ospita una stella molto brillante e che balza all’occhio per il suo colore rossastro: Antares.

Le sue estremità hanno una sagoma semplice delineata da stelle luminose e vicine fra loro; si tratta della coda dello Scorpione che si presenta come un uncino o un amo da pesca, e delle chele, fondamentalmente formate da tre stelle la cui disposizione associata alla non distante Antares, può far venire in mente la forma di un’àncora.

Le costellazioni con cui confina sono: a sud-ovest la Bilancia e il Lupo, a nord l’Ofiuco, a sud-est il Sagittario e la Corona Australe.Lo Scorpione dimora in un’area di cielo ampia 497 gradi quadrati, è la 33ma costellazione in ordine di posizionandosi così al 33° posto per dimensione fra le 88 costellazioni. Il Sole impiega una settimana ad attraversarla. |

fig.4 fig.4 |

A occhio nudo si possono contare 15 stelle principali, la più luminosa delle quali è appunto Antares con una magnitudine apparente di 0,96; la più debole è invece Zeta 2 con 3,62. In termini di luminosità – sempre apparente – la Zeta 2 risulta 11,5 volte più spenta di Antares.

Ognuna di queste 15 stelle contribuisce infine a dare alla costellazione una magnitudine apparente media pari a 2,58.

Considerando solo le stelle più luminose, diciamo fino alla seconda classe di magnitudine, lo Scorpione è grossomodo brillante come l’Orsa Maggiore.

Gli oggetti Messier presenti nella costellazione sono 4: gli ammassi aperti M6 e M7 e gli ammassi globulari M4 ed M80. |

Stelle famose nelle costellazioni di Giugno

Nello Scorpione Antares

|

A 600 anni luce da noi brilla il cosiddetto “rivale di Marte”: è Antares (Fig. 5), nome dato dagli Antichi Greci ad una stella luminosissima e di colore rosso, così simile nell’aspetto con il pianeta dedicato al dio della guerra – Ares appunto – che la si sarebbe potuta confondere con esso (Fig. 6). Antares infatti è parola greca composta da “ant” e “Ares”, letteralmente “contro Marte”, ossia “rivale di Marte”.

Un altro nome con cui la stella è conosciuta è Cor Scorpii, cioè cuore dello Scorpione, altra denominazione suggestiva che non mancherà di emozionarci quando nel cielo notturno incontreremo questo piccolo animale del deserto e ne vedremo il rosso cuore.

Antares è la 15ma stella più luminosa del cielo con una magnitudine apparente pari a 0,96. Ricordiamo che la magnitudine è un numero che esprime quanto una stella (o qualsiasi altro corpo celeste) brilla in cielo, e più il suo valore è basso, più la stella è luminosa. Poiché una stella ci può apparire più o meno luminosa di un’altra per via della distanza a cui si trova, la quale può quindi privilegiarla o penalizzarla in termini di luminosità, si fa distinzione tra magnitudine apparente, che è quella percepita dal nostro occhio o dal nostro telescopio, e magnitudine assoluta, che è quella vera.

Essendo le magnitudini legate alla luminosità, si parlerà anche per queste ultime di luminosità apparente e di luminosità assoluta. |

fig.5 fig.5

|

fig.6 fig.6 |

Il nostro Sole per esempio ha una magnitudine apparente di –26,74, mentre la sua magnitudine assoluta è solo +4,9, ossia la sua luminosità vera è cinquemila miliardi di volte più bassa di quella apparente! Questo sembra incredibile ma in realtà non stupisce affatto: la magnitudine apparente del Sole è quella di quando lo guardiamo a occhio nudo e senza occhiali da sole, così che una volta distolto lo sguardo da esso, vediamo tutto viola…

Il Sole è ovviamente il caso più eclatante che ben si presta a far capire il ruolo che ha la distanza di un corpo celeste nella misurazione della sua luminosità intrinseca. Differenze del genere tra magnitudine apparente e assoluta non si riscontrano in nessun’altra stella naturalmente, ma è bene ricordare che dalla magnitudine apparente non è possibile trarre alcuna conclusione sulla natura fisica della stella che stiamo guardando.

Alla luce di quanto detto, Antares ha una magnitudine assoluta pari a –5,28, un valore davvero alto. Per la relazione che lega la magnitudine alla luminosità, significa che essa è quasi 12.000 volte più luminosa del Sole. |

|

Ma chi è Antares? Per sapere (quasi) tutto sul rivale di Marte, basta sapere il suo numero di carta di identità, che è: M1.5Iab-Ib. Tecnicamente questa codifica si chiama tipo spettrale o classe spettrale. Ecco come si legge: la lettera M ci dà un’indicazione sul colore e sulla temperatura superficiale della stella, che risulta così essere rossa con una temperatura compresa in un intervallo fra i 3.000°K e i 4.000°K, tra le più fredde; il numero 1.5 restringe ulteriormente il campo dicendoci che la sua temperatura è più vicina al limite inferiore (3.000°K) piuttosto che a quello superiore (4.000°K). Le misure danno per Antares una temperatura superficiale di circa 3.500°K; il numero romano I, rappresenta una classificazione in termini di fase evolutiva della stella o, detta in altre parole, ci dice a che punto della sua vita è; la classe I è riservata alle stelle Supergiganti.

Solitamente la classificazione spettrale di una stella si ferma qui, ma per le Supergiganti si è ritenuto opportuno affinare ulteriormente la dicitura dato che, a partire da questo momento, queste stelle evolvono molto rapidamente, presentando considerevoli differenze di luminosità a parità di fase evolutiva. Il grado di intensità luminosa che presenta una stella Supergigante è stato così espresso in Ia, Iab e Ib. Antares è a metà via fra i primi due. Sicuramente stupisce il fatto che una stella così fredda abbia invece una luminosità così elevata, parrebbe un controsenso! Si deve allora considerare il fatto che a contribuire alla luminosità di una stella, non vi è soltanto la temperatura, ma anche la dimensione della stella stessa.

Bisogna sapere che Antares è una stella molto vecchia, la quale nel giro di circa 40 milioni di anni ha esaurito la riserva di idrogeno che la faceva brillare come il nostro Sole; una volta che una stella ha bruciato tutto il suo idrogeno trasformandolo in elio, accade che il suo nucleo, più pesante perché l’elio è un elemento più pesante dell’idrogeno, inizia a collassare su sé stesso, limitando il raggio d’azione della forza di gravità, la quale ora non è più sufficientemente intensa da riuscire a tenere legati al nucleo gli strati gassosi più superficiali della stella, in particolare quello più esterno che ne costituisce l’atmosfera.

Ecco allora che la stella, o più esattamente la sua atmosfera, inizia a espandersi, facendole raggiungere dimensioni appunto supergiganti! Antares ha infatti un raggio che è circa 350 volte quello del Sole, come a dire che se fosse al posto del nostro astro, si estenderebbe oltre Marte di 16 milioni di chilometri! Ogni centimetro cubo della sua superficie pertanto, emette sì un raggio di luce freddo, ma il numero di questi centimetri cubi è così grande che la luminosità totale risultante è davvero molto alta nonostante la bassa temperatura. Anche la massa di Antares è degna di essere chiamata supergigante essendo 15-18 volte quella del Sole.

Per Antares la definizione Cor Scorpii è inoltre pienamente azzeccata, poiché si tratta di una stella che come un cuore, pulsa… Una volta consumato il combustibile principale infatti, gli equilibri gravitazionali sono molto più vacillanti; avvalendosi della forza di gravità, la stella conduce una lotta continua contro l’aumento della pressione che la porterebbe ad esplodere. Di conseguenza, in questo sempre più veloce cammino verso la morte, cambia in luminosità a seconda che sia la gravità o la pressione ad avere la meglio.

La magnitudine apparente di Antares varia così da 0,96 quando è al massimo del suo splendore, a 1,8 quando invece riduce la sua luminosità. Tutto questo avviene nel giro di 5 anni. Una oscillazione piuttosto esigua come questa, unita ad una periodicità abbastanza costante, la fa rientrare nella classe delle cosiddette variabili semiregolari.

Tutto questo è Antares, il rivale di Marte, un gigante del cielo giunto quasi alla fine della sua esistenza, e che col suo cuore pulsante nel candore della Via Lattea, proprio laddove le stelle più giovani della Galassia rifulgono in tutta la loro magnificenza al pieno delle loro energie, sembra lanciare nell’infinito cosmico il suo grido di guerra contro un destino inesorabile ormai alle porte. |

Oggetti famosi nelle costellazioni di Giugno

Nel Serpente Nebulosa Aquila (M16)

|

Quando si vuole reclamizzare l’Astronomia accattivando il pubblico con foto spettacolari, si ricorre quasi sempre a immagini divenute ormai simbolo di questa scienza affascinante. Dalle copertine delle riviste a semplici volantini di carattere astronomico, trovate così le foto della Nebulosa Testa di Cavallo, di quella di Orione, della Galassia di Andromeda, solo per citare le più gettonate.

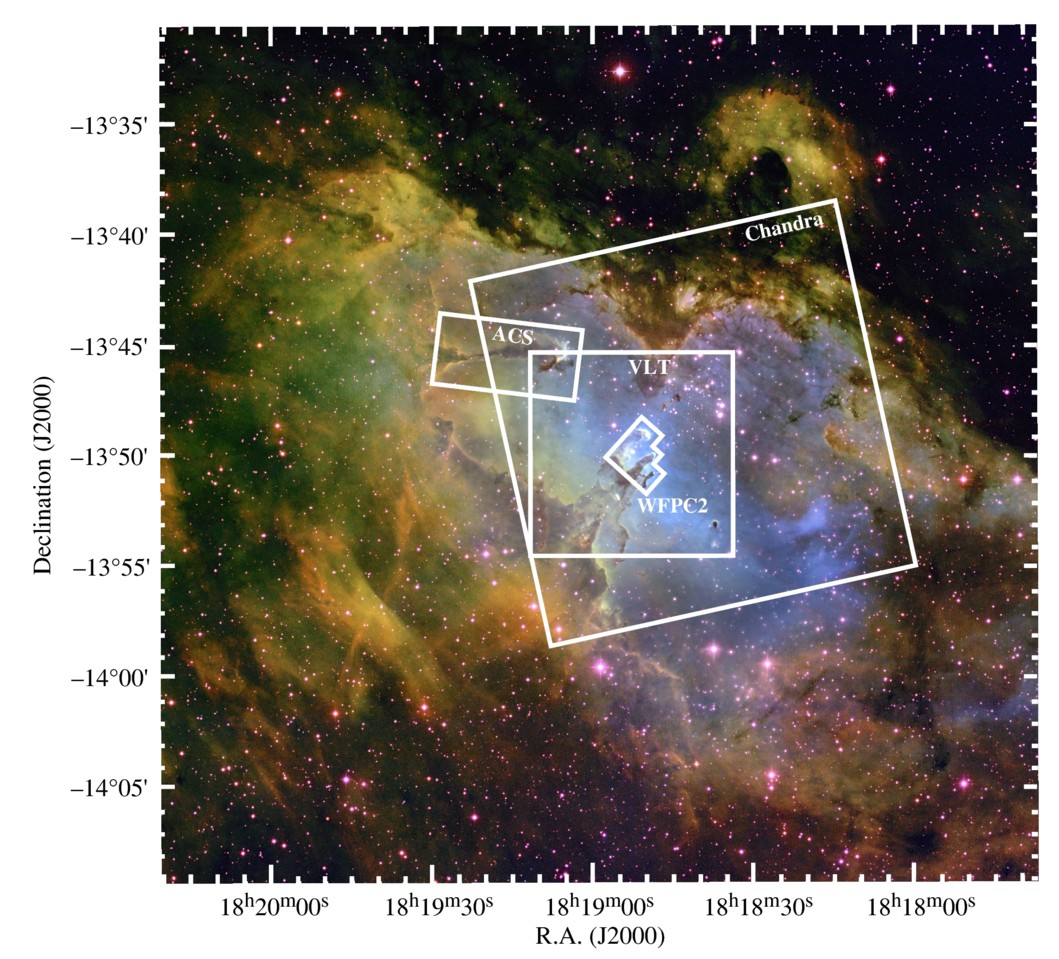

Fra queste icone celesti, non ho dubbi che i vostri occhi abbiano già visto anche la cosiddetta Nebulosa Aquila (Fig. 7), importante dal punto di vista scientifico e di eccitante impatto visivo dal punto di vista scenografico: immersa in quella regione della Via Lattea che riveste la Coda del Serpente e vicina alla costellazione dello Scudo (Fig. 8), un’aquila si erge maestosamente in tutta la sua fierezza e magnificenza, pronta a sfidare gli spazi infiniti di un cielo molto diverso dal nostro, un cielo buio, vuoto, gelido, abissale, che solo dopo distanze smisurate si rischiara della luce di qualche gigante cosmico.

Quest’aquila è in realtà una piccola zona di una gigantesca nube di gas di idrogeno e di polvere interstellare, che, non essendo uniforme, presenta in alcuni punti degli addensamenti, il più evidente dei quali è proprio quello dalla forma d’aquila (Fig. 9).

La luce della Nebulosa Aquila impiega 7.000 anni per raggiungere la Terra, ciò significa che l’immagine che vediamo oggi di essa è quella di 7.000 anni fa. Ma questo non è grave, il suo aspetto attuale non è sicuramente mutato apprezzabilmente, dato che 7.000 anni su scala cosmica sono quasi una sciocchezza… Si pensi infatti che la sua età supera i 6 milioni di anni, come a dire che l’immagine che vediamo adesso è arretrata di nemmeno un millesimo rispetto a tutti gli anni che ha. |

fig.7 |

fig.8 |

fig.9 fig.9 |

La Nebulosa Aquila si estende su un’area di 70 x 55 anni luce e al telescopio la si vede brillare con una magnitudine apparente pari a 6,4; se questa fosse la sua magnitudine apparente senza l’uso del telescopio, sarebbe appena al di sotto della vista umana.

La sua magnitudine assoluta, espressione della sua luminosità vera, quella indipendente dalla distanza, è invece di –8,21, un valore che la fa essere molto brillante.

Di nube si tratta, ma occorre sapere di che tipo, visto che esistono tre tipi di nebulose: le nebulose ad emissione, a riflessione e oscure.

La Nebulosa Aquila è del tipo ad emissione, ossia emette luce propria poiché, immerse nel gas e nella polvere interstellare che la costituiscono, si trovano stelle molto giovani – e perciò estremamente calde – che con la loro elevatissima temperatura la riscaldano a tal punto da metterla in grado di emettere essa stessa radiazione luminosa secondo i propri colori: nel rosso gli atomi ionizzati dell’idrogeno e nel verde i pochi dell’ossigeno.

Essendo l’idrogeno il componente principale, il colore predominante delle nebulose è il rosso. Attenzione però: se accostate il vostro occhio al telescopio, avreste una sorpresa… La Nebulosa vi apparirebbe verde! |

|

Come mai? Il motivo sta nella natura dell’occhio umano, che è sensibile alla radiazione dell’ossigeno (in questo caso ionizzato due volte, OII), il quale emette nella fascia verde dello spettro visibile. La vostra macchina fotografica invece vi darebbe un’immagine rossa della Nebulosa, perché le pellicole sono più sensibili all’idrogeno. Per le nebulose ad emissione dunque, l’immagine più veritiera sarebbe quella fotografica, poiché vi è una coincidenza fra la sensibilità della pellicola fotografica e la prevalenza dell’idrogeno nel gas diffuso.

Il fatto che la Nebulosa Aquila sia disseminata di stelle appena nate non stupisce considerando il fatto che come una costa marina, è “bagnata” dalla Via Lattea, uno dei bracci della nostra Galassia, i quali a loro volta sono le regioni dove risiedono le stelle più giovani. Ed infatti la Nebulosa Aquila è, come la Nebulosa di Orione, una vera fucina di stelle! Lì nuove stelle possono formarsi, anzi molte si sono già formate e molte altre sono in stato embrionale.

All’inizio della loro vita le stelle si trovano in gruppi, in quanto traggono origine dalla frammentazione della nube in nubi più piccole che, addensandosi sempre più con conseguente aumento della temperatura, saranno proprio le future stelle. Non è stato detto finora, ma associata alla Nebulosa Aquila vi è, come c’è da aspettarsi, anche un ammasso di stelle, NGC 6611 (Fig. 10), un ammasso aperto, coerentemente con le fasi della formazione stellare e con la natura della regione galattica.

fig.10 |

fig.11 |

Ricordiamo che gli ammassi aperti sono gruppi di stelle legate fra loro gravitazionalmente e la cui disposizione nello spazio è irregolare o, come è stata chiamata, “aperta”. Essi sono sempre costituiti da stelle giovani e possono contenere da poche decine a diverse centinaia di stelle. Li si trova tutti lungo i bracci a spirale della Galassia. L’Ammasso NGC 6611 ha un diametro di circa 15 anni luce, circa 11.000 volte il nostro Sistema Solare, e 5 milioni e mezzo di anni (per avere un’idea di quanto davvero siano giovani queste stelle, si pensi che il nostro Sole di anni ne ha ben 5 miliardi). Le stelle dell’ammasso sono di tipo spettrale O6; tradotto significa che si tratta di stelle di colore blu e di temperatura in superficie attorno ai 40.000°K, elevatissima! Il valore più alto per l’atmosfera di una stella si ricordi che è di 50.000°K, mentre quello più basso scende sotto i 2.000°K.

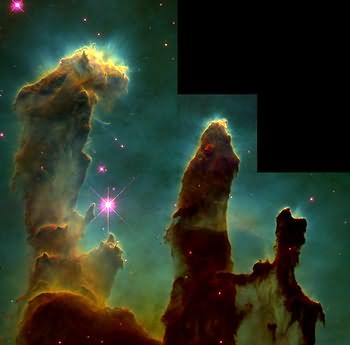

Oltre a NGC 6611, un’altra regione della Nebulosa Aquila è divenuta famosa negli ultimi dieci anni: sono i cosiddetti “Pillars of Creation”, le “Colonne della Creazione”, altra immagine eccezionale che certamente tutti conoscete(Fig. 11).

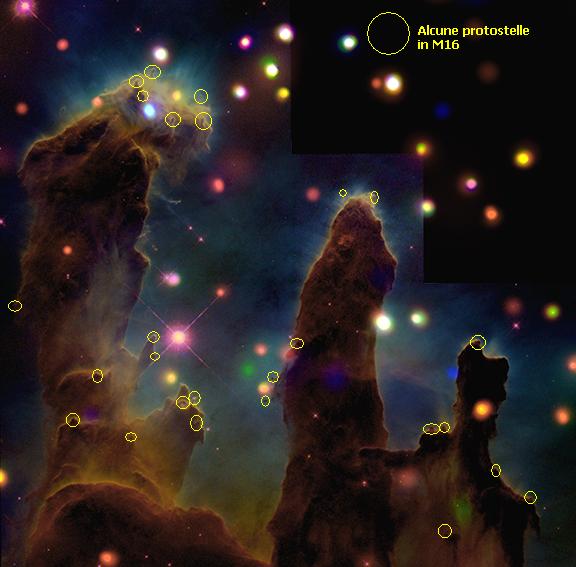

In queste immense torri di idrogeno e polvere, è possibile vedere da vicino gli stadi primordiali della nascita delle stelle, quando esse sono ancora allo stato embrionale. Le prime immagini dettagliate risalgono al 1995 quando lo Hubble Space Telescope ci inviò foto preziosissime per lo studio dell’evoluzione stellare.

|

fig.12 fig.12 |

fig.13 fig.13 |

|

Come si vede in Fig. 12, le Pillars of Creation sono in realtà una porzione piccolissima della nube, tuttavia fervono di un’attività veramente incredibile. Dall’immagine si vede inoltre che si tratta della testa e delle ali dell’aquila, le quali viste da vicino (Fig. 11), ricordano molto meno la sagoma del rapace, mentre evocano molto di più delle colossali colonne di fumo; tanto che non si parla di testa o di ala est ed ovest dell’aquila, ma di Pillar 1, 2 e 3, le colonne più mastodontiche. Sono state individuate in seguito anche altre due torri così che le Pillar sono in tutto cinque.

Viene spontaneo domandarsi come si sia potuta creare una forma così curiosa nel cielo. La risposta sta nelle stelle caldissime appena nate e che si trovano raggruppate nelle vicinanze di questa zona della nube: il loro calore negli ultimi 5 milioni di anni ha fatto evaporare il gas più rarefatto in cui erano immerse, mentre quello più denso è stato letteralmente scolpito dal fortissimo vento stellare che si genera in circostanze come queste: il risultato sono appunto questi filamenti altissimi.

Le piccole aree scure che si vedono nelle protuberanze di queste sculture cosmiche (Fig. 13) – e per il momento solo lì – sono protostelle, ossia stelle non ancora sufficientemente calde per innescare le reazioni termonucleari e quindi accendersi; ma il lavoro è in corso e, nel giro di uno o due milioni di anni, i nostri posteri vedranno questa regione della nube completamente trasformata: le torri cosmiche saranno coinvolte nel processo di formazione stellare, il quale mano a mano ne provocherà l’evaporazione, i puntini neri saranno punti di luce nel pieno della loro energia, e dell’aquila non resterà più traccia...

Com’è logico aspettarsi, fu scoperto prima l’ammasso della nebulosa che lo circonda, essendo il primo più brillante in quanto costituito da stelle.

Era il 1746 quando l’astronomo francese de Chéseaux lo vide. Diciotto anni più tardi, un altro astronomo francese, Charles Messier, si accorse di un tenue alone diffuso attorno a NGC 6611. Tutto il complesso – ammasso più nebulosa – andò nel catalogo che Messier stava compilando, sotto il nome di M16, essendo il 16° oggetto non puntiforme, come voleva la sua ricerca, che l’astronomo scoprì. In seguito, anche alla singola nebulosa fu riservato un nome: IC 4703, dove IC sta per Index Catalogue. M16 è dunque formato dall’ammasso aperto NGC 6611 e dalla nebulosa ad emissione IC 4703.

Ilaria Sganzerla |

Immagini:

-

Figure 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10: SW Cartes du Ciel

- Figura 6 : http://grimsbyquiz.co.uk/ssnqpic12.jpg

- Figura 7: http://messier.obspm.fr/more/m016_aat.html

- Figura 11: http://hubblesite.org/gallery/album/entire_collection/pr1995044a/web

- Figura 12: http://geology.wcupa.edu/mgagne/research/m16/release/release.htm

- Figura 13: http://chandra.harvard.edu/photo/2007/m16/

Fonti:

- Ian Ridpath, The Pocket Guide To Astronomy, 1990

- Ian Ridpath, Wil Tirion, The Night Sky, Collins Gem Guide, 1985

- La Biblioteca di Repubblica, Collana “La Scienza”, 1. L’Universo, 2005

Internet:

- Chandra Observations of the Eagle Nebula – http://geology.wcupa.edu/mgagne/research/m16

- SPACE.com – http://www.space.com

- Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Scorpius

- Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Serpens

|

|