| |

LINCE Lynx, Lyncis Lyn

Fig. 1: La costellazione della Lince e la sua rappresentazione mitologica. |

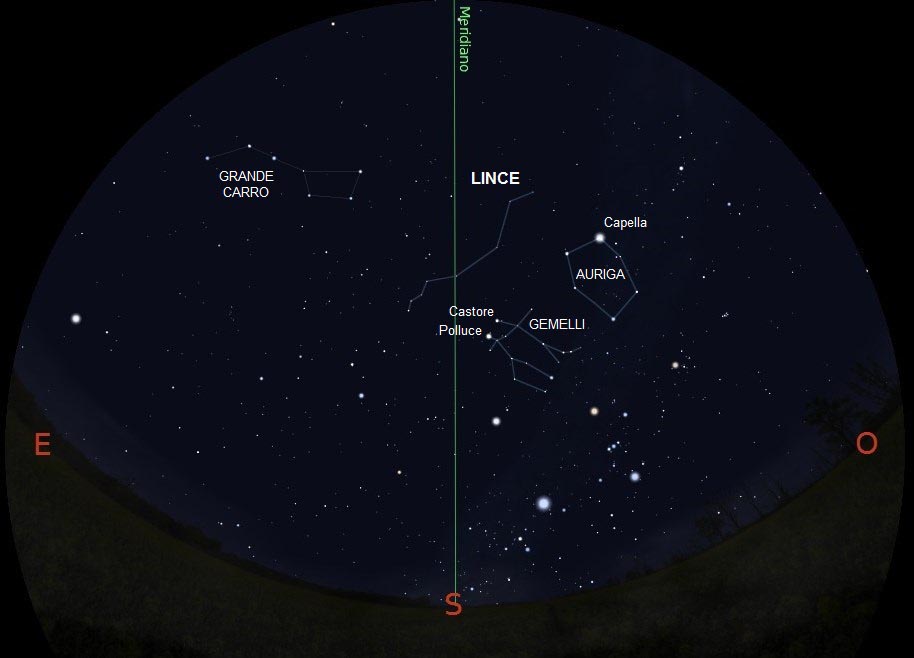

Fig. 2: La costellazione della Lince si trova fra il Grande Carro e l’Auriga e sopra i Gemelli. Qui è raffigurata nel momento della culminazione l’1 di marzo alle ore 22.00. |

A nord della coppia di stelle dei Gemelli e racchiusa fra le luci di Capella e del Grande Carro, sta la ventottesima costellazione della volta celeste.

E’ la Lince che nei suoi 545 gradi quadrati di estensione, lascia zigzagare una decina di astri in tono alquanto sommesso. D’altra parte la costellazione non ha radici antiche, ma fu una creazione dell’astronomo polacco Johannes Hevelius, vissuto nel xvii secolo e autore di uno splendido atlante celeste, dove le costellazioni sono raffigurate insieme alla loro controparte mitologica. Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia più comunemente noto come Uranographia è il titolo della raccolta che fu pubblicata nel 1690, tre anni dopo la scomparsa del suo autore. Hevelius la volle dedicare a Jan Sobieski, re di Polonia, per ringraziarlo del sostegno economico ricevuto in seguito all’incendio del suo prezioso quanto rinomato osservatorio. Nell’opera compare per la prima volta la costellazione della Lince, un soggetto iconografico scelto non certo per una disposizione delle stelle che evoca una simile figura, bensì perché per distinguere le stelle della Lince, occorre proprio… la vista di una lince!

Alpha Lyncis, la stella più luminosa, brilla con sole 3,10 magnitudini seguita da 38 Lyn con 3,90 mentre le altre sei principali sono di quarta magnitudine. Non è un caso se cinque di esse, al posto della nomenclatura di Bayer con la lettera greca, portano quella di Flamsteed con il numero, perché il catalogo di Flamsteed, la cui prima pubblicazione risale al 1712, fu il primo dell’era telescopica, ovvero quello che riportava per la prima volta anche le stelle non visibili a occhio nudo ma appunto al telescopio. Le stelle della Lince in realtà lo sono ancora, ma il catalogo di Bayer fu pubblicato nel 1603, quando sia la costellazione che il telescopio non esistevano ancora. Quest’ultimo sarebbe stato inventato pochi anni dopo.

Se le stelle della Lince quasi non si vedono, tre di esse paradossalmente sono invece sempre visibili perché non tramontano mai nell’arco dell’anno. Si tratta di 21, 15 e 2 Lyn che alla latitudine di 44,5° sono circumpolari. La Lince insomma è una presenza silenziosa ma vigilante. La triade di stelle naturalmente non conosce levata eliaca, la quale andrà invece ricercata per quelle più meridionali, ovvero da 31 Lyn ad Alpha Lyn. La prima sorge per la prima volta nell’anno a fine giugno e nell’arco di un mese emerge anche la Alpha, così che da agosto la costellazione è visibile per intero e, considerando che le latitudini sono vicine a quelle circumpolari, le stelle sono comunque visibili tutte le notti dell’anno anche se non per tutta la notte come avviene per quelle circumpolari.

Marzo è il mese in cui le stelle culminano prima della mezzanotte e con 31 Lyn, la costellazione si può considerare a cavallo del meridiano. Tenendo sott’occhio anche Alpha in quanto più luminosa, i transiti a sud sono quelli in tabella. |

Transito o culminazione |

1 MAR |

15 MAR |

31 MAR |

Altezza sull’orizzonte |

m |

31 Lyn |

21.58 |

21.03 |

21.00* |

+88° |

4,25 |

Alpha Lyn |

22.56 |

22.01 |

21.58* |

+80° |

3,10 |

* dovuto al passaggio all’ora legale. |

|

La Lince è anonima anche per quel che riguarda gli oggetti di profondo cielo il cui splendore non è mai inferiore alle 10 magnitudini. Si tratta principalmente galassie che si offrono solo alla lente del telescopio. |

Costellazioni confinanti con la

LINCE |

Cancro |

|

Leone |

Leone Minore |

Orsa Maggiore |

Giraffa |

Auriga |

Gemelli |

CANCRO Cancer, Cancri Cnc

Fig. 4: La costellazione del Cancro e la sua rappresentazione mitologica.

Fig. 4: La costellazione del Cancro e la sua rappresentazione mitologica. |

|

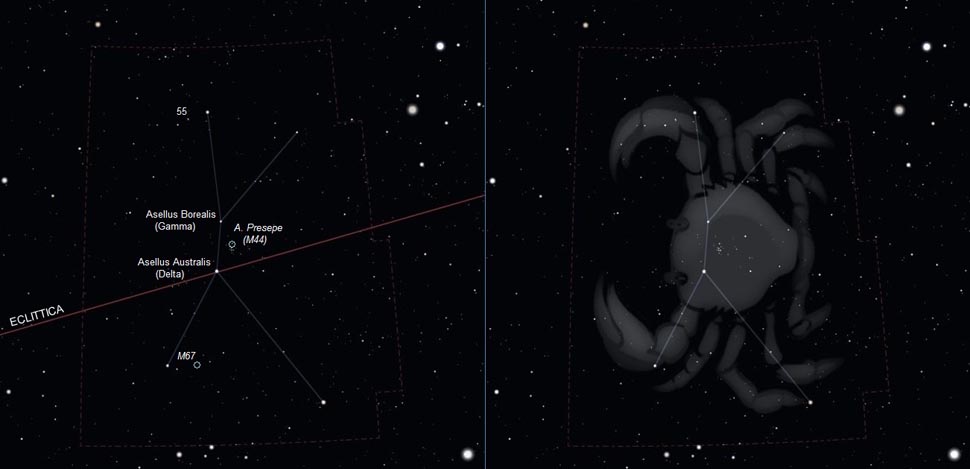

Quarta costellazione dello Zodiaco e trentunesima per dimensione nei due emisferi con 506 gradi quadrati di terreno celeste, il Cancro era la costellazione in cui cinquemila anni fa e fino al iv secolo a.C. cadeva il solstizio d’estate. Fra le sei stelle di terza e quarta magnitudine della costellazione, il Sole raggiungeva il punto più alto della sua orbita, l’eclittica, la cui inclinazione rispetto all’equatore celeste è di 23° 27’. A quella declinazione, il Sole sembrava arrestarsi per qualche giorno all’inizio della terza decade di giugno, per poi iniziare una lenta e progressiva discesa lungo declinazioni più basse. Proprio questo fermarsi è all’origine della parola “solstizio”, la cui etimologia deriva dal latino Sol sistit, ovvero “il Sole si ferma”.

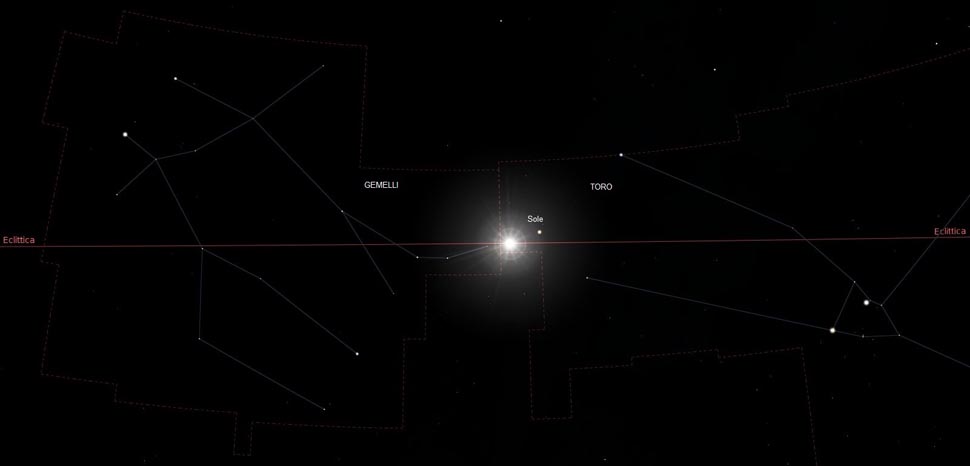

Dopo più di duemila anni, per via della precessione degli equinozi, quel momento non avviene più nei confini del Cancro, ma è stato anticipato di due costellazioni, così che oggi è il Toro a dare il via all’estate.

Va aggiunto però che per un motivo di “regolarità”, ufficialmente la costellazione che inaugura l’estate sono i Gemelli. In effetti il Sole tocca l’apice della sua orbita in un punto che è praticamente al confine delle due costellazioni e nonostante per pochissimo risieda proprio nel Toro, si è preferito nominare quale costellazione che dà il via all’estate, i Gemelli perché in questo modo intercorrono sempre esattamente quattro costellazioni zodiacali fra una stagione e l’altra: 1) Ariete; 2) Toro; 3) Gemelli; 4) Cancro; 5) Leone; 6) Vergine; 7; Bilancia; 8) Scorpione; 9) Sagittario; 10) Capricorno; 11) Acquario; 12) Pesci. A rigore tuttavia il solstizio d’estate cade nel Toro e nel corso degli anni si introdurrà sempre di più nella costellazione. |

Fig. 5: La costellazione in cui cade il solstizio d’estate oggi. Nonostante il Sole si trovi quasi a contatto coi Gemelli, costellazione ufficialmente battezzata a segnare l’inizio dell’estate, come si vede la stella a rigore raggiunge il punto più alto della sua orbita tra i confini del Toro.

Fig. 5: La costellazione in cui cade il solstizio d’estate oggi. Nonostante il Sole si trovi quasi a contatto coi Gemelli, costellazione ufficialmente battezzata a segnare l’inizio dell’estate, come si vede la stella a rigore raggiunge il punto più alto della sua orbita tra i confini del Toro. |

|

Perduto il tratto distintivo che lo legava alla seconda stagione terrestre, al Cancro rimane una stella a ricordare in qualche modo il suo antico legame con il Sole. E’ Delta Cancri, astro più conosciuto come Asellus Australis, che si appoggia proprio sull’eclittica divenendone così un indicatore. Insieme a Gamma Cancri, l’Asellus Borealis, è anche la stella che divide a metà la costellazione, così che la sua culminazione può essere presa come riferimento per l’intero gruppo zodiacale. Marzo in particolare è il mese in cui il transito al meridiano avviene nelle due ore che precedono la mezzanotte, come riportato in tabella. |

Transito o culminazione |

1 MAR |

15 MAR |

31 MAR |

Altezza sull’orizzonte |

m |

Asellus Borealis (Gamma Cnc) |

22.18 |

21.23 |

21.20* |

67° |

4,65 |

Asellus Australis (Delta Cnc) |

22.20 |

21.25 |

21.22* |

64° |

3,90 |

* dovuto al passaggio all’ora legale. |

|

La levata eliaca del Cancro inizia invece con la stella Iota di magnitudine 4,00 alla fine di luglio e nel giro di un paio di settimane anche l’ultima stella, Alpha Cnc, erroneamente classificata da Bayer come la più luminosa – è di magnitudine 4,25 – sorge per la prima volta nell’anno. Da metà agosto il Cancro è visibile completamente e giorno dopo giorno anticipa la sua alba restando sopra l’orizzonte sempre più a lungo nelle ore di buio. Lo si può vedere fino a metà luglio quando per un periodo di sole tre settimane circa, le sue stelle rimangono escluse dalla notte.

Rho 1 Cancri, spesso reclamizzata con la nomenclatura di Flamsteed, 55 Cnc, è una stella simile al Sole a 40 anni luce dalla Terra, nei pressi di Iota Cnc e quasi al limite della percezione umana con le sue 5,95 magnitudini, ma ha acquistato importanza dopo che a partire dal 1997 si è scoperto possedere un sistema solare, ovvero un corteo di pianeti come accade per la nostra stella. La sua natura simile al nostro Sole ha naturalmente aumentato la curiosità su quella dei suoi pianeti che sono tutt’ora oggetto di studio.

Insieme a questa recente rivelazione, il Cancro possiede anche due ammassi aperti del catalogo di Messier.

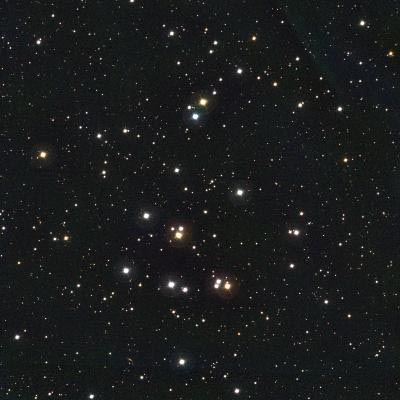

Il primo e più famoso è M44, noto anche come l’ammasso del Presepe ed è situato fra l’Asellus Borealis e quello Australis, sul versante ovest. |

Fig. 6: L’ammasso aperto del Presepe o M44 nella costellazione del Cancro.

Fig. 6: L’ammasso aperto del Presepe o M44 nella costellazione del Cancro. |

Fig. 7: L’ammasso aperto M67 nella costellazione del Cancro. |

|

Si tratta di più di 200 stelle sparse in un tratto di cielo ampio 23 anni luce. Distano da noi 577 anni luce, il che significa che la luce con cui le vediamo oggi è partita nel xv secolo, ai tempi di Cristoforo Colombo, una traversata che le ha portate alla scoperta… della Terra e se queste stelle fossero dotate di voce, oggi la famosa esclamazione del navigatore genovese all’avvistamento del Nuovo Mondo, mai sarebbe per esse più azzeccata! La loro età invece è simile a quella delle Iadi che hanno circa un miliardo di anni. Si pensa allora che i due ammassi abbiano avuto origine dalla stessa nube cosmica.

Appena più a ovest di Alpha Cancri il cielo è invece punteggiato su un’estensione di mezzo grado dalle luci di M67, uno degli ammassi aperti più antichi che si conoscano. A 2.700 anni luce dalla Terra e di magnitudine 6,90, ha un’età che si aggira sui 4 miliardi di anni, è quasi coetaneo del nostro Sistema Solare. Sono circa 500 le stelle di cui è costituito e quasi 200 sono Nane Bianche, segno dell’età avanzata dei suoi membri. Vi si trovano anche diverse Giganti Rosse, tant’è che disponendo le stelle di M67 sul diagramma H-R, il ramo di queste ultime risulta già pronunciato.

Per finire un cenno sulle stelle Asellus Borealis e Australis in mezzo alle quali sta M44. Asellus significa asinello e M44 è noto come abbiamo visto col nome di Presepe, ma anche di Mangiatoia e di Arnia. Lasciando da parte quest’ultima rappresentazione, è inevitabile legare le altre tre al contesto cristiano della Natività, pur se con una discrepanza per quel che riguarda gli animali della capanna che scaldavano il Gesù Bambino. Ma proprio questa difformità, sebbene numericamente in minoranza, ci deve fare sospettare dell’associazione con la tradizione cristiana del bue e dell’asinello. I due asinelli della costellazione del Cancro hanno infatti origine pagana. L’astronomo Eratostene, vissuto in epoca ellenistica, ci ha tramandato che si trattava dei due asini grazie al cui raglio Dioniso riuscì a mettere in fuga i Giganti durante il loro assalto agli dèi olimpi. Per ricompensarli furono tramutati in stelle e in mezzo a essi fu posta una mangiatoia, anch’essa fatta di stelle. |

Costellazioni confinanti con il

CANCRO |

Idra |

|

Leone |

Leone Minore |

Lince |

Gemelli |

Cane Minore |

IDRA Hydra, Hydrae, Hya

Fig. 9: La costellazione dell’Idra la sua rappresentazione mitologica.

Fig. 9: La costellazione dell’Idra la sua rappresentazione mitologica. |

|

Per vedere tutte le stelle che disegnano l’Idra, bisogna stare in osservazione per quattro ore e mezza. Tanto impiegano le sue stelle a emergere dall’orizzonte orientale. Questo perché l’Idra è la costellazione più grande del firmamento: 1.303 gradi quadrati di cielo, punteggiati tuttavia da stelle poco appariscenti disposte in un lungo zig-zag che evoca indubbiamente una figura serpentina. L’Idra infatti è proprio questo, un serpente d’acqua, come significa il termine, la cui testa affiora con un gruppo di sei stelle, la più luminosa delle quali è Zeta Hydrae di magnitudine 3,10, e che si erge poi lentamente fino a portare sopra l’orizzonte l’ultimo astro, Gamma Hydrae di magnitudine 2,95. Zeta e Gamma Hya insieme ad Alpha Hya di magnitudine 1,95, sono le tre stelle più brillanti della costellazione che di lumicini da esibire ne avrebbe ben diciannove, ma sono quasi tutti di quarta classe di luminosità e dunque non distinguibili a colpo d’occhio. Oltretutto a complicare il riconoscimento interviene la loro disposizione piuttosto rada, cosicché l’Idra non è una costellazione “da neofiti”. Per localizzarla, ci si può senz’altro servire di tre stelle limitrofe e ben nitide, ovvero partendo da est e andando verso ovest, Spica nella Vergine, Regolo nel Leone e Procione nel Cane Minore. Sotto di esse si allunga l’Idra, anche se in realtà bisogna aggiungere che prima si incontrano le stelle del Corvo, del Cratere e del Sestante, che vi sono proprio appoggiate sopra. |

Fig. 10: L’Idra si trova sotto le costellazioni del Sestante, della Coppa e del Corvo, ma gli astri più brillanti da utilizzare per circoscriverla sono Spica, Regolo e Procione. |

|

L’astro che si può prendere come riferimento per la culminazione dell’intero gruppo di stelle è Lambda Hya, posto circa a metà e che nel mese di marzo transita prima della mezzanotte, come riportato in tabella insieme ad Alpha, la più luminosa, e alle stelle alle estremità che ben evidenziano il lungo tempo necessario per il passaggio completo. |

Transito o culminazione |

1 MAR |

15 MAR |

31 MAR |

Altezza sull’orizzonte |

m |

Zeta Hya |

22.31 |

21.35 |

21.32* |

+51° |

3,10 |

Alpha Hya |

23:02 |

22.07 |

22.04 |

+37° |

1,95 |

Lambda Hya |

23.45 |

22.50 |

22.47* |

+33° |

3,60 |

Gamma Hya |

02.57 |

02.02 |

01.59* |

+22° |

2,95 |

* dovuto al passaggio all’ora legale. |

|

E se il transito sul meridiano richiede quattro ore e mezza, la levata eliaca delle stelle dell’Idra è ben più diluita nel tempo: da Zeta Hya che si leva all’inizio dell’ultima decade di agosto a Gamma Hya che la imita a fine ottobre, passano quasi due mesi e mezzo prima che la costellazione inizi a diventare protagonista della notte. La sua visibilità va da novembre sul far del mattino alla fine di giugno quando inizia a perdere le prime stelle. Di fatto non è visibile per un paio di mesi, quelli di settembre e ottobre.

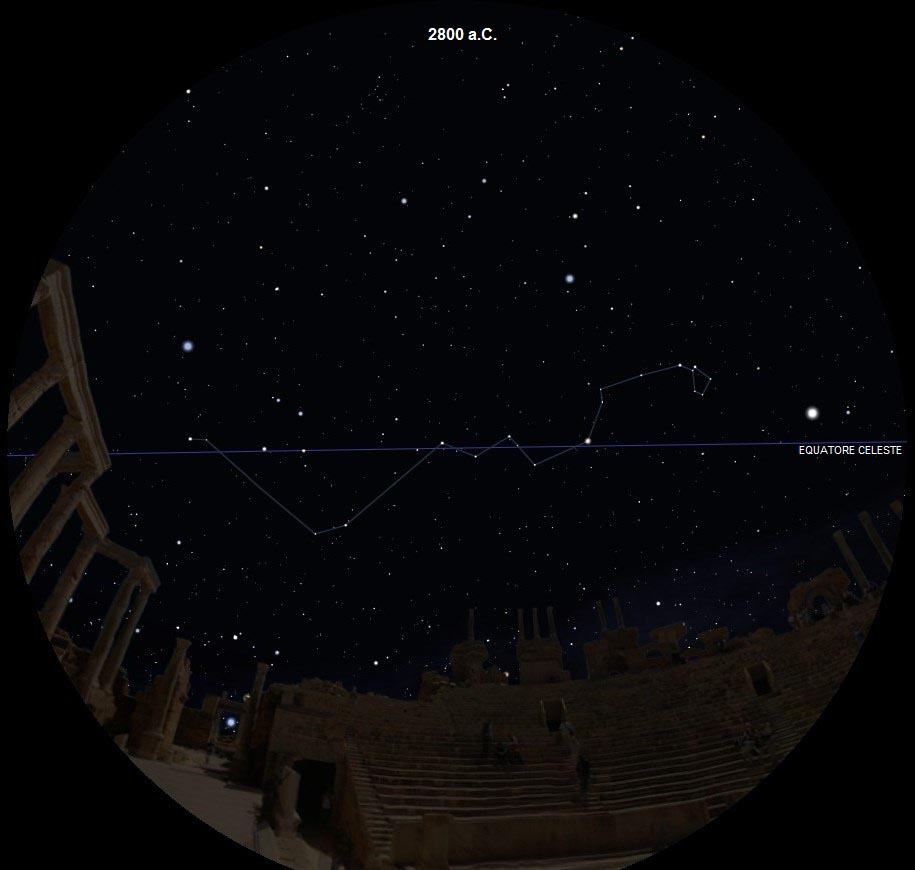

Che la disposizione degli astri dell’Idra ricordi un serpente è facile da dimostrare, ma il motivo per cui l’uomo abbia deciso di raggruppare in un’unica costellazione stelle tanto sparse e per di più poco brillanti, non è intuibile con altrettanta disinvoltura. Per capirlo infatti bisogna portare indietro l’orologio di quasi cinquemila anni! Nel 2800 a.C. infatti, a causa del moto di precessione della Terra, l’Idra si trovava adagiata lungo l’equatore celeste rappresentandone così il riferimento, importante soprattutto per i naviganti e Alpha Hya, la più luminosa, distava da esso solo 43’. |

Fig. 11: Nel 2800 a.C. diverse stelle dell’Idra si trovavano lungo l’equatore celeste, divenendone così un indicatore.

Fig. 11: Nel 2800 a.C. diverse stelle dell’Idra si trovavano lungo l’equatore celeste, divenendone così un indicatore. |

|

Oggi la stella dell’Idra più vicina all’equatore celeste è Tau 2, un grado più sotto e comunque di magnitudine 4,50, quasi undici volte più debole di Alpha. Inoltre si è perso completamente l’allineamento con l’equatore celeste, rispetto al quale l’Idra appare inclinata di circa 45°.

Se la costellazione non ha più la prerogativa di indicare il cerchio massimo fondamentale della Terra, racchiude però nei suoi ampi confini tre oggetti di Messier, ciascuno rappresentante di una categoria cosmica diversa. Abbiamo un ammasso aperto all’estremità occidentale, un ammasso globulare verso quella orientale e una galassia a spirale ancora più a est, rispettivamente sotto i nomi di M48, M68 e M83.

M48 dista 1.500 anni luce dalla Terra e 6° dall’equatore celeste, rispetto al quale si trova al di sotto. |

Fig. 12: L’ammasso aperto M48 nella costellazione dell’Idra. L’immagine è stata ottenuta con due telescopi da 1,3 m, uno situato a Mt. Hopkins nell’Arizona meridionale e l’altro in Cile a Cerro Tololo. Essa fa parte del progetto 2MASS (Two Micron All Sky Survey) diretto dall’Università del Massachusetts. |

Fig. 13: L’ammasso globulare M68 nell’Idra. |

Fig. 14: La galassia a spirale M83 nell’Idra, detta anche la Girandola del Sud, in analogia alla Galassia Girandola M101 nell’Orsa Maggiore. |

|

Si trova al confine con la costellazione dell’Unicorno e la sua magnitudine apparente di 5,80 lo rende potenzialmente visibile a occhio nudo. Come tutti gli ammassi aperti è composto da stelle di recente formazione. Se ne contano un centinaio la cui età media è di 300 milioni di anni.

Avvicinandosi invece alle stelle che delineano l’Idra, in prossimità ormai della coda, si incontra l’ammasso globulare M68 a 33.000 anni luce da noi.

Per vederlo occorre il telescopio, seppur amatoriale. La sua magnitudine di 8,20 non ne consente infatti la visione senza l’aiuto di una lente, nonostante le stelle che lo compongono siano duemila e addensate in una sfera di 106 anni luce di diametro. D’altra parte M68 alla latitudine di 44,5° rimane un oggetto basso sull’orizzonte, l’altezza massima che raggiunge è di 18,5°, e di conseguenza risente maggiormente dell’assorbimento atmosferico, un fattore che ne affievolisce la luce.

Per finire, ancora più bassa sull’orizzonte con una culminazione di soli 15,5° e al confine con la costellazione del Centauro, fa mostra di sé la galassia a spirale M83 di magnitudine 7,60, uno degli oggetti del catalogo francese fra i più difficili da osservare alla nostra latitudine.

Sprofondata a 15 milioni di anni luce, fu scoperta dall’astronomo Nicholas Louis de Lacaille nel 1752 mentre si trovava al Capo di Buona Speranza, 34° a sud dell’equatore e dunque a una latitudine estremamente favorevole alla visione dato che da lì la galassia si alzava fino a 86° sull’orizzonte. La spirale fu la prima galassia non appartenente al Gruppo Locale ad essere scoperta. Quasi trent’anni dopo, nel 1781, Messier la inserì nel suo catalogo al posto 83. |

Costellazioni confinanti con l’

IDRA |

Centauro |

|

Bilancia |

Vergine |

Corvo |

Cratere |

Sestante |

Leone |

Cancro |

Cane Minore |

Unicorno |

Poppa |

Bussola |

Macchina Pneumatica |

Ilaria Sganzerla – 2016 |

|