| |

Una paio di costellazioni visibili in Novembre

sud: Eridano - latino Eridanus abbreviazione Eri

|

fig.1 fig.1

.gif) fig.2 fig.2

Sulla volta celeste la costellazione dell’Eridano (Fig. 1) è una delle più estese. La sua area di 1138 gradi quadrati la colloca al 6° posto fra le 88 costellazioni esistenti. Questa notevole ampiezza tuttavia non si accompagna ad un’altrettanto evidente luminosità, così che il suo riconoscimento non è immediato. A complicare il quadro poi si aggiunge il fatto che le sue numerose stelle serpeggiano letteralmente fra le costellazioni vicine, pertanto un occhio non allenato può faticare a distinguerle dagli astri delle altre costellazioni. L’Eridano d’altra parte è il nome di un fiume, come vedremo parlando della sua mitologia, e come tale si comporta.

Altro dettaglio importante ai nostri fini è che questo fiume di stelle sfocia nell’emisfero australe, impedendoci così di seguirlo fino al termine del suo tragitto. Possiamo però dire che la maggior parte di cielo che percorre sta nel nostro emisfero boreale, mentre all’altro emisfero regala la sua stella più luminosa, Alpha Eridani di magnitudine apparente 0,46 (Fig. 2).

La costellazione è comunque davvero poco luminosa, perché delle ben 29 stelle che ne tracciano il disegno, le più luminose sono soltanto tre, di cui una si sottrae alla nostra vista perché appunto giace sotto l’orizzonte. In particolare, dopo la Alpha che non vediamo, seguono due stelle di 2a magnitudine, Beta Eridani di magnitudine 2,79 e Gamma Eridani di magnitudine 2,95, mentre 8 stelle di 3a magnitudine, ma soprattutto 14 di 4a e 1 di 5a, sono il motivo della scarsa luminosità di questa tortuosa costellazione. Di fatto, possiamo individuare l’Eridano localizzando le 4-5 stelle più brillanti disseminate sul suo corso.

La stella più debole è Tau 7 con magnitudine apparente di 5,24, ossia è 10 volte meno luminosa di Beta Eridani – quella più splendente nel nostro emisfero –, ma ben 82 volte meno luminosa della Alpha – la vera stella più luminosa dell’Eridano. Mediamente la parte di costellazione visibile dal nostro emisfero è di 4a magnitudine, quindi piuttosto debole. Le costellazioni dell’emisfero boreale con cui confina il lungo Eridano sono comprensibilmente parecchie: a nord vi è il Toro, la Balena invece lo cinge da nord-ovest a sud-ovest, a sud si affaccia sulla Fornace e la costellazione chiamata Cielo – entrambe non visibili dal nostro emisfero –, a sud-est vi è la bassissima Lepre, mentre a est fa da guida alla localizzazione la luminosa costellazione di Orione.

L’Eridano è ricco di stelle, anche se poco brillanti, ma non ne possiede di “famose” e nemmeno i suoi oggetti più lontani, detti di “profondo cielo”, come galassie, nebulose o altro, sono famosi. Diverso è invece il discorso sul il mito che lo avvolge, una storia fatta di ambizione, rabbia e azione, un mito capriccioso dove cielo e terra hanno rischiato di venire distrutti per sempre. |

nord: Triangolo - latino Triangulum abbreviazione Tri

fig.3 fig.3 |

Alla nostra latitudine il Triangolo è una costellazione situata molto a nord e per questo motivo è visibile per la maggior parte dell’anno. Appare a est all’inizio di luglio e scende nuovamente sotto l’orizzonte all’approssimarsi della primavera, grossomodo circa 8 mesi e mezzo dopo, a metà marzo. In novembre si trova al massimo della sua altezza ed è quindi il periodo migliore per osservarla, dato che più la direzione è prossima allo zenit e minore è la densità atmosferica lungo la linea di vista, responsabile dell’attenuazione della luminosità dei corpi celesti.

Il Triangolo infatti oltre a essere una fra le costellazioni più piccole, come vedremo non spicca per luminosità.

Come dice il nome, le sue stelle principali sono 3 e formano una costellazione triangolare (Fig. 3 ) che risulta essere la 9° più piccola fra le 88 esistenti; essa occupa solo 132 gradi quadrati di cielo. |

fig.4

|

Date le piccole dimensioni ma soprattutto l’esigua luminosità, possono essere d’aiuto per l’identificazione le 4 costellazioni con cui confina che sono: Andromeda da nord a ovest, Perseo da nord-est a est, i Pesci a sud-ovest e l’Ariete a Sud (Fig. 4 ).

In particolare, Beta Trianguli si può individuare a circa metà della linea ideale che congiunge la stella Gamma di Andromeda con la Kappa dell’Ariete, mentre Alpha Trianguli è la stella più luminosa lungo il segmento che congiunge la Beta di Andromeda e la Alpha dell’Ariete (Fig. 5 ). Sparse nei 132 gradi quadrati, oltre alle 3 stelle che danno la sagoma alla costellazione, ve ne sono altre 23 più deboli, alcune perché molto distanti, la gran parte perché piuttosto fredde.

Per ciò che riguarda invece le 3 stelle principali, in ordine di luminosità esse sono: Beta, Alpha e Gamma. Beta Trianguli è la più luminosa con 3,00 magnitudini apparenti, dunque una stella discretamente visibile; si passa poi alla Alpha di poco più debole con 3,41 magnitudini apparenti, e infine alla Gamma con 4,01. Nel complesso la costellazione ha quindi una magnitudine apparente media pari a 3,47 e la sua stella principale più debole lo è di 2,5 volte rispetto alla più luminosa, Beta. |

fig.5 |

fig.6 fig.6 |

Se dal punto di vista stellare il Triangolo non eccelle, esso tuttavia custodisce nelle sue profondità la 3° galassia più grande del Gruppo Locale, ovvero l’ammasso di oltre 35 galassie cui apparteniamo anche noi.

Si tratta di M33 (Fig. 6 ), galassia a spirale che si classifica 3° per dimensione dopo la nostra – la Via Lattea – e la galassia di Andromeda.

La sua immagine ci giunge dopo un viaggio nello spazio durato 3 milioni di anni, tanti sono gli anni luce che ci separano da essa. E’ più lontana anche di Andromeda dalla quale dista 750.000 anni luce, ed è anche 3 volte meno luminosa avendo una magnitudine apparente di 5,7. Riuscire a catturarla a occhio nudo è molto arduo anche nelle condizioni atmosferiche migliori, poiché se in una stella una luminosità di quest’ordine di grandezza la rende ancora apprezzabile, lo stesso non accade per una galassia, non essendo la luce raccolta tutta in un punto come nelle stelle.

Il diametro di M33 è stimato attorno ai 60.000 anni luce una dimensione che, come si diceva, la colloca al 3° posto fra le galassie del Gruppo Locale, dopo Andromeda e la Via Lattea. Tuttavia se confrontata con la nostra galassia, risulta essere piuttosto contenuta. La galassia del Triangolo infatti starebbe quasi completamente nel raggio della Via Lattea, pari a circa 50.000 anni luce.

Chi desidera cimentarsi con questo piccolo segreto della costellazione del Triangolo, deve volgere lo sguardo a sud-ovest e cercare in mezzo a tanti puntini, una timida nebulosità che insieme ad essi si affaccia sulla Terra.

|

nord: Cavallino - latino Equuleus abbreviazione Equ

Verso gli ultimi giorni di maggio fa la sua comparsa in cielo la costellazione del Cavallino (Fig. 1). Essa rimane visibile fino ai primi di dicembre e raggiunge l’altezza massima sull’orizzonte a fine agosto. Possiamo dunque osservarla per sei mesi all’anno.

Il Cavallino è la più piccola costellazione dell’emisfero boreale e la penultima della volta celeste. Con i suoi 72 gradi quadrati di estensione è infatti l’87ma costellazione delle 88 esistenti, seguita dai 68 gradi quadrati della Croce del Sud, non visibile alle nostre latitudini.

Per rintracciarla in cielo ci si può servire del Triangolo Estivo, ossia delle stelle più luminose del Cigno, della Lira e dell’Aquila, che spiccano in cielo come un grande triangolo. Il Cavallino si trova grossomodo nella posizione che occuperebbe il vertice del rettangolo avente le tre stelle del Triangolo Estivo per spigoli. In altre parole, Deneb nel Cigno sta a Vega nella Lira come il Cavallino sta ad Altair nell’Aquila (Fig. 2).

Aiutano l’identificazione della porzione di cielo dove ha dimora il Cavallino, la presenza del Delfino dall’inconfondibile sagoma romboidale e la stella Ipsilon Pegasi che è la più luminosa negli immediati paraggi. |

fig.1 fig.1 |

fig.2 fig.2 |

L’importanza della localizzazione dell’area celeste che ospita il Cavallino è dovuta al fatto che la piccola costellazione è formata da sole tre stelle, la più luminosa delle quali è quasi di IV grandezza. Si tratta dunque di una costellazione per niente affatto brillante che necessita di grande buio. Alpha Equulei, la stella più vivida ha magnitudine apparente di 3,92. La seguono Delta con 4,49 e Gamma, due volte più spenta di Alpha, con 4,69. Mediamente il Cavallino ha uno splendore di 4,37 magnitudini apparenti, risultando così una triade di stelle veramente poco luminosa.

Le costellazioni che la circondano sono il Delfino a nord e a ovest, l’Acquario a sud e Pegaso a est e a nord (Fig. 3).

fig.3 |

|

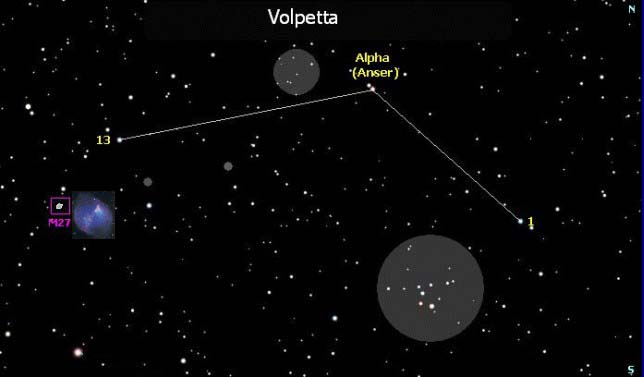

nord: Volpetta - latino Vulpecola abbreviazione Vul

|

La costellazione della Volpetta (Fig. 4) sorge in cielo all’inizio di aprile e alla metà del mese è già interamente visibile. La massima altezza sull’orizzonte viene raggiunta a inizio agosto dopodiché la costellazione ricomincia la sua discesa. Sul finire di novembre la Volpetta tramonta, così che la sua permanenza in cielo risulta di quasi otto mesi.

La Volpetta è la 55ma costellazione più grande fra le 88 presenti nella volta celeste e occupa un’area di 268 gradi quadrati, sicché ci si aspetta una figura di proporzioni piuttosto ragguardevoli; a sorpresa ci si trova invece dinanzi a un gruppo di appena tre stelle che distano fra loro molto meno dell’estensione che caratterizza la costellazione. Come si giustifica dunque un’area così vasta per un gruppo tanto ravvicinato di stelle? Bisogna ricordare allora che ciò che determina l’estensione di una costellazione, non sempre coincide con la figura convenzionale che la identifica. |

fig.4 fig.4 |

fig.5 fig.5 |

L’estensione di una costellazione non corrisponde necessariamente alla dimensione della sua sagoma, ma è l’area di cielo che la contiene e può quindi circondarla “a filo” oppure al contrario ospitarla comodamente. La Volpetta rientra proprio in quest’ultimo caso, dove oltre alle tre stelle principali, ve ne sono molte altre nei dintorni che le sono state assegnate (Fig. 5). La Volpetta ha la forma di una V rovesciata e poiché non è particolarmente splendente, per identificarla l’unico modo è servirsi del Triangolo Estivo, un insieme di tre stelle molto luminose appartenenti ciascuna a una costellazione diversa. Si tratta di Deneb nel Cigno, Vega nella Lira e Altair nell’Aquila. La Volpetta si trova all’interno di questo triangolo e in particolare appena sotto la stella Albireo del Cigno, l’astro opposto a Deneb (Fig. 6). Le costellazioni che confinano con la Volpetta sono il Cigno a nord, la Lira ed Ercole a ovest, la Freccia a sud, il Delfino a sud-est e Pegaso a est (Fig. 7). |

fig.6 fig.6 |

fig.7 |

fig.8 |

|

La stella principale della costellazione è Alpha Vulpeculae di appena 4,44 magnitudini apparenti. Seguono la stella 13 del catalogo di Flamsteed con 4,58 e la 1, sempre del catalogo dell’astronomo inglese, con 4,77. La Volpetta si conferma dunque una costellazione molto debole, la sua magnitudine media è pari a 4,60 per cui è indispensabile disporre di un cielo estremamente buio e terso per scovarla là tra le stelle meno splendenti. A complicarne l’identificazione contribuisce infine la Via Lattea, che la attraversa in pieno impallidendo ulteriormente i suoi già deboli astri (Fig. 8). Proprio l’irrilevanza luminosa della costellazione induce a interrogarsi sulla sua genesi. Ebbene, non furono i Greci o gli altri popoli antichi a riunire queste poche stelle in una figura celeste, ma l’astronomo polacco Johannes Hevelius vissuto nel XVII secolo, che desiderò colmare lo spazio vuoto fra il grande Cigno e la piccola Freccia.

La costellazione in origine si chiamava Vulpecula cum Anser, ossia Volpetta con Oca in quanto lo scienziato volle vedervi l’immagine di una volpe che coi denti stringeva un’oca appena catturata (Fig. 9). La tavola in rame della sua celebre Uranographia, mostra appunto questa scena. All’inizio furono quindi concepite due costellazioni, Vulpecula e Anser, ma quando nel 1922 l’Unione |

fig.9 fig.9 |

Astronomica Internazionale stilò l’attuale elenco ufficiale delle costellazioni, delle due rimase solo la Volpetta mentre l’Oca sopravvisse nel nome della stella principale della costellazione eletta. Alpha Vulpeculae è infatti conosciuta anche col nome di Anser. Seppur priva di luminosità, la costellazione di Hevelius custodisce un prezioso oggetto celeste: M27, la prima nebulosa planetaria scoperta. |

Oggetti famosi nella costellazione della Volpetta

Nebulosa Manubrio, M27

|

Il 12 luglio 1764 l’astronomo francese Charles Messier battezzò il 27° oggetto del suo catalogo di “immagini diffuse da non confondersi con comete”. Questo infatti fu lo scopo della sua ricerca, poiché al tempo le comete erano corpi celesti molto temuti in quanto giudicati di cattivo presagio e, di conseguenza, erano tenuti in grande considerazione. Uno dei compiti degli astronomi, specialmente quelli di corte, era di scrutare il cielo e scongiurare l’avvistamento di una cometa per il bene del re, della sua famiglia e del Paese su cui regnava. Dato che puntando i telescopi sulla volta notturna capitava di imbattersi in immagini non puntiformi, il timore di essere dinanzi a una stella chiomata era sempre in agguato. Tuttavia, queste visioni raramente corrispondevano alla minaccia paventata, poiché un’osservazione prolungata nel tempo mostrava che le piccole chiazze rimanevano fisse nella loro posizione, al contrario delle comete di cui, per quanto lontane possano essere, si rileva prima o poi il movimento. Messier volle aiutare, per così dire, i cacciatori di comete stilando un catalogo di oggetti che sicuramente non lo erano. Così facendo creò, senza saperlo, un inventario di nebulosità molto più prezioso, perché aveva catalogato galassie, ammassi stellari, nebulose e nebulose planetarie, oggetti la cui natura sarebbe stata rivelata in seguito dai più potenti telescopi messi a disposizione dal progresso tecnico. L’astronomo, originario di Badonviller, una città a un centinaio di chilometri da Strasburgo, fece una lista di 110 “nebulose”, che chiamò semplicemente col numero progressivo con cui le avvistò. Oggi la nomenclatura è preceduta dalla lettera M per indicare la provenienza dal suo catalogo. Quando il 12 luglio del 1764, Messier aggiunse la sua nebulosa numero 27, non sapeva di avere in realtà trovato per primo una Nebulosa Planetaria.

Le Nebulose Planetarie sono stelle in avanzato stadio evolutivo che si distinguono per un grande anello che le circonda. La comprensione della loro natura avvenne una trentina di anni dopo ad opera di un altro grande astronomo, il tedesco William Herschel, astronomo alla corte inglese del re Giorgio III. |

fig.10 fig.10 |

Sovvenzionato dal re, Herschel realizzò il primo grande telescopio riflettore il cui specchio primario aveva un diametro di oltre un metro e una lunghezza focale di 12 metri. La potenza dello strumento offrì immagini cosmiche molto più dettagliate e fu così che nel 1784, esattamente vent’anni dopo dalla scoperta di Messier, Herschel battezzò gli oggetti come M27 col nome di Nebulose Planetarie, perché il loro colore gli ricordava il pianeta Urano, che proprio lui aveva scoperto tre anni prima.

Dal 1764 al 1790 le nebulose planetarie che gli astronomi riuscirono a scovare nelle pieghe del cielo furono sei e la convinzione generale era che si trattasse di ammassi di stelle non risolti per via degli strumenti non ancora sufficientemente adeguati. Ma nel 1790 l’astronomo del re giunse invece alla conclusione che si trattava di aloni di gas al cui centro risiedeva una stella e le osservazioni successive gli diedero ragione. Le Nebulose Planetarie sono stelle che hanno esaurito il loro combustibile principale, l’idrogeno, ma hanno anche già superato la fase successiva che è quella di Giganti Rosse. Una stella che alla nascita non superi le 3 masse solari, ha una riserva di idrogeno che le consente di vivere in modo stabile per 10-13 miliardi di anni; vivere in modo stabile significa che la forza di gravità esercitata dalla massa della stella, e che tende a comprimerla su sé stessa, è controbilanciata dalla pressione dei fotoni che si generano grazie alla combustione dell’idrogeno. Questo processo, che si innesca quando il core della stella, cioè il suo nucleo, raggiunge i 10 milioni di gradi Kelvin, va sotto il nome di reazione termonucleare. Al di fuori del nucleo la stella è composta da una serie di gusci, sempre di idrogeno, che lo avvolgono e che in questa fase non sono interessati dalle reazioni termonucleari. Man mano che il core brucia, l’idrogeno si trasforma in elio, il secondo elemento della tavola periodica e quando la trasformazione è totale, la stella diviene instabile poiché la gravità ha il sopravvento sulla pressione di radiazione. Il nucleo di elio comincia allora a contrarsi e così facendo si scalda sufficientemente da innescare le reazioni termonucleari negli strati ad esso adiacenti. Durante il collasso del nucleo di elio, gli strati stellari più esterni si espandono, poiché non risentono più della forza di gravità che è invece concentrata sul core, cosicché la stella si dilata e raggiunge dimensioni anche centinaia di volte maggiori, motivo per cui è chiamata Gigante. Il suo colore inoltre è rosso, perché la dilatazione dei gusci gassosi fa sì che divengano rarefatti e perciò si raffreddino. Tipicamente la temperatura scende a 3000°K che corrisponde a un’emissione nella banda rossa dello spettro elettromagnetico. Una stella vive sottoforma di Gigante Rossa per circa un miliardo di anni; questa fase dunque dura un decimo di quella precedente. L’energia prodotta dalla fusione dell’elio è infatti molto più bassa di quella prodotta dalla combustione dell’idrogeno, circa venti volte più debole, col risultato che non è in grado di mantenere a lungo la stabilità della stella. Il collasso termina quando l’elio raggiunge la temperatura di 100 milioni di gradi Kelvin, valore per cui si innesca la sua trasformazione in carbonio, consentendo così alla stella di beneficiare di un nuovo equilibrio. Si tratta tuttavia di una stabilità estremamente precaria, poiché il carbonio centrale a sua volta brucia e bruciando si trasforma in elementi ancora più pesanti quali l’ossigeno e il neon; ma in questo modo la gravità aumenta ancora, per via del numero atomico maggiore dei due elementi, così che il core inizia a comprimersi di nuovo. Di conseguenza, si assiste a un ulteriore innalzamento della temperatura nella zona nucleare. Il tutto inoltre avviene a un ritmo sempre più incalzante e il risultato è che a un certo punto, nel nucleo di ossigeno e neon o negli strati immediatamente adiacenti, l’enorme calore sviluppato provoca una violenta esplosione, la quale scaglia nello spazio i gusci in modo spettacolare. Ecco così apparire l’anello che caratterizza le Nebulose Planetarie, mentre al centro è rimasta una stella che si è ridotta addirittura alle dimensioni della Terra: è una Nana Bianca, un astro piccolo quanto un pianeta ma con una massa vicina a quella del Sole, dunque un corpo celeste di impressionante densità e gravità. Gli atomi di idrogeno che costituiscono la superficie del grande anello o del globo che avvolge la Nana Bianca, vengono ionizzati dalla radiazione proveniente dalle regioni centrali e portati a temperature che li inducono a emettere una luce azzurro-verde, così come quella che vide Herschel accostando l’occhio al telescopio e per la quale battezzò queste nebulose col nome di planetarie. Se una Gigante Rossa vive in questo stadio evolutivo un miliardo di anni, una Nebulosa Planetaria ha un’aspettativa di vita centomila volte inferiore. Dopo 10.000 anni infatti, l’anello o la nube che la caratterizza si sono completamente dissolti nel mezzo interstellare, mentre ciò che rimane è la Nana Bianca che a sua volta si spegnerà lentamente trasformandosi in Nana Bruna. Il destino del nostro Sole è tracciato proprio in questi termini: fra cinque miliardi di anni esso diverrà una Gigante Rossa e i pianeti Mercurio, Venere e Terra saranno vaporizzati, dopodiché nel giro di un miliardo di anni, si avvierà verso la fase di Nana Bianca passando per Nebulosa Planetaria. Altri diecimila anni e di esso resterà solo un piccolo cadavere scuro e inerte.

Nella costellazione della Volpetta, possiamo avere un’anticipazione di quanto accadrà al Sole puntando il telescopio sulla Nebulosa Planetaria M27, nota anche col nome di Nebulosa Manubrio per via della forma assunta dal gas della stella scagliato nello spazio (Fig. 10). M27 si trova a meno di 2° di distanza da 13 Vulpeculae in direzione Sud e dista 1250 anni luce dalla Terra. Ciò significa che l’immagine che vediamo oggi è quella di tredici secoli fa, risale cioè ai tempi di Carlo Magno. Le sue dimensioni si aggirano sui 1 anno luce e, tenendo conto che la velocità con cui si espande è di circa 31 km/s, l’età che se ne ricava è di 9200 anni, un valore che la colloca verso la fine dello stadio evolutivo di Nebulosa Planetaria. Ciò significa che gli 800 anni che ci separano dal suo aspetto attuale corrispondono grossomodo anche all’intervallo di tempo che manca al compimento dei 10.000 anni, l’età cui l’involucro gassoso dovrebbe dissolversi completamente nello spazio, per cui potrebbe essere che oggi, XXI secolo, della nebulosa planetaria sia rimasta solo la Nana Bianca. In altre parole, se fra otto secoli l’uomo osserverà M27, vedendone quindi l’immagine di come è nel nostro millennio, potrebbe scorgere solo la Nana Bianca centrale e non godere dello spettacolo della nube cui invece assistiamo noi. Sempre per via della sua enorme distanza da noi, la Nebulosa Manubrio ci appare ben 1700 volte più spenta di quanto non sia in realtà. La sua magnitudine apparente è infatti pari a 7,5 – valore che la rende tuttavia visibile al binocolo e non a occhio nudo – ma quella assoluta è di –0,6. Si tratta dunque di un oggetto intrinsecamente molto luminoso, come del resto occorre aspettarsi essendo presente nel suo centro una stella caldissima come la Nana Bianca.

Ilaria Sganzerla |

|

|

|

|

|

Immagini:

- Figure 1, 2: mappe ottenute col SW Cartes du Ciel

- Figure 3, 4, 5: mappe ottenute col SW Cartes du Ciel

- Figura 6: http://www.seds.org/messier/Jpg/m33.jpg

Fonti:

- Mario Cavedon, Astronomia, Ed. Mondadori, 1992

- Isaac Asimov, Il Libro di Fisica, Ed. Mondadori, 1999

Internet:

- Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Cetus_(constellation)

- SEDS - seds.org/messier/m/m033.html

- Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulum

- Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulum_Galaxy

|

|