Ecco come nel freddo cielo notturno ci appare colui che ha dato il nome ad una delle costellazioni più delle per semplicità di forma e varietà di stelle.

All’avvicinarsi dell’inverno, un gigante di nome Orione si affaccia sull’equatore celeste, la statura tanto elevata da ergersi notevolmente al di sopra di esso.

Attraverso una scelta di testimonianze letterarie e artistiche pervenuteci dall’Antichità, ricostruiremo la figura di Orione, seguiremo il gigante nel suo cammino terrestre fino a trovarcelo dinanzi ai nostri occhi nel silenzio delle limpide notti invernali.

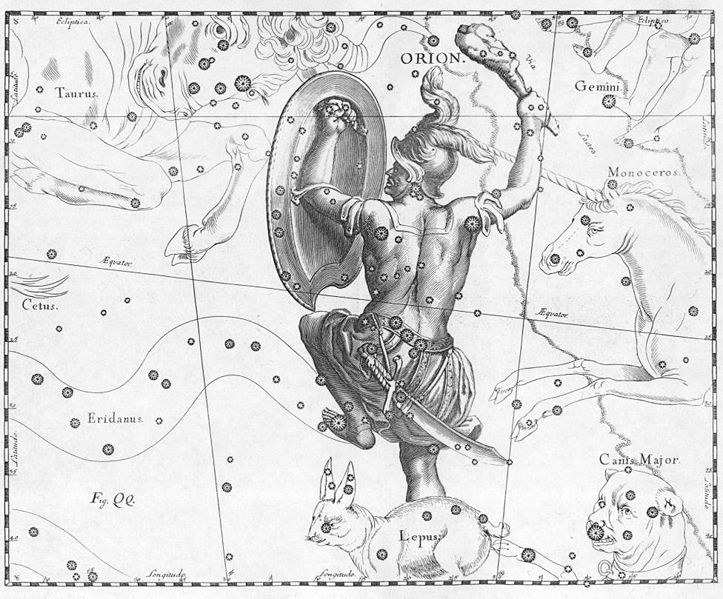

Iniziamo osservando il bel disegno della costellazione eseguito da Johannis Hevelius verso la fine del XII secolo (Fig. 15) per addentrarci poi negli antichi testi che ci hanno tramandato le sue vicende.

La tavola di Hevelius rispecchia fedelmente la descrizione fatta dal poeta latino Manilio: Orione ha le braccia aperte, con la mano destra impugna una clava, mentre l’avambraccio sinistro è impegnato a reggere saldamente un grande scudo.

Sulle spalle ci sono le “luci isolate”, ossia le due stelle che le stilizzano: Bellatrix a destra e Betelgeuse a sinistra.

Tre stelle, Mintaka, Alnilam e Alnitak, si dispongono a formare la cintura, che Manilio in questo primo libro assegna erroneamente alla spada.

Infine il volto, che viene definito “sfuggente” poiché le tre stelle che lo rappresentano “arretrano più in altezza”; l’ambigua giustificazione risale all'opinione stoica dell’epoca che le stelle fisse non fossero collocate tutte sulla stessa superficie sferica, ma che alcune si trovassero “più in alto” da interpretarsi però come “più in profondità”, da cui l’arretrare del testo, e altre “più in basso”, ossia “più in superficie”.

Orione lo vediamo risalire la volta celeste con grande ardore, difensivo nella postura. D’altra parte incontro a lui sta avanzando minaccioso il Toro. Una spada formata da tre stelle piuttosto deboli, trafigge il magico telo teso della notte, mentre sul piede sinistro brilla Rigel che, come si può osservare sulla tavola di Hevelius, è immersa nella corrente del fiume Eridano, costellazione che si ferma proprio laddove Orione appoggia il suo piede.

|

fig.15 |

A cavallo dell’equatore, che è il cerchio massimo della sfera celeste, il gigante è considerato dal poeta latino, in posizione privilegiata e si pone perciò a capo delle altre costellazioni, che insieme a lui “si muovono torno torno la cosmica rotta”.

Stupisce il fatto che egli “immerge” il capo nella “sublimità” del cielo, una contraddizione di termini che trova la sua spiegazione nel voler richiamare l’attenzione alla “statura” di Orione, quantificata attraverso la collocazione nello spazio della sua testa e dei suoi piedi: il suo capo, ossia la sua estremità superiore, si trova infatti fin nella “sublimità del cielo”, mentre attraverso il verbo “immergere”, che si associa all’acqua e ad un movimento dall’alto verso il basso, il poeta latino vuole alludere ai suoi piedi, cioè alla sua estremità inferiore, i quali come dice Virgilio paragonando il guerriero Mezenzio al gigante celeste, non poggiano sulla terra, bensì nelle profondità del mare:

Ma ecco, scuotendo l'asta gigante, Mezenzio

ferocemente entra in campo. Così è grande Orione,

quando a piedi avanzando per l'alte distese di Nereo

s'apre la via, e sovrasta con le spalle le onde,

o dagli altissimi monti un orno annoso portandosi

pone i passi sul suolo, tra i nembi il capo nasconde:

così con l'armi giganti avanzava Mezenzio.

– Virgilio, Eneide X, 762-768 –

Nell’Eneide, Orione avanza dunque verso le altre stelle poggiando i piedi sul fondale sabbioso di Nereo, il figlio di Ponto (che in greco significa “mare”) e di Gea (il nome greco della “terra”), mentre nel firmamento troviamo l’evocazione celeste del contatto perpetuo del gigante con l’acqua e con l’aria nel piede immerso nel fiume Eridano (acqua), e nella testa al cospetto della “sublimità del cielo” (aria).

Ma chi era questo gigante chiamato Orione?

Innanzitutto è bene precisare che egli, pur presentandosi con l’epiteto di gigante, non appartiene alla stirpe dei Giganti che attaccarono le sedi olimpiche. Con l’attributo si vuole indicare l’altezza smisurata e la corporatura colossale di un uomo della stirpe dei mortali anche se, come vedremo, in alcune versioni del mito sua madre sarà Gea, la Terra.

La sua identità si perde in un tempo mitico così remoto che già gli antichi Greci possedevano molteplici racconti su di lui e spesso discordi fra loro; la tradizione orale ne ha alterato la discendenza e le vicissitudini, per cui è impossibile risalire alla sua prima verità.

Non possiamo far altro allora che tramandare anche noi le tante versioni del mito e lasciar decidere a chi ci ascolta, quale storia ricordare prima addormentarsi nelle notti vegliate da Orione.

Un antico narratore greco vissuto tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C. di nome Apollodoro, raccontò il mito di Orione con queste parole:

Di lui si dice che fosse nato dalla terra e avesse una statura gigantesca. Secondo Ferecide, era figlio di Poseidone e di Curiale. Poseidone gli aveva concesso la facoltà di camminare sulle acque del mare. Orione sposò < per prima > Side, che Era scagliò nell’Ade perché aveva rivaleggiato con lei in bellezza; poi andò a Chio per chiedere la mano di Merope figlia di Enopione. Enopione però lo fece ubriacare e, mentre dormiva, lo accecò e lo gettò sulla riva del mare. Orione si recò allora alla fucina < di Efesto >, rapì un fanciullo, se lo mise sulle spalle e gli ordinò di guidare i suoi passi verso Oriente. Quando vi giunse, un raggio di sole lo colpì ed egli tornò a vedere. Rapidamente allora si mosse per andare ad affrontare Enopione. Ma per Enopione Poseidone fece fabbricare da Efesto una dimora sotto terra; Eos si innamorò di Orione, lo rapì e lo portò a Delo: Afrodite infatti faceva sì che Eos si innamorasse continuamente, perché era andata a letto con Ares. Ma alcuni narrano che Orione fu ucciso perché sfidò Artemide nel lancio del disco, altri che tentò di violentare Opide, una delle vergini degli Iperborei e per questo Artemide lo trafisse con le sue frecce.

– Apollodoro, Biblioteca I, 4, 25-27 –

In questa versione del mito, Orione era figlio di Poseidone, il dio del mare, e grazie a lui ebbe il dono di camminare sull’acqua. Alla luce di quanto detto però, questa sua prerogativa è da intendersi dovuta non ad una sorta di levità che era in grado di acquisire, bensì di nuovo alla sua statura; per cui in verità il dono si deve interpretare come: “Orione era tanto alto che poteva attraversare tutto il mare toccando sempre”.

Un altro famoso mitografo latino, Hygino, attribuisce la paternità di Orione a ben tre divinità, secondo un concepimento alquanto curioso:

Giove, Nettuno e Mercurio giunsero presso la casa del re Irieo, in Tracia. Ospitati amichevolmente da lui, gli concessero di scegliere ciò che preferiva. Egli chiese di avere dei figli; allora Mercurio scuoiò il toro che lo stesso Irieo aveva immolato per loro, i tre Dèi orinarono dentro la sua pelle e la seppellirono. Di lì nacque Orione; egli tentò di fare violenza a Diana e fu ucciso da lei. In seguito Giove lo trasportò fra le stelle, ed egli divenne la costellazione che chiamano Orione.

– Hygino, Favole –

Un’origine così fantasiosa e se vogliamo un po’ bizzarra, è invece estremamente interessante poiché in essa è racchiuso il significato della parola Orione, ed inoltre ci dà anche un’idea del perché questo uomo crebbe con le sembianze di un gigante.

Come accade quasi sempre nei miti greci, nel nome vi è un destino, o un’origine o un attributo esclusivo di colui che lo porta.

Il nome Orione deriva dalla parola greca urein che significa urinare ma anche eiaculare. Ecco allora che nel nome è racchiusa l’origine del nostro personaggio: secondo questa traduzione del verbo urein, egli è nato dalla deposizione del seme di Giove, di Nettuno (il Poseidone di Apollodoro) e di Mercurio, all’interno della pelle di un toro sacrificato. La pelle impregnata è stata infine sotterrata.

Questo insieme di gesti assomiglia molto ad un rituale, e così in verità lo si può definire, essendo oltre che compiuto dagli dèi, anche carico di simboli: vi è un toro sacrificato, laddove il sacrificio ha lo scopo di propiziarsi gli immortali, oltre che di onorarli. Il re di Tracia Irieo, evidentemente sterile, immola un suo toro per onorare la visita degli dèi e, così facendo, ottiene il loro favore. Essi si servono quindi del sacrificio ricevuto per esaudire il desiderio del re tracio.

La scelta del toro inoltre non è casuale: presso i popoli antichi infatti esso è sempre stato il simbolo della fertilità. Ed in questo caso specifico è proprio di fertilità che c’è bisogno, desiderando dare alla luce una vita umana.

Il seme poi è l’elemento fecondante, mentre il sotterramento equivale all’atto della fecondazione; la terra viene così resa madre e dal suo grembo partorirà un figlio, come altri ne generò all’alba del Tempo: i Titani, i Ciclopi e i Giganti. La madre terra è grande e grandi creature da essa scaturiscono: Orione è gigantesco perché è un figlio della Terra, Gea come la chiamavano i Greci.

Ma i figli della Terra, intesi come nati direttamente dalla terra e non da una donna, hanno anche un carattere brutale, ed infatti il mito ci mostra in varie versioni un individuo violento ed incapace di governare le proprie pulsioni.

Un’immagine ricorrente poi che rincara la dose, è quella che vede il gigante sotto l’effetto accecante del vino. L’isola di Chio fa da sfondo a questa raffigurazione che è imperniata attorno alla vicenda di Merope, come leggiamo in Apollodoro ed in altri autori: Orione viene prima ubriacato e poi accecato dal padre di lei, Enopione, presso il quale il cacciatore si era recato a chiedere la figlia in sposa.

Secondo Apollodoro, Enopione era dunque il padre di Merope, ma secondo altri mitografi fra cui Eratostene, Enopione era invece il padre di Orione mentre Merope ne era la moglie, che però non era la madre naturale del protagonista della nostra costellazione. Nonostante i diversi legami parentali, gli elementi del vino e della cecità però rimangono, mentre ciò che cambia è la motivazione: l’accecamento di Orione da parte di Enopione avviene infatti a seguito della violenza che il gigante fece a Merope in stato di ubriachezza.

L’eccesso di vino acceca la ragione e di tal sorta dovrà essere la pena; così Orione, accecato nei sensi, verrà punito con l’accecamento degli occhi.

E comincia ora il lungo pellegrinaggio di Orione verso oriente, dove ha la sua dimora il Sole, simbolo della luce ed in questo caso anche della redenzione.

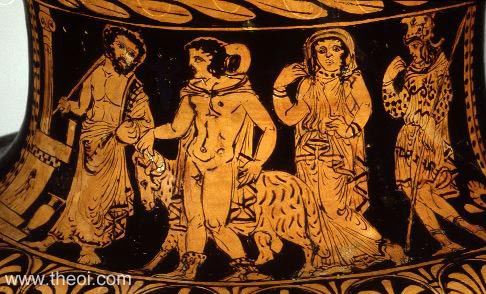

fig.16 fig.16 |

Il cacciatore non sarà però solo nel suo viaggio, come possiamo vedere nel quadro di Nicolas Poussin intitolato “Orione cieco alla ricerca del sole nascente” (Fig. 16), ma lo guiderà, in piedi sulle sue spalle, un fanciullo di nome Cedalione, operaio della fucina di Efesto, il dio fabbro. Giunto finalmente a destinazione, il primo raggio di sole che toccherà i suoi occhi, gli ridarà la vista.

In questo quadro del 1658 custodito al Metropolitan Museum of Art di New York, possiamo vedere anche la figura di Artemide, in piedi su una nuvola che guarda il gigante nel suo faticoso cammino.

Il pittore volle raffigurare Artemide insieme alle nuvole, dopo aver letto una tarda interpretazione meteorologica della favola di Orione; ella, che oltre ad essere la dea della caccia è spesso collegata anche con la Luna, rappresenterebbe il potere della luna di raccogliere i vapori della terra e restituirli sottoforma di pioggia. Il paesaggio che infine Poussin ha voluto delineare, in accordo con la primordialità della leggenda, è quello della terra alle sue origini, quando la natura era ancora abbondante e incolta.

|

Apollodoro ci racconta poi della storia di Orione con Eos.

Eos era l’Aurora e il mitografo ci riferisce che Afrodite, la Venere dei Romani, suscitò in lei una passione incessante per Orione, per punirla di una “scappatella” con Ares, del quale era invece lei l’amante.

Ma anche un’altra dea ebbe in odio Eos; era la bella Artemide, dea della caccia, la quale punì la delicata spasimante privandola per sempre del suo oggetto d’amore.

Proprio come Eos si sentì la ninfa Calipso, quando Ulisse partì da lei per tornare alla sua casa e, incollerita, si scagliò contro gli invidiosi dèi…

Così quando l'Aurora dita rosate Orione si scelse,

voi v'adiraste, o dèi che vivete beati,

finché in Ortigia Artemide trono d'oro, la casta,

con le sue miti frecce lo raggiunse e l'uccise.

– Odissea, V, 121-124 –

Ma fu davvero così? Ci fu anche chi sostenne che Orione istigò Artemide, Diana per i Romani, e per questo fu trafitto dalle sue frecce, episodio che divenne per il poeta latino Orazio un monito a non usare la forza a scopo di male, poiché “Di odere vires omne nefas animo moventes”, ossia “gli Dèi odiano la forza che spinge l’animo a commettere il male”, come pare fece Orione:

… ci è ben noto anche Orione, che insidie

tendeva alla casta Diana

e che fu domo dal virgineo strale.

– Orazio, Odi III, 69-72 –

Il pittore viennese Daniel Seiter dipinse nel 1685 “Diana presso il cadavere di Orione”, quadro esposto al Museo del Louvre (Fig. 17). Artemide si è appena macchiata dell’omicidio di Orione, eppure lo guarda con le lacrime agli occhi come se avesse perduto un amato, più che il suo violentatore. Pare infatti impossibile in questo dipinto che proprio Diana sia stata la sua assassina.

Ma Orione tuttavia divenne famoso soprattutto per la sua abilità nella caccia, l’arte propria della dea, come ci racconta Ulisse quando, scendendo nell’Ade profondo, incontrò l’anima del grande cacciatore:

… vidi Orione gigante

cacciare in branco le fiere pel prato asfodelo,

quelle che sempre uccideva sui monti solinghi,

con mazza di solido bronzo, che mai può spezzarsi.

– Odissea, XI, 572-575 –

Orione il gigante è stato infine ridotto a vaga ombra frenetica del mondo sotterraneo e dimenticato dei morti, eppure allo stesso tempo lo ammiriamo troneggiare splendente in quello incantato del firmamento.

E sebbene il suo collocamento nella volta celeste abbia smarrito ancora una volta il suo motivo originario in qualche vicolo sperduto del tempo, è

|

fig.17 |

rimasta però intatta l’identità di chi lo volle lì, nel regno delle stelle: fu Artemide… Sì, ancora lei.

Innamorata? Carnefice? Giustiziera? Non lo sapremo mai.

Ma forse non importa. Il gigante che ha vissuto nel nome dell’impeto, ora nel bene ora nel male, anche un altro dio lo ha voluto celebrare nella sublimità del cielo. Questo dio ha voluto la costellazione di Orione nella sua rappresentazione dell’universo su uno scudo leggendario, quello appartenuto all’eroe più maledetto, ma che ha infiammato il cuore di ogni generazione al trascorrer della giovinezza: Achille!

Il dio era quell’Efesto presso il quale Orione si era recato quando era cieco e sullo scudo di Achille,

Vi fece la terra, il cielo e il mare,

l'infaticabile sole e la luna piena,

e tutti quanti i segni che incoronano il cielo,

le Pleiadi, le Iadi e la forza d'Orione

e l'Orsa, che chiamano col nome di Carro:

ella gira sopra se stessa e guarda Orione,

e sola non ha parte dei lavacri d'Oceano.

– Iliade, XVIII, 483-489 –

ARIETE

fig.18 fig.18 |

La costellazione (Fig. 1) evoca il noto ariete dal vello d’oro, protagonista di due vicende mitologiche, delle quali narreremo la prima in ordine cronologico.

Il suo manto d’oro ci induce ad immaginare una costellazione estremamente brillante. Invece, a sorpresa constatiamo che non solo essa non è particolarmente luminosa, ma anzi è piuttosto debole. Le sue stelle principali infatti superano la 3° magnitudine, quindi splendono poco.

Come mai tale contraddizione?

La risposta si trova in una favola lontana, intrisa di passioni, delitti, riti sacrificali e trasfigurazioni.

Nella trama intricata e segnata da vendette di sangue, l’ariete interviene come personaggio salvifico; per questo verrà posto in cielo sottoforma di costellazione. Lui solo però: il suo manto lucente resterà sulla terra – da qui il motivo per cui la costellazione non esibisce lo splendore atteso – e sarà custodito da un drago in una regione lontanissima dalla Grecia dove tutto ebbe inizio.

Probabilmente dovremmo immaginare l’apertura di questa storia avvolta nel sibilo lungo di un vento vigoroso; anche se non viene mai detto esplicitamente, i riferimenti ad esso sono molteplici. A ben vedere infatti il mito è pervaso dal primo dei quattro elementi, cioè l’aria: il vento è l’entità che a |

più riprese si fa parte costituente della vicenda, una comparsa che per sua natura giunge improvvisa e scompiglia, mescola, prende e porta via, dissolve i protagonisti come fossero foglie d’autunno di nessun valore.

E così il vento ci parla per primo di uno dei suoi figli, Atamante, il cui padre era Eolo, il dio di tutte le correnti che attraversano il cielo.

Atamante regnava sulla Beozia ed ebbe tre mogli, ciascuna delle quali gli diede due figli. Una si chiamava Nefele che in greco significa nuvola – altro elemento associato all’aria – dalla quale ebbe un maschio, Frisso, ed una femmina, Elle.

Atamante ebbe accanto anche Temisto, grazie alla quale diventò padre di Sfincio e Orcomeno.

La restante si chiamava Ino e vantava genitori che tutti conosciamo bene almeno per sentito dire: Cadmo e Armonia. Con lei Atamante generò i figli Learco e Melicerte.

Le fonti sono discordi per quanto riguarda l’ordine in cui le tre donne andarono in sorte al figlio di Eolo; quello che è certo però è che dei sei figli, cinque vennero uccisi, chi per mano del padre e chi per mano di una delle tre madri.

Ragione di tutti gli omicidi fu la gelosia che ciascuna donna provava per la rivale da cui era stata scalzata.

Cominciò secondo alcuni – ma non ha importanza – Temisto che tramò di uccidere Learco e Melicerte, i figli di Ino. Il suo piano però fallì grazie al fatto che, ignara, lo svelò proprio a Ino. Temisto infatti non l’aveva mai vista, ne aveva solo sentito parlare e, quando la conobbe, la credette una schiava di guerra, non già la moglie di Atamante. Quest’ultimo infatti, credutala morta, la stava tenendo nascosta in seguito al ritrovamento.

La donna cercò la complicità di Ino e le confidò appunto la sua strategia, la quale prevedeva che la presunta serva vestisse con tuniche nere Learco e Melicerte, mentre ai propri figli facesse indossare vesti bianche. Lo scopo era uccidere i due fanciulli senza possibilità di sbagliarsi nel riconoscimento.

Naturalmente Ino non vestì i propri figli di nero, ma non perse nemmeno l’occasione per vendicarsi, e così scambiò gli abiti infilando le tuniche funeste a Sfincio e Orcomeno. Temisto, sicura del suo bersaglio, sferrò i colpi mortali senza indugiare. La sorpresa fu tragica: aveva ucciso i propri figli.

Il dolore insostenibile mise fine ai suoi giorni e la donna, senza attendere, si tolse la vita.

Il vento, dopo avere avvolto la sua preda in un turbine di folle gelosia, dissolse così questa sua prole.

Ma anche la figlia di Cadmo e Armonia un giorno ebbe lo stesso delirante pensiero di Temisto. Secondo il mitografo Apollodoro, la prima moglie di Atamante fu Nefele e Ino la seconda. Nonostante quest’ultima non avesse subìto il tradimento, la nuova consorte non si sentiva al sicuro; percepiva l’ombra di Nefele che, così come fanno le nuvole, oscurava quel sole che avrebbe dovuto splendere indisturbato sull’amore che la legava ad Atamante.

Di nuovo l’ossessione si riversò sui figli dell’avversaria e Ino preparò un inganno i cui effetti si sarebbero manifestati trascorso un tempo ben preciso.

Avvicinandosi il periodo della semina, fece abbrustolire tutte le sementi in modo che i contadini imbottissero la terra di semi sterili. Il mancato raccolto avrebbe portato la città alla fame, e la rovina in poco tempo avrebbe messo la parola fine al popolo su cui governava Atamante. Proprio qui la sua vendetta si sarebbe realizzata: come era usanza in situazioni del genere, Ino sapeva che il re avrebbe inviato un messaggero al potentissimo santuario di Delfi per interrogare Apollo su cosa dovesse fare per salvare la città. L’astuta donna allora avrebbe corrotto il corriere affinché riferisse ad Atamante un falso responso: doveva dire al re che la carestia sarebbe terminata soltanto se avesse sacrificato a Zeus il suo figlio maschio, Frisso.

Le cose andarono esattamente così e Ino ebbe la soddisfazione di vedere Frisso incamminarsi verso l’altare dove si sarebbe sacrificato per i propri cittadini. Ma, come successe a Temisto, anche il piano di Ino era destinato a fallire; il messaggero che aveva mentito non riuscì resistere all’orribile visione e, prima che il ragazzo venisse ammazzato, confidò al re l’inganno. Atamante stentò a credere a un simile affronto, e lo sdegno fu così grande che ordinò a Frisso di togliere lui stesso la vita alla traditrice; non solo: che ne uccidesse anche il figlio Melicerte.

Ma, come il vento arriva inaspettato e sollevando una nuvola di polvere blocca la vista e porta con sé ciò che ha nascosto, così Dioniso, il dio ebbro, apparve improvvisamente e rapì Ino, alla quale era legato da affetto materno; egli infatti, frutto dell’unione di Zeus con la mortale Semele e privato della madre prima della nascita, fu affidato dal padre proprio a Ino e Atamante. Cosa questa che non gradì Era, la consorte ufficiale di Zeus che, da quel momento, ebbe in odio Atamante e tutta la sua stirpe. La dea si vendicò infatti dell’oltraggio rendendo pazzo il re che aveva allevato Dioniso, e Atamante, incosciente, assassinò uno dei suoi figli: Learco.

Allo stesso modo di Temisto, Ino non sopportò il dolore e, prima che Melicerte fosse ucciso da Frisso, lo prese con sé trascinandolo nel suo disperato gesto di togliersi la vita. Ino si gettò in mare da un alto dirupo e, grazie ad un nuovo intervento di Dioniso, si trasformò in una divinità, Leucotea che in greco significa la dea bianca (leukos = bianco e thea = dea).

Il vento come se giocasse a calciare delle foglie accartocciate per poi sbarazzarsene indifferente, dissolse così quest’altra sua prole.

Dei sei fanciulli di Atamante ne erano rimasti in vita solo due: Frisso ed Elle.

A questo punto, il mito si sdoppia e di quello che accadde vengono date due versioni.

Igino, il mitografo che abbiamo seguito finora, ci racconta che Dioniso si impossessò dei due fratelli facendo perdere loro il senno e smarrendoli nei boschi. Egli era il dio della vite, dalla cui coltivazione si traeva il vino capace di sciogliere la mente e inibire la ragione. I suoi seguaci erano i satiri e le mènadi che, in preda al delirio e girovagando per i monti, si abbandonavano a rituali sfrenati in onore del dio.

In Apollodoro invece, Frisso sta effettivamente per essere sacrificato poiché manca la variante del messaggero che svela la verità ad Atamante.

In entrambe le versioni comunque, entra in gioco Nefele, la madre dei due fanciulli, che li trae in salvo – dalla follia nel primo caso e dalla morte nel secondo – e lo fa servendosi della stessa risorsa, che ora finalmente andiamo a conoscere.

Lasciamo allora per un attimo i nostri protagonisti e andiamo indietro nel tempo ad incontrare l’ariete dal vello d’oro. Igino è l’unico dei mitografi che ci narra la sua nascita e merita dunque ascoltare direttamente le sue parole.

Teofane, figlia di Bisante, era una fanciulla bellissima. Dato che molti pretendenti la chiedevano al padre, Nettuno la prese e la trasportò sull’isola di Crumissa. Quando i pretendenti seppero che si trovava lì, allestirono una nave e si diressero verso Crumissa. Per sviarli, Nettuno trasformò Teofane in una bellissima pecora, se stesso in ariete e i cittadini di Crumissa in gregge. I pretendenti sbarcarono e, non trovando alcun uomo, iniziarono a macellare le pecore per cibarsene. Quando Nettuno vide che gli uomini da lui trasformati in pecore venivano massacrati, mutò in lupi i pretendenti; egli stesso poi, in forma di ariete, giacque con Teofane. Da quell’amplesso nacque l’ariete dal vello d’oro che trasportò Frisso in Colchide…

(Igino, Favole, 188)

Proprio così. La risorsa di cui si servì Nefele per mettere in salvo i propri figli fu l’ariete, figlio del dio degli abissi marini e di una principessa il cui nome significa “manifestazione della divinità” (theos = dio, phanein = apparire).

Secondo la versione di Igino, in cui i due fratelli erano una sorta di fauni privi di ogni vena razionale, la madre accorse in loro aiuto portando con sé l’ariete dal vello d’oro e, messili in groppa, ordinò di dirigersi da Eeta, figlio del Sole e re della lontanissima Colchide, una terra dell’Asia affacciata sul Mar Nero e coronata dall’imponente catena del Caucaso.

Nel racconto di Apollodoro invece Nefele avvolse Frisso nella candida densità propria delle nuvole e lo sottrasse così in extremis al rito sacrificale cui si stava sottoponendo. Anche in questo contesto, la madre adagiò lui e la sorella sull’ariete affinché li trasportasse il più lontano possibile dalla Beozia, nella Colchide appunto, uno dei paesi più lontani allora conosciuti.

Di nuovo l’elemento etereo fa la sua comparsa perché il vento sarà l’accompagnatore invisibile del lungo viaggio di Frisso ed Elle. Il tragitto infatti non avvenne per terra come ci si aspetterebbe, bensì in volo: l’ariete era speciale, oltre all’oro del suo manto, possedeva il dono di poter volare.

Tuttavia soltanto Frisso vide la città di Eeta; mentre l’ariete sorvolava il mare sorreggendo i due ragazzi, Elle perse probabilmente la presa per un attimo e precipitò… Quel tratto di mare da allora ebbe il suo nome: Ellesponto, ossia “il mare di Elle” (mare in greco si dice pontos).

E così il vento che per l’elevata velocità si riversava immenso sul volto, fra i capelli, nei polmoni e nelle orecchie dei fratelli, accompagnò Elle in caduta libera verso una dimora liquida, profonda, eterna.

(…) l'Ariete,

(…) solcando i mari di cristallo li riverberò dell'oro del vello

e Frisso privato della sorella per volere del destino,

trasportò sul suo dorso alle rive del Fasi e alla Colchide.

(Manilio, Astronomica, IV, 514-517)

Finalmente atterrato in Colchide, Frisso eseguì quanto Nefele gli aveva ingiunto: nel bosco sacro ad Ares, sacrificò l’ariete, lo spogliò del suo manto unico e portò quest’ultimo nel tempio del dio della guerra, dove un drago sarebbe stato il suo custode. Per sempre? No, fino al giorno in cui un uomo di nome Giasone, insieme a cinquanta eroi greci, non approdò in Colchide dalla lontana Tessaglia e se ne appropriò. Ma questa è un’altra storia…

Il mitografo Igino infine ci dice che Nefele per onorare l’ariete, ne pose l’immagine in cielo: solo quella dell’ariete però, perché la sua pelle lucente doveva rimanere nel tempio di Ares, motivo per cui la costellazione non è brillante.

Il vento, dopo aver dissolto tanta sua prole, soffiò dunque lontano quell’ultimo figlio di nome Frisso, rovesciando così le sorti funeste.

Perché ho raccontato questa storia nei minimi dettagli, anche considerando le vicissitudini estranee all’ariete? Perché per comprendere appieno il significato che l’animale rivestì fin dai tempi più antichi, occorre fare un discorso più ampio, non limitato alla sua singola azione. La sua presenza infatti si inserisce in un contesto molto singolare; innanzitutto è un contesto familiare, e poi è un contesto dominato dalla distruzione, dalla violenza, dalla tragedia: vi è una famiglia i cui membri sono preda degli istinti più efferati, vi sono delitti dal sapore perverso della faida e suicidi a sorpresa da parte di madri disposte ad uccidere la prole altrui ma incapaci di immaginare un’atrocità del genere rivolta alla propria.

E, oggetto comune a tutte queste storie di follia, sono appunto le vittime: sempre e comunque i figli.

Uno dei temi dominanti del mito è difatti il sacrificio del figlio: assassinato o immolato, è colui che pone fine all’odio – sia provato, come nel caso delle due madri, che scatenato, come nel caso della carestia abbattutasi sulla città di Atamante. E la fine dell’odio avviene in un caso attraverso l’adempimento della vendetta, nell’altro attraverso l’espiazione che un sacrificio comporta.

E, fra tutti i sacrifici, quello del figlio è, senza bisogno di spiegazioni, il più forte: è il sacrificio assoluto. Di questo sacrificio è piena la storia remota dell’umanità, sia in ambito pagano che non.

Nel mondo greco, solo per citare qualche esempio, ricordiamo Ifigenia, immolata dal padre Agamennone per consentire agli eserciti greci di poter partire alla volta di Troia; Persefone, la figlia della dea delle messi Demetra, condannata dal padre Zeus a divenire la sovrana degli inferi per compiacere al desiderio di Ade; i figli di Medea, la moglie di Giasone la quale, abbandonata dal marito per un’altra donna, si vendicò uccidendo i due fanciulli avuti da lui. E l’elenco sarebbe ancora lungo.

In contesto biblico invece, sappiamo di Isacco sul punto di essere sacrificato a Dio dal padre Abramo, e via via fino a culminare col sacrificio del figlio stesso del Creatore, attraverso la crocifissione di Cristo.

Ebbene, il figlio innocente che paga con la vita le colpe di altri o l’indulgenza divina è stato allegorizzato nell’antichità proprio con l’ariete che, secoli dopo con la venuta di Cristo, ritroviamo sottoforma di agnello.

Nella vicenda di Isacco per esempio, quando Dio ferma la mano di Abramo sul punto di tagliare la gola al figlio, gli fa apparire in un cespuglio poco distante un ariete affinché assolva all’immolazione al posto di Isacco. L’animale diviene così veicolo di salvezza, di redenzione.

E in una sceneggiatura metaforica analoga a quella biblica, accade la stessa cosa nel mito greco dell’ariete dal vello d’oro.

In questo quadro sciagurato e luttuoso, tutto sembrerebbe possibile fuorché un messaggio di salvezza. E invece il vero colpo di scena sta proprio in questa possibilità, che alla fine si realizza. Per accorgersene però bisogna saperla riconoscere in alcuni episodi che accadono lungo tutta la vicenda.

Innanzitutto la trasformazione di Ino in dea è simbolo del passaggio dalla condizione di mortale a quella di immortale attraverso la morte. Non casuale inoltre è il mezzo in cui tale trasformazione avviene: l’acqua. Ino diventa dea nel momento in cui passa dall’elemento aria all’elemento acqua che è per definizione l’elemento di purificazione, di generazione e rigenerazione.

E sempre restando in tema di acqua, la morte di Elle non ha affatto una connotazione negativa come si sarebbe portati a pensare. Il contatto con l’acqua da parte della bambina è in questo caso metafora del passaggio all’età adulta, si inserisce cioè in un contesto di iniziazione; il cielo consegnerà al mare una bambina che quest’ultimo trasformerà in donna.

Dioniso poi sopraggiunge come salvatore, sia quando rapisce Ino per proteggerla dal colpo mortale di Frisso, sia instillando nei fratelli il seme di quella follia di cui lui è esponente massimo; si tratta però di una pazzia salvifica perché così facendo, li sottrae alla morte cui, almeno Frisso, era sicuramente destinato.

Ed infine ecco entrare in scena l’ariete d’oro, il quale interviene esclusivamente per salvare; il suo ruolo è chiaro, così chiaro da far pensare che la salvezza fosse la sua unica funzione e missione. L’ariete era dunque la forma arcaica pagana del futuro salvatore cristiano. Era l’animale della salvezza che i cristiani avrebbero identificato con l’agnello, un cambio di soggetti che è evidentemente solo apparente. E’ indubbia un’origine comune al significato dei due animali, dei quali l’agnello altro non è che il figlio dell’ariete.

Ed il parallelismo del mito greco con la tradizione ebraico-cristiana non finisce qui, perché si completa con la morte dell’animale: Frisso sacrificherà ad Ares l’ariete esattamente come Abramo lo sacrificherà a Dio, ed infine Dio stesso sacrificherà il suo unico figlio al quale si è rivolto chiamandolo agnello.

fig.19 fig.19 |

fig.20 fig.20 |

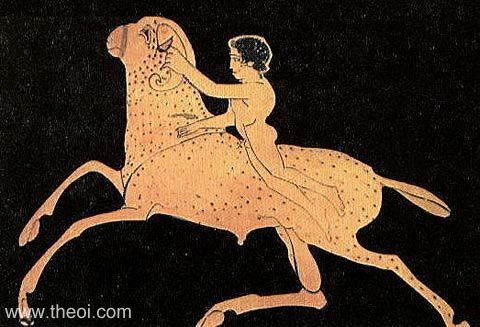

Il mito di Frisso ed Elle si ritrova raffigurato principalmente sulla ceramica greca.

Al IV secolo a.C. (circa 350-340 a.C.) appartiene il vaso a figure rosse di tipo nestoris proveniente dall’antica Lucania (Fig. 19) e la cui interpretazione della scena è duplice: potremmo trovarci o in Beozia nel momento in cui Frisso sta per essere sacrificato, oppure già in Colchide quando ad essere immolato è l’ariete. Nel primo caso, a sinistra vediamo Atamante vicino all’altare in attesa del figlio, il quale sta per essere salvato dall’ariete che lo accompagna. Dietro di lui Elle e una guardia del re.

Nel secondo caso – a mio avviso il più probabile – Frisso sta avvicinando l’ariete all’altare dove li attende il re Eeta. La ragazza alle spalle di Frisso sarebbe Calciope, la figlia del re dei Colchi che quest’ultimo diede in moglie a Frisso. A seguire, sempre una guardia del re.

Il vaso si trova in America presso gli Harvard University Art Museums di Cambridge nel Massachusetts ed è stato attribuito al Pittore di Choephoroi.

Al Museo Nazionale di Atene invece è conservato un bel vaso che raffigura l’ariete dal vello d’oro mentre vola verso la Colchide trasportando Frisso (Fig. 20). Elle è evidentemente già caduta in mare, mentre il fratello si sostiene aggrappandosi alle corna e al manto dorato dell’animale.

Anche questo vaso, tecnicamente chiamato pelike, è a figure rosse. Proviene dall’Attica ed è di un secolo più antico del precedente (circa 450-400 a.C.).

Del pittore che lo ha dipinto non si è trovata altra ceramica, pertanto lo si conosce come il Pittore di Frisso.

Ilaria Sganzerla

Immagini:

Fig. 16: http://www.metmuseum.org/toah/ho/09/euwf/hod_24.45.1.htm

Fig. 17: http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/DianaOrionSeiter.html

Fig. 15,18: dall’Uranographia di Hevelius

Fig. 19: http://www.theoi.com/Gallery/M29.1.html

Fig. 20: http://www.theoi.com/Gallery/M29.2.html

Bibliografia:

Károly Kerényi, Gli dei e gli eroi della Grecia, il Saggiatore (2002)

Omero, Iliade, Einaudi (1989)

Omero, Odissea, Einaudi (1989)

Manilio, Il Poema degli Astri, vol. I, Mondadori (1996)

Apollodoro, I Miti Greci, Mondadori (1996)

Hygino Caio Giulio, Fabulario delle Stelle, Sellerio (1996)

Igino, Miti, Adelphi (2000)

Virgilio, Eneide, Einaudi (2005)

Manilio, Il Poema degli Astri, Volume II, Libri III-V, Ed. Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori, 2001

Le Garzantine Simboli, Ed. Garzanti, 2004

|