|

Tutto ebbe inizio in Etiopia, in un tempo leggendario in cui gli abitanti erano bianchi di pelle ed i loro sovrani erano Merope e Climene. Un giorno accadde che il dio Febo Apollo, durante la sua quotidiana traversata del cielo da est a ovest per dare la luce alla Terra, si imbatté nella straordinaria bellezza della regina Climene. Improvvisamente si accorse che di lei non poteva fare a meno e desiderò amarla. Anche la donna rimase rapita al cospetto del dio il cui nome, Febo, significa “lo splendente” e che tale era non solo in virtù del Sole che trasportava sul famoso carro, ma anche perché era il dio della poesia, della musica, il dio nel cui aspetto e nelle cui inclinazioni incarnava il sublime. Fu così che Apollo e la regina etiope si amarono e dal loro amore nacquero le Eliadi, cioè le figlie di Elio – nome greco del Sole – e Fetonte.

Fetonte aveva come amico un altro figlio divino, Epafo, nato dall’unione della dea Iside con Giove, e fu proprio una battuta del coetaneo la scintilla che avrebbe scatenato l’imminente putiferio. Epafo infatti tacciò Fetonte di ingenuità e presunzione per la sua ostentazione di essere il figlio di un dio, che non aveva in realtà mai visto e che per di più sosteneva essere il magnifico Apollo.

“Sciocco, tu credi a tutto quello che ti dice tua madre, e vai tronfio di un padre immaginario”. (Ovidio, Metamorfosi, I, 753-754)

Queste le parole di Epafo. Chiunque, a proposito di un tema così importante e delicato quale quello delle origini personali, non tollererebbe mai un simile affronto e desidererebbe dimostrare a tutti con qualsiasi mezzo la propria identità. Così infatti intese fare Fetonte. Corse dalla madre e in preda a rabbia mista a disperazione, la supplicò di dargli un segno affinché avesse la certezza matematica di essere figlio di un dio.

Climene – non si sa se spinta più dalle preghiere del figlio o dall’ira per essere stata messa sotto accusa – levò al cielo tutte e due le braccia e guardando diritto verso il Sole esclamò: “Per questo fulgore splendido di raggi balenanti, che ci vede e ci ode, io ti giuro, o figlio, che tu sei nato da questo Sole che ti sta di fronte, da questo Sole che regola la vita sulla terra. Se quel che dico è menzogna, mai più egli mi consenta di guardarlo e sia questo per i miei occhi l’ultimo giorno. Del resto, non ti ci vorrà molto a trovare la casa di tuo padre. Il luogo dove dimora, e da dove sorge, è vicino alla nostra regione. Se così ti aggrada, vai, e informati da lui direttamente”.(Ovidio, Metamorfosi, I, 765-775)

Fetonte non indugiò e, con il cuore ansioso per l’imminente incontro col padre ancora sconosciuto, si mise in viaggio verso Oriente fino a che, oltrepassata l’India, giunse finalmente alle porte della colossale e altissima residenza di Apollo, un palazzo interamente rivestito d’oro, rame e avorio. Fetonte venne condotto al cospetto del dio ma non poté avvicinarsi più di quel tanto per via della luce accecante che il padre sprigionava. Ecco come si presentò la scena a Fetonte:

Il Sole sedeva, avvolto in un manto purpureo, su un trono scintillante di fulgidi smeraldi. A destra e a sinistra stavano il Giorno e il Mese e l’Anno, e i Secoli, e le Ore disposte a uguale distanza l’una dall’altra; stava la Primavera incoronata di fiori, stava l’Estate, nuda, che portava ghirlande e spighe, e stava l’Autunno imbrattato di uva calpestata, e l’Inverno ghiaccio, con i capelli irrigiditi. (Ovidio, Metamorfosi, II, 23-30)

Apollo era fiero di essere il padre di Fetonte, egli era il simbolo dell’amore che lo univa a Climene, e non gli avrebbe negato nulla pur di tranquillizzare il figlio in merito alla sua discendenza. Il ragazzo aveva un solo desiderio: essere lui per un giorno a dare la luce agli uomini guidando il carro del Sole. Tutto Apollo si sarebbe aspettato fuorché una richiesta del genere, tanto inequivocabile quanto sconsiderata. Che fare? Accontentare il figlio per far fede alla promessa fattagli o rifiutarsi in nome della saggezza che la lunga esperienza gli conferiva? Più volte tentò Febo di dissuadere il figlio, illustrandogli quanto la traversata fosse in realtà una quotidiana impresa che lui, soltanto lui, poteva portare a compimento, e comunque non senza fatica; lui soltanto lui, nemmeno Giove il re degli dèi avrebbe saputo farlo. Mantenere la giusta traiettoria era un compito delicatissimo: la furia dei quattro cavalli che trainavano il cocchio richiedeva una mano forte e salda che li sapesse domare; vi erano poi alcune costellazioni minacciose come il Toro, il Leone e il Granchio che bisognava saper “prendere” per non scatenarne l’ira; ed era importantissimo approdare ad Occidente dopo aver eseguito tutto secondo le regole quando il giorno volgeva al termine, perché sia alla terra che al cielo occorreva dare il giusto calore. In una parola, non ci si poteva permettere di sbagliare. Ma gli avvertimenti furono tutti inutili. Fetonte non ne voleva sapere, e più Febo tentava di persuaderlo, più il ragazzo dubitava di avere discendenza divina. Finché Apollo davanti a quegli occhi per la seconda volta lucidi di rabbia e amarezza, si arrese e, pur con grande preoccupazione, assecondò il figlio. Era nel frattempo giunta l’ora di sorgere…

Allora il padre spalmò un sacro medicamento sul volto del figlio, perché tollerasse le vampe voraci, gli pose sulla chioma i raggi, e di nuovo emettendo sospiri d’ansia dal petto, presagendo sventura, disse: “Se puoi seguire almeno questi consigli di tuo padre, evita, ragazzo mio, di spronare, e serviti piuttosto delle briglie. Già tendono a correre di suo: il difficile è frenare la loro foga. E cerca di non tagliare direttamente le cinque zone del cielo. C’è una pista che si snoda obliquamente, con una gran curvatura, e resta compresa entro tre sole zone senza toccare né il polo australe, né l’Orsa dalla parte dell’Aquilone. Passa di lì; vedrai chiaramente le tracce delle ruote. E perché il cielo e la terra ricevano pari e giusto calore, non spingere in basso il cocchio e non lo lanciare troppo in alto nel cielo. Spostandoti troppo verso l’alto, bruceresti le dimore celesti; verso il basso, la terra. A mezza altezza andrai sicurissimo. E bada che le ruote non pieghino troppo a destra, verso il Serpente contorto, o non ti conducano troppo a sinistra, giù verso l’Altare. Tieniti fra l’uno e l’altro. Per il resto mi affido alla Fortuna, che ti aiuti e pensi a te, spero, meglio di quanto sappia fare tu stesso. Mentre parlo, la Notte umida ha toccato la meta segnata sulle coste di ponente. Non ci è permesso indugiare, tocca a noi: l’Aurora, scacciate le tenebre, risplende”. (Ovidio, Metamorfosi, II, 122-144)

Di tutte i suggerimenti paterni, nemmeno uno fece in tempo ad essere seguito. Non appena i cancelli si aprirono infatti, i cavalli si lanciarono all’impazzata come ogni giorno nel cielo immenso, e subito si accorsero che l’auriga non era quello che conoscevano: il suo peso era leggero e le briglie non avevano la tensione e gli strappi a cui erano abituati. In un attimo il carro sobbalzò e sbandò. Fetonte era in preda al panico e non sapeva come tenere i cavalli.

Allora per la prima volta i raggi scaldarono la gelida Orsa, la quale cercò, invano, d’immergersi nel mare ad essa vietato; ed il Serpente, che si trova vicino al polo glaciale e che prima era intorpidito dal freddo e non faceva paura a nessuno, si riscaldò e a quel bollore fu preso da una furia mai vista. Raccontano che anche tu disturbato fuggisti, Boote, benché fossi lento e impacciato dal carro tuo. Quando poi l’infelice Fetonte si volse a guardare dall’alto del cielo la terra che si stendeva in basso, lontana, lontanissima, impallidì, e un improvviso sgomento gli fece tremare le ginocchia, e in mezzo a tutta quella luce un velo di tenebra gli calò sugli occhi.(Ovidio, Metamorfosi, II, 171-181)

Fetonte si pentì di ciò che aveva desiderato e si maledisse per la sua sconsideratezza, ma ormai era troppo tardi. I cavalli lo trascinavano in una folle corsa nel fuoco senza avere la minima idea di dove stessero andando. E così si avventurarono prima troppo in alto fino a cozzare contro le stelle più lontane, poi troppo in basso, troppo vicino alla Terra che diviene tutt’a un tratto una trappola incandescente.

I punti più alti della terra cominciano a prendere fuoco, il suolo perde gli umori, si secca e si fende, i pascoli si sbiancano, alle piante si bruciano le fronde, e la messe inaridita fa da esca al flagello che la divora. Ma questo è niente. Ecco che grandi città van distrutte con le loro mura e gli incendi riducono in cenere intere regioni con le loro popolazioni. (…) E così Fetonte vede la terra accesa da tutte le parti, e non resiste più a tutto quel calore (…). (Ovidio, Metamorfosi, II, 210-228)

Quella traversata maledetta avrebbe cambiato per sempre i connotati della madre terra, dando a determinati tratti le sembianze che conosciamo oggi. Per esempio,

Dicono che fu allora che il popolo degli Etiopi, per l’affluire del sangue a fior di pelle, divenne di colore nero; fu allora che la Libia, evaporati tutti gli umori, divenne un deserto (…). Il Nilo fugge atterrito ai margini del mondo e nasconde il capo, che non si è più riusciti a trovare; le sue sette foci restano asciutte, polverose: sette letti senz’acqua. (Ovidio, Metamorfosi, II, 235-256)

Lo sconvolgimento poi non fu soltanto della geografia terrestre, ma anche della gerarchia cosmica che quel giorno fu del tutto sovvertita: per la prima volta infatti la luce del Sole giunse là dove era proibito illuminare, nelle profondità del Tartaro, il regno dei morti custodito dai sovrani Ade e Proserpina.

Superfluo raccontare ciò che accadde al mare e ai suoi pesci; l’acqua non abitava quasi più la terra e tutte le sue forme di vita, dalle piante agli uomini, stavano scomparendo per sempre, inghiottiti dal fuoco o dal suo calore. Ma questo non poteva permetterlo la madre terra! E così, in uno sforzo al limite delle energie, implorò Giove affinché mettesse fine a quella maledizione.

Allora il padre onnipotente, chiamati a testimoni gli dèi (compreso il Sole che aveva prestato il carro) che tutto sarebbe perito di morte crudele se non interveniva, salì in cima alla rocca da cui suole far calare sulla terra i banchi di nubi, da cui fa rimbombare i tuoni e vibra e scaglia le folgori. (…). Tuonò, e librato un fulmine all’altezza dell’orecchio destro, lo lanciò contro il cocchiere sbalzandolo via dal carro e dalla vita e arrestando l’incendio con una spietata fiammata. (…). Fetonte, con la fiamma che divora i capelli rosseggianti, precipita su se stesso e lascia per aria una lunga scia, come a volte una stella può sembrare che cada, anche se non cade, giù dal cielo sereno. Finisce lontano dalla patria, in un’altra parte del mondo, nel grandissimo Po, che gli deterge il viso fumante. (Ovidio, Metamorfosi, II, 304-324)

Questa fu la fine di Fetonte che volle guidare il carro del Sole.

Ma la storia in verità non finisce qui. Nonostante ciò che era successo infatti, nessuno odiò mai quel ragazzo. Anzi, sia il padre, che la madre, che le sorelle e le ninfe chiamate Naiadi lo piansero a lungo ai bordi dell’Eridano. Ed in quella circostanza accadde che le rive del Po si orlarono dei caratteristici pioppi che da allora lo accompagnano nel suo lungo tragitto. Esse erano spoglie ma poi, mentre le sorelle si battevano il petto in un pianto ininterrotto, i loro corpi si trasformarono in alberi, dapprima i piedi e poi su fino ai capelli, che divennero verdi fronde. Alle Eliadi rimase solo la bocca per chiamare la madre e annunciarle l’inatteso prodigio; finché la corteccia non le privò per sempre anche della parola, e allora dal legno fuoriuscirono lacrime di una sostanza nuova: l’ambra, che al calore del sole si indurì e cadendo nel fiume, venne trasportata dalla corrente. E le metamorfosi contagiarono anche un caro amico di Fetonte che, come le Eliadi, stava piangendo in riva al Po l’audace figlio del Sole. Si chiamava Cicno e tutt’a un tratto vide il suo corpo e trasformarsi in quello di un uccello, un uccello mai esistito fino a quel momento: il cigno.

Di fronte ad una favola tanto coinvolgente, l’arte non poteva mancare l’appuntamento. Ed infatti, la storia di Fetonte è stata celebrata da moltissimi artisti che, oltre ad avere una sostanziosa risorsa per manifestare il loro genio, ne approfittarono per esprimere attraverso l’arte, a cosa conduce la superbia umana quando pretende di misurarsi con la potenza divina. Oppure, un’altra interpretazione è quella della rovina a cui va incontro il giovane sprezzante che disdegna i consigli di chi è più vecchio e ha più esperienza di lui, in questo caso il padre Apollo.

Fra i tanti dipinti, ho scelto cinque capolavori di maestri di grosso calibro come Nicolas Poussin, Peter Paul Rubens, Guido Reni, Johann Liss e Michelangelo.

|

Dei cinque artisti, il francese Poussin è l’unico che non ha rappresentato il mito nel suo tragico momento culminante, ossia quando Fetonte viene folgorato e cade nell’Eridano. Il pittore ha voluto invece raffigurarlo quando chiede al padre di poter guidare il carro. Il suo dipinto (Fig. 4) ricalca in molta parte i versi di Ovidio: il ragazzo è inginocchiato davanti al Sole, il quale è seduto sul suo trono d’oro raffigurato sottoforma di fascia zodiacale, come si nota dai segni incisi. Attorno a lui sono chiaramente riconoscibili le stagioni: alla sua destra “stava la Primavera incoronata di fiori”, alla sinistra di Fetonte invece “stava l’Estate, nuda, che portava ghirlande e spighe”, addormentato ai piedi di Apollo ecco “l’Autunno imbrattato di uva calpestata”, e per finire, infreddolito e tremante, alle spalle di Fetonte siede “l’Inverno ghiaccio, con i capelli irrigiditi”. Avanza alato verso il Sole suonando il flauto di Pan, Euro, il vento che nasce a Oriente. Fetonte invece sta chiedendo il carro – visibile solo in parte – come si comprende dal braccio sinistro con cui lo indica, mentre il padre, attraverso l’eloquente gesticolazione, tenta di dissuaderlo spiegandogli la pericolosità della richiesta. Sullo sfondo a sinistra si riconosce Teti che, nel racconto di Ovidio, è colei che apre i cancelli quando Apollo deve partire. Una delle Ore è invece incaricata di aggiogare i cavalli, dei quali se ne vede uno.

Questo capolavoro di Nicolas Poussin dalle dimensioni imponenti di 122x153 cm risale al 1635 circa ed è visitabile a Berlino allo Staatliche Museen. |

fig.4 fig.4

|

fig.5 fig.5 |

La scena si carica di violenza ed ogni punto di riferimento viene scardinato nell’apocalittica rappresentazione di un altro grande della pittura, il fiammingo Peter Paul Rubens (Fig. 5). Il quadro si trova a Washington nella National Gallery Of Art ed è stato composto negli anni 1604/1605 per poi essere probabilmente rielaborato negli anni 1606/1608. Qui Fetonte non è il solo protagonista del dipinto ma, in preda al panico, vi sono coinvolte anche le Ore e le Stagioni, le prime raffigurate con ali di farfalla. I cavalli sono in balìa della furia più totale, mentre Fetonte, colpito a morte dal fulmine di Zeus, è sbalzato dal carro e inizia la sua lunga caduta nell’aria rovente. Tutto è fuori controllo, salvo il fulmine del padre degli dèi che, come una potente e salvifica luce, interviene a ripristinare l’ordine cosmico.

Sul soffitto della Sala d’Onore di Palazzo Zani a Bologna, si può ammirare la caduta di Fetonte dipinta dal pittore bolognese Guido Reni nel 1599 circa (Fig. 6). Il famoso artista quando dipinse l’affresco, non era ancora così celebre come sarebbe diventato in seguito. Aveva solo ventiquattro anni, ma vantava collaborazioni importanti con la famiglia Carracci e con l’architetto Ambrosini, entrambi nomi di rilievo nel capoluogo emiliano del XVI secolo, e la nobile famiglia Zani proprietaria di questo bel palazzo, gli commissionò l’opera del Fetonte. Ecco allora che guardando il soffitto della sala, il ragazzo sta precipitando verso l’osservatore mentre i bianchi cavalli si dividono come per aprirgli la strada verticale. |

|

Lo sfondo è un cielo ferito dalla folgore di Zeus e dalle fiamme incautamente sperperate, che abbracciano Fetonte morente. In basso a sinistra si vede invece un pezzo di una ruota del carro ed il cielo azzurro là dove Fetonte l’ha risparmiato.

Avvicinandoci di più invece alla figura dell’Eridano, abbiamo un paio di soggetti in cui l’artista ha ritratto anche il fiume.

Uno è il dipinto di Johann Liss, risalente all’inizio del XVII secolo e custodito alla Royal University di Londra (Fig. 7). Qui la scena racchiude tutti i particolari presenti nel racconto di Ovidio: “Fetonte, con la fiamma che divora i capelli rosseggianti, precipita su se stesso e lascia per aria una lunga scia”. A terra osservano spaventate e pronte a cercare riparo, le Naiadi d’Occidente, le ninfe che abitavano il fiume, visibile insieme al suo corso tortuoso e ancora privo dei pioppi che di lì a poco l’avrebbero incorniciato.

Sdraiato a destra il vecchio che si vede è proprio Eridano che, come è consuetudine della mitologia, viene antropomorfizzato.

Per finire, c’è una bellissima bozza del grande Michelangelo, che, come in molte altre occasioni, disegnò per l’amico Tommaso Cavalieri (Fig. 8). Si tratta come ho detto di una bozza, in quanto Michelangelo prima di finirlo voleva sapere dal Cavalieri se era di suo gradimento fatto così o se doveva rappresentare la scena in altro modo. Questo è il contenuto delle righe scritte alla base del foglio.

Il disegno è estremamente chiaro e suggestivo: partendo dall’alto, vediamo Zeus in groppa alla sua aquila che scaglia il fulmine letale sul giovane Fetonte, il quale è violentemente |

fig.6 fig.6 |

disarcionato e inizia a precipitare a testa in giù verso il suolo. Anche i quattro cavalli di Apollo subiscono il contraccolpo del fendente di Giove e seguono Fetonte nella sua caduta. A terra invece sono raffigurate le sue sorelle, le Eliadi, còlte nell’attimo in cui si stanno trasformando in pioppi: la corteccia fascia impietosa le loro gambe, le dita divengono lunghi rami e la metamorfosi le blocca in posizioni innaturali e sofferenti. In piedi a destra sta invece l’amico Cicno nei suoi ultimi istanti da essere umano; mentre sdraiato a sinistra e unico esente da eventi traumatici, osserva impassibile la scena Eridano, riconoscibile dalla brocca d’acqua che tiene nella mano destra. I fiumi infatti, quando vengono personificati, sono sempre raffigurati con in mano una brocca da cui esce l’acqua, attributo inconfondibile per l’identificazione. “La caduta di Fetonte” di Michelangelo risale al 1533 ed è visitabile al British Museum di Londra.

fig.7 |

fig.8 |

Triangolo

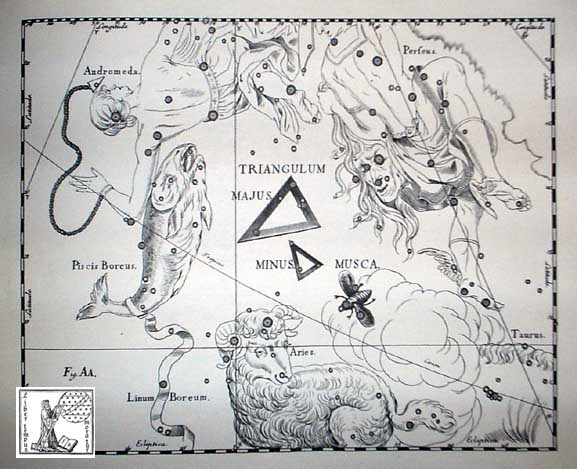

fig.9 fig.9 |

Non v’è dubbio che aprendo la finestra al freddo cielo del nord, esso desti la nostra ammirazione esibendo un manto fulgidamente ricamato dei personaggi di una storia famosa come quella di Perseo e Andromeda: i due amanti dominano vittoriosi il soffitto di stelle insieme ad altri personaggi del mito quali Cefeo, Cassiopea e Pegaso. Poco distante poi veglia l’Ariete che, spogliato del suo pelame d’oro, racconta della lunga avventura degli Argonauti diretti verso la Colchide alla sua ricerca. In un contesto mitologico tanto illustre, di certo le tre timide stelle del Triangolo faticano a catturare gli sguardi dei contemplatori del cielo. Nel loro apparente anonimato paiono quasi volersi stringere vicine e giustificare così le ridotte dimensioni della costellazione che formano.

La densa zona mitica è ben rappresentata dalla tavola che l’astronomo polacco Johannes Hevelius ha dedicato al Triangolo trecento anni fa or sono (Fig. 9 ). In essa sono raffigurate anche due delle cosiddette “costellazioni scomparse”, ossia quelle costellazioni escluse dalle 88 designate ufficialmente nel 1922 dall’Unione Astronomica. Si tratta del Triangolo Minore e della Mosca Boreale. Come si vede, Andromeda, Perseo e l’Ariete chiudono tutt’attorno il Triangolo insieme a uno dei due pesci dell’omonima costellazione, anch’essa non privilegiata dinanzi alle prime citate. Eppure anche le poche fiaccole notturne del Triangolo, che Hevelius ha disegnato sottoforma di squadra, hanno qualcosa da rivelare; talvolta sono simboli che attraverso di esse acquistano la forza della luce, talaltra affiora il profilo di |

terre che hanno visto nascere civiltà alle quali dobbiamo la nostra cultura e l’incanto delle loro opere eterne.

Triangolo in greco si dice “deltotón” e delta è proprio la lettera dell’alfabeto greco rappresentata col segno triangolare. Si tratta di una lettera prestigiosa perché è l’iniziale di Zeus, il supremo signore del pantheon ellenico, che in greco è “Diòs” (Διός), il “divino”, da cui noi abbiamo evidentemente tratto la parola “Dio”. Se il cielo fosse un puledro e le costellazioni la sua pezzatura, il Triangolo sarebbe il marchio del padrone. Zeus infatti era il sovrano proprio di quella parte del cosmo, e le tre stelle ricordano i regni in cui esso fu diviso quando gli uomini ancora non erano stati creati: cielo, oceano, inferi. Poseidone, il dio di uno dei tre mondi, racconta attraverso il canto di Omero di quando suo fratello Zeus, detronizzato il padre Crono, vinti i Titani e i Giganti ribelli, stabilì l’ordine dell’universo, trasformandolo da Caos in Cosmo:

|

Tre sono i figli di Crono che Rea generò, Zeus, io, e terzo l'Ade signore degli inferi. E tutto in tre fu diviso, ciascuno ebbe una parte: a me toccò di vivere sempre nel mare canuto, quando tirammo le sorti, l'Ade ebbe l'ombra nebbiosa, e Zeus si prese il cielo fra le nuvole e l'etere; comune a tutti la Terra e l'alto Olimpo rimane.(Omero, Iliade, XV, 187-193) |

E leggendo la testimonianza del mitografo greco Apollodoro, si scopre che l’attribuzione dei tre regni era in realtà già stata designata prima del sorteggio di Zeus. Il mito vuole infatti che per sconfiggere i Titani, i Ciclopi, altre creature primordiali figlie di Gea (la Terra) e di Ouranós (il Cielo), dessero armi dal significato non casuale a Zeus, Poseidone e Ade, rispettivamente gli dèi latini Giove, Nettuno e Plutone:

Allora i Ciclopi danno a Zeus il tuono, il lampo e il fulmine, a Plutone l'elmo, a Poseidone il tridente. (Apollodoro, Biblioteca, I, 2, 7)

Tuono, lampo e fulmine sono naturalmente forze del cielo, mentre l’elmo per la sua caratteristica di coprire il volto rendendolo invisibile, allude agli inferi, immaginati sottoterra e introvabili finché si è in vita; infine il tridente è l’arpione usato nella pesca, arma quindi legata al mondo marino.

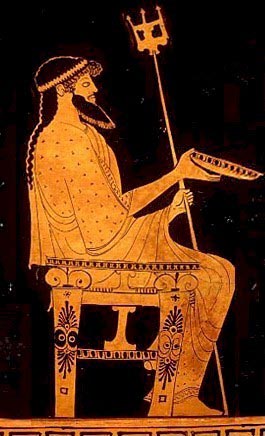

fig.10 fig.10 |

Un’immagine di Zeus nel pieno della sua potenza è quella realizzata dal pittore e architetto Giulio Romano vissuto nella prima metà del XVI secolo (Fig. 10 ). Sul soffitto della Sala dei Giganti di Palazzo Te a Mantova, il nuovo sovrano dell’universo è in procinto di scagliare uno dei suoi fiammeggianti fulmini sui Giganti insorti contro gli dèi. Stando all’interno della stanza si rimane impressionati dal fermento delle figure gigantesche affrescate a tutta parete, ognuna delle quali a sua volta si fa scenario di distruzione con colonne che si spezzano e muri che crollano (Fig. 11 ).

Di Ade invece possiamo vedere l’elmo nella scultura del Perseo di Benvenuto Cellini vissuto nella seconda metà del XVI secolo (Fig. 12 ). La statua si trova nella Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria a Firenze. Sul retro dell’elmo indossato da Perseo, emerge un volto: è quello dello stesso Cellini che si è voluto identificare con Ade. Attraverso questo particolare, lo scultore suggerisce che non si tratta di un elmo qualsiasi, bensì di quello speciale del signore degli inferi, che aveva la proprietà di rendere invisibili e che le ninfe donarono che a Perseo per sconfiggere la Gorgone Medusa. |

fig.11 |

fig.12 |

fig.13 |

Infine, Poseidone è ben raffigurato col suo tridente su un calice attico a figure rosse risalente agli inizi del V secolo a.C. e attribuito al pittore Aegisthus (Fig. 13 ). Il dio siede ieratico sul trono pronto per essere servito dalla dea Iris; ella gli verserà del vino nella cosiddetta kylix, l’apposita coppa bassa e ampia usata per questa bevanda. Il vaso è custodito negli Stati Uniti, alla Yale University Art Gallery di New Haven nel Connecticut.

Ma il Triangolo secondo altre interpretazioni è una terra: quella egiziana alla foce del Nilo, ovvero il Delta del Nilo, come immagina il poeta romano Manilio, mentre passa in rassegna le costellazioni:

|

Dopo di lui [Perseo] segue nella serie, insistendo su di un lato diseguale, giacché per tre faci accostate si distingue sui due eguali, il segno triangolare del Delta, chiamato per l'assomigliargli. (Manilio, Astronomica, I, 351-354) |

fig.14

E infine in queste tre stelle altri hanno scorto l’inconfondibile sagoma della Sicilia, il cui nome originario non a caso era Trinacria, dal greco “treis” = “tre” e “àkra” = “promontori”. La Sicilia era infatti l’isola dai tre promontori: Capo Peloro a nord-est vicino a Messina, Capo Boéo o Lilibeo a ovest vicino a Marsala e Capo Passero o Capo Spartivento a sud-est vicino a Siracusa (Fig. 14). A questo punto possiamo ben concludere che la piccola costellazione del Triangolo, di primo acchito un’intrusa in mezzo a celebrità come Andromeda, Perseo e l’Ariete, occupa invece un meritato posto d’onore: occorre forse soltanto propagandarla un po’ di più.

|