| |

Balena

|

fig.7 fig.7 |

Situata a contatto con l’emisfero australe, la Balena è lontana dai protagonisti ai quali la sua esistenza è legata. Questi giacciono senza più paura nel cielo circumpolare, quello che ruota attorno alla stella polare e non tramonta mai. Sono Perseo, Andromeda, Cefeo e Cassiopea, tutti mutati in stelle eterne, silenziosi abitanti della volta celeste. Il mito di cui è protagonista la Balena è naturalmente quello di Perseo e Andromeda, presente nel cielo in cinque costellazioni. La storia è densa e avremo modo di conoscere le numerose vicissitudini dei suoi personaggi man mano che ci accosteremo ad ognuna di queste costellazioni.

Parliamo dunque della Balena e notiamo subito, guardandola nella raffigurazione settecentesca dell’astronomo Johannes Hevelius, che del grosso mammifero a noi noto, non v’è proprio nulla (Fig. 7), nemmeno la coda che pur essendo di un pesce, non è quella della balena. Esso ci appare come un orribile intreccio fra un pesce, un leone, un avvoltoio, un cavallo ed un serpente. L’occhio non si distingue al primo sguardo, ma è come se volesse confondersi con gli astri, emergendo all’improvviso come una disgustosa stella di carne. E’ in questo momento credo, che si avverte con chiarezza la pericolosità di questa creatura e se ne assapora la malvagia crudeltà; si osservino gli spaventosi denti uncinati

e radi che mette in mostra,

denti |

|

che ritroviamo uguali sottoforma di artigli nelle zampe, queste ultime generatesi contortamente da ginocchi e gambe di cavallo. Infine una lingua triforcuta e lunga è pronta ad avvelenare letalmente la sua vittima per portarla poi tra le fauci: non una balena è questa dunque, ma un autentico mostro! Ed infatti, il nome originario della costellazione è Cetus, il quale a sua volta deriva dal greco Ketos che significa mostro marino.

La creazione di esseri fantastici tramite l’assembramento di parti di vari animali, piuttosto tipico nella mitologia, era un modo per simbolizzare i valori o le potenzialità che incarnava l’essere in questione. Dunque una creatura dal corpo multiforme come Ceto era una creatura che aveva la forza di un leone, era un’annunciatrice di morte come lo sono gli avvoltoi, possedeva la rapidità del cavallo e l’infernalità del serpente. Naturalmente la parte di pesce indicava invece che si trattava di un essere marino. Il raccapricciante cetaceo deve la sua notorietà alla vicenda di Andromeda, la figlia del re d’Etiopia Cefeo e della regina Cassiopea. Andromeda avrebbe dovuto pagare con la vita un affronto che la madre fece alle Nereidi, le cinquanta divinità marine che abitavano i fondali del Mediterraneo. Cassiopea infatti si vantò di avere vinto una gara di bellezza che intraprese con loro, e questo le costò una punizione quasi senza precedenti: Poseidone inviò nella terra africana, prima un’inondazione che devastò la bella Etiopia e poi un terribile mostro marino. Il mare naturalmente non sarebbe più stato navigabile finché vi si aggirava la tremenda creatura, e questo significava non poter attingere ad una risorsa fondamentale per la sopravvivenza di un popolo costiero: senza il mare non vi poteva essere né pesca, né commercio. Ben presto quella gente avrebbe conosciuto la propria fine se Cefeo non fosse venuto a sapere da un oracolo che la punizione sarebbe cessata soltanto sacrificando al mostro la sua unica figlia: Andromeda. Un padre avrebbe fatto qualsiasi cosa… ma mai immolare la propria figlia. E tuttavia Cefeo era anche un re e come tale non poteva gettare nella distruzione completa la sua terra ed il suo popolo. Con tutta l’angoscia che poteva avere nel cuore, accettò e portò la bella e delicata Andromeda in riva al mare. La incatenò ad uno scoglio affinché la paura non la costringesse a fuggire e tutti rimasero in attesa che il mostro apparisse per divorarla fra le sue fauci. Ma nel destino di Andromeda non era ancora prevista la morte. Per lei era riservata la salvezza e questa aveva un nome: Perseo. Perseo sarebbe stato il futuro fondatore della città di Micene ed era figlio di Zeus e della principessa di Argo, Danae. Egli stava facendo ritorno da eroe all’isola di Serifo dopo avere ucciso Medusa, una delle tre Gorgoni, creature figlie proprio di quel mostro marino che doveva giustiziare Andromeda.

Perseo viaggiava sempre volando, grazie ai sandali alati dono di Hermes – Mercurio per i romani –, e mentre sorvolava quel lembo di costa, vide la sconosciuta ragazza legata saldamente alla roccia marina. Ne vide le lacrime, il corpo percosso dai flutti, ne vide la bellezza. Era una bellezza che superava l’umana immaginazione, talmente unica che andava custodita e difesa ad ogni costo; ma soprattutto era una bellezza a cui egli non avrebbe potuto rinunciare. Non furono che pochi istanti quelli che occorsero per incendiare il cuore al ragazzo; un impulso folle e impaziente di salvarla si impossessò di lui e, voltatosi verso gli unici spettatori della scena, riconobbe in essi i genitori della ragazza.

Il poeta romano Manilio ha dedicato nel suo V libro degli Astronomica, quarantuno versi al salvataggio di Andromeda da parte di Perseo, descrivendo dettagliatamente il combattimento fra l’eroe ed il mostro. Lascio alla sua poesia il proseguimento di questa storia che termina con la consacrazione alla volta celeste di quell’essere gigantesco che i posteri avrebbero conosciuto sotto il nome di costellazione della Balena.

[Perseo] Affretta l'aerea corsa e i genitori in lacrime rianima con la promessa di salvarla, e pattuite le nozze ritorna alla costa. Già rigonfio l'abisso aveva preso a sollevarsi e in lunga schiera rifuggivano i flutti la spinta di una massa mostruosa. Emerge il capo dell'essere che fendeva i marosi e fiotti rigurgita, tutto con le zanne fa strepitare onde, e risucchi di mare mulinano nelle sue fauci; affiorano volute gigantesche di spire smisurate e il dorso cancella la distesa dell'acqua. Grida d'ogni lato la prole di Nettuno e perfino ne teme l'alta ripa scoscesa l'assalto. Sventurata adolescente, benché sotto l'ala di così grande campione, quale allora s'era fatto il tuo volto: l'abbandonò in un soffio il respiro! Come restarono prive di tutto il sangue le membra, quando vedevi dal cavo dello scoglio l'inesorabile fine e appressartisi a nuoto il giustiziere e sospingere le onde, tu, preda miserella del mare! Addosso gli vola con un frullo d'ali Perseo e sospeso in cielo contro il nemico appunta il ferro macchiato del sangue della Gorgone, e glielo infigge. Il mostro gli s'erge contro e distolta la fronte dai gorghi, la drizza e, in su sostenendosi con le attorte spire, guizza e con tutto il suo corpo si slancia in alto. Ma quanto gli s'alza contro, con scatti ripetuti dagli abissi, altrettanto arretra volando e l'illude nell'aria senza confini Perseo e sferza il muso del cetaceo scatenato. Pur esso non s'arrende all'eroe, ma smania mordendo l'aria, e a vuoto sbattono i denti senza potere offendere; sbuffa anche zampilli verso il cielo e sommerge il volante avversario con getti sanguigni e spruzza fino agli astri l'oceano. Osservava il combattimento la fanciulla, causa del combattimento, e già dimentica di sé trepidò per quel suo campione sospirando e più con l'animo che col corpo è sospesa. S'affondò alfine la belva con le membra trafittericolma di mare, e di nuovo risalì sul filo delle onde e ne coprì la vasta distesa con il suo corpo gigantesco, anche allora paurosa da non reggerne la vista la fanciulla. Bagna nel terso bagliore Perseo il proprio corpo e più maestoso dalle acque trasvola verso l'alta scogliera e scioglie dai legami la giovinetta riversa sulla rupe, a lui promessa col pegno della battaglia, dal marito dotata sua prossima sposa. Egli fece dono ad Andromeda del cielo e consacrò alle stelle la mercede di tanto eroica guerra, per cui cadde della stessa Gorgone un portento non minore ne rese liberi i mari. (Manilio, Astronomica, V, 577-618) |

Com’è facile aspettarsi, l’arte non ha mancato l’appuntamento con una storia d’amore e d’eroismo quale è quella che ha legato i due amanti Perseo e Andromeda. E’ soprattutto la pittura che alza il sipario sulla giovane coppia e davvero numerosi sono i quadri dedicati al salvataggio della principessa d’Etiopia da parte dell’eroe argivo.

|

fig.8 fig.8

|

fig.9 |

|

Un dipinto che lascia pochissimo spazio allo sfondo perché dominato dalle tre figure di Perseo, Andromeda e Ceto, è quello di Pietro Mazzucchelli, detto il Morazzone (Fig. 8). Perseo si scaglia con tutta la sua energia sul mostro, che qui è rappresentato con sembianze molto simili a quelle di una balena. Al posto dell’iconografia tradizionale che lo raffigura con i sandali alati, nel quadro del pittore di fine ‘600 le ali appartengono ad un cavallo bianco che Perseo cavalca e doma con infallibile destrezza: si tratta di Pegaso, il cavallo alato nato dal collo reciso di Medusa. Gli sguardi dei due amanti portano l’occhio dello spettatore sulla creatura affamata di carne, che però non potrà saziare le sue viscere spietate.

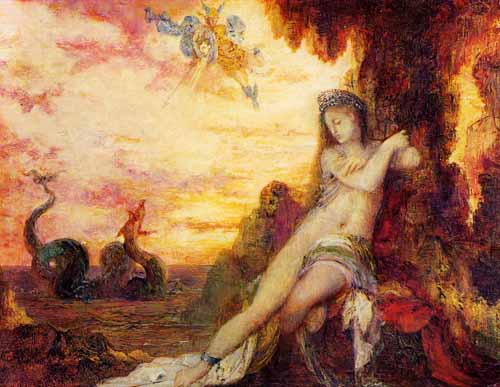

Analogo a questo dipinto per la scelta di rappresentare Perseo in groppa a Pegaso, è il quadro di Gustave Moreau (Fig. 9). Qui la scena è più morbida per via dei colori simili da cui prendono forma le figure dei due amanti e che, con la loro chiarezza, contribuiscono a dare luminosità al quadro, penalizzando però il contrasto dei suoi vari elementi. Nitida si staglia Andromeda in posizione centrale che, sfinita si abbandona al suo salvatore che sopraggiunge cavalcando Pegaso. Di Perseo è messo in evidenza lo scudo recante l’effige della testa mozzata di Medusa. Nell’interpretazione di Moreau, sarà proprio quest’ultima l’arma che ucciderà Ceto. Lo sguardo della Gorgone infatti aveva il micidiale potere di pietrificare all’istante chiunque lo incrociasse, anche dopo la sua uccisione per mano di Perseo.

Si comprende che saranno proprio quegli occhi esiziali e al tempo stesso terrorizzati, a vincere la creatura marina, dalla direzione verso cui puntano: essi mirano dritti dritti agli occhi della belva che immediatamente resta pietrificata in uno schema che ricorda quello degli incantatori di serpenti. Nel quadro oltretutto, il mostro ha le sembianze di un gigantesco serpente. Sempre dal binomio Medusa-Ceto, deduciamo infine qual è il momento preciso della vicenda che Moreau ha dipinto; per quanto osservato prima, si tratta senz’altro di quello immediatamente successivo alla sconfitta del mostro, il momento in cui Andromeda può finalmente arrendersi e abbandonarsi a Perseo.

E sempre con Moreau concludiamo questa breve rassegna artistica, mostrando un altro dipinto di grande impatto, il quale allarga la scena su un campo visivo molto più vasto (Fig. 10). Colpiscono senz’altro subito le insolite tonalità utilizzate per rappresentare il paesaggio: tutto avviene in un cielo dominato da tinte gialle e rosse che conferiscono un senso di calore più simile a quello di fiamme apocalittiche che non a gradevoli raggi di sole. Il mare è naturalmente lo specchio di questo cielo ed appare chiazzato di rosso come fosse un presagio di sangue. Perseo è un piccolo guerriero sospeso nell’aria che, di nuovo, rivolge il suo scudo con l’immagine di Medusa verso Ceto, il quale è appoggiato sull’acqua come fosse un veliero. Questa volta non c’è Pegaso ad affiancare l’eroe, ma egli si libra nell’aria grazie ai calzari alati, dono del messaggero degli dèi. Il combattimento, pur occupando la parte centrale del quadro, si svolge lontano da Andromeda, che l’artista ha dipinto invece in primo piano in un lato della tela. La ragazza giace incoronata e incatenata alla roccia sacrificale, una scelta questa di grande valore simbolico: potere e schiavitù si trovano sullo stesso piano e chi avrà la meglio tra la corona e le catene, verrà stabilito dai due combattenti che si stanno affrontando alle spalle di una principessa bellissima, i cui occhi socchiusi appaiono tanto delicati quanto enigmatici; forse Andromeda ha perso i sensi in preda al terrore o forse, pur senza guardare, è presente e l’imperturbabilità del suo viso è quella di chi sa che, comunque andrà, c’è una cosa che non potrà mai essere uccisa: la nobiltà d’animo. |

fig.10 fig.10

Pesci

fig.11 fig.11 |

Con i Pesci si chiude il ciclo dei miti zodiacali e, come spesso capita lungo la volta celeste, un filo invisibile si snoda fra le costellazioni legando fra loro quelle che condividono la stessa leggenda.

E’ il caso dei Pesci (Fig. 11), la cui storia è legata a quella del Capricorno. Quest’ultimo era Pan, il dio dei boschi che viveva in Arcadia, il quale con uno stratagemma mise in salvo gli dèi olimpici dagli attacchi di Tifeo, una abnorme creatura terrigena che scagliava massi incandescenti contro le sedi celesti. Era impossibile per gli dèi stessi trattenersi nelle loro dimore e, incredibile a pensarsi, furono presi da così grande terrore che abbandonarono l’Olimpo e fuggirono lontano, in terre sicure, dove il mostro brutale non potesse trovarli mai.

Secondo alcuni, gli dèi si rifugiarono in Egitto lungo le sponde del Nilo, mentre secondo altri si fermarono in Siria nei pressi del fiume Eufrate. Altri ancora invece narrano che viaggiarono fino alla remota Mesopotamia, più precisamente a Babilonia. In ogni caso, gli immortali greci si recarono in paesi tanto lontani geograficamente quanto culturalmente; l’Egitto, la Siria, Babilonia, sono infatti tutti luoghi di stampo orientale e |

| capiremo fra poco perché. Ciò che accadde è che, ovunque essi siano stati, Tifeo li raggiunse, e a quel punto il dio Pan suggerì a tutti gli dèi di trasformarsi in animali perché solo l’inganno avrebbe potuto salvarli.

Fu così che Apollo si trasformò in un corvo, la sorella Artemide in un gatto, Era in una bianca giovenca, Dioniso in un capro, Hermes in un ibis, mentre Afrodite – la Venere dei romani –, si gettò insieme al figlio Eros nel fiume, ed entrambi si tramutarono in pesci. Sono proprio loro quelli che vediamo brillare nel blu del cielo notturno autunnale.

Il poeta latino Manilio che ha collocato la vicenda in Mesopotamia, ci tramanda così la trasformazione:

|

E' in pesce invero che si trasformò Citerea, quando scampò immergendosi nelle onde di Babilonia a Tifone dalle zampe di rettile che aveva alate le spalle, e tra le squame di pesce insinuò il fuoco della sua passione. (Manilio, Astronomica, IV, 579-582) |

Citerea è uno degli appellativi di Venere, in quanto l’isola di Citera fu la prima che la dea toccò durante la sua “gestazione” marina prima di approdare a Cipro, l’isola che ne vide la nascita vera e propria dalle onde del mare. La Siria invece fa da sfondo all’evento in quanto ci tramanda il mitografo romano Hygino, il quale aggiunge che in seguito alla trasformazione di Afrodite ed Eros in pesci,

… i Siriani che vivono in quei paraggi, hanno rinunciato a mangiare i pesci e si guardano bene dal pescarli per non dare in circostanze simili, l’impressione di voler attaccare i rifugi degli dèi o, addirittura, di impossessarsene. (Hygino, Poeticon Astronomicon)

A proposito dei luoghi in cui è stato ambientato il mito, abbiamo detto che si tratta sempre di terre orientali. La scelta geografica va ricercata nella giustificazione che si diedero i Greci quando vennero in contatto con la religione egiziana e con quelle dei paesi asiatici. Tradizionalmente infatti le antiche divinità orientali erano zoomorfe, ossia presentavano tratti animali al posto di parti umane. Il caso più conosciuto è sicuramente quello degli dèi egizi con le loro teste animali su corpo d’uomo. Questa raffigurazione costituì un’autentica novità per i Greci, abituati invece ad antropomorfizzare tutta quanta la natura. Fu attraverso il mito che essi se ne dettero una ragione ed immaginarono che quegli strani dèi altri non fossero che i loro, i quali si erano trasformati in animali per sfuggire alle persecuzioni di Tifeo. |

fig.1AA fig.1AA |

Una fanciulla di stirpe reale con le catene finalmente spezzate, apre le braccia al cielo come per offrirsi alla libertà dell’eternità (Fig. 1AA). E’ Andromeda, principessa d’Etiopia, vittima innocente dell’ira delle Nereidi, cinquanta ninfe delle acque del Mediterraneo rinomate per la loro straordinaria bellezza; esse si scagliarono sulla giovane per punire l’arroganza della madre Cassiopea e sulla volta celeste Andromeda guarderà per sempre sua madre, quasi volesse indicare a chi dalla Terra le volge lo sguardo, fra quali stelle cercare l’inizio della sua storia. Una storia che gli antichi Greci hanno voluto scrivere senza lesinare sullo spazio a disposizione; ben cinque costellazioni infatti hanno dedicato al mito della principessa incatenata, ognuna delle quali indossa le vesti di uno dei protagonisti: nella “calotta polare” della sfera celeste, c’è il padre, Cefeo, presente tutto l’anno sopra di noi; a est di Andromeda c’è Perseo, il suo salvatore al quale ella darà una discendenza numerosissima e valorosa – Ercole per esempio era suo nipote; a sud c’è la Balena, il mostro che, vedremo, avrebbe dovuto ucciderla; e c’è, come abbiamo anticipato, Cassiopea, costellazione circumpolare, riferimento per tanti nell’orientamento sulla cupola del cielo grazie al suo splendore e alla semplicità morfologica.

E proprio a causa dello splendore della madre, Andromeda dovette scontare una colpa che non aveva. |

|

Cosa fece mai dunque Cassiopea di tanto grave da dover sacrificare l’unica figlia per placare l’ira divina? Ebbene, ella contemplò la propria bellezza. A ragion veduta del resto: se furono scelte cinque grosse stelle a evocare la regina d’Etiopia nel cielo, non fu certo per caso. Cassiopea era bella e lo sapeva. Anzi era così consapevole della sua bellezza che volle sfidare le Nereidi in una gara! Ma poteva un essere umano, inferiore per la sua condizione mortale, osare competere con gli dèi? Probabilmente sì, ma solo per dimostrare l’assurdità della sua ambizione e la sua stupidità davanti agli uomini e alle divinità nel momento dell’inevitabile sconfitta. Il fatto fu che invece Cassiopea vinse… Le fonti del mito non ci dicono chi fu a proclamare vincitrice la regina, ma forse questo è un dettaglio di poca importanza. Ciò che conta è l’oltraggio arrecato, e un indicibile sdegno deve essere affiorato sulle gote fresche delle ninfe del mare vedendosi superate da una donna di stirpe mortale. Poseidone stesso non sopportò l’affronto. Il tutto poi sfociò nel sacrilegio vero quando Cassiopea non mostrò alcuna modestia – nemmeno falsa – per la vittoria riportata, bensì prese a vantarsi della splendida sua figura e dell’eccezionalità della sua vittoria. Questo il dio del mare non poteva permetterlo, il rispetto è la prima cosa che gli dèi esigono dagli umani.

Ecco allora che improvvisamente le acque si agitarono, diventarono sempre più minacciose fino a quando il mare si sollevò, come se fino ad allora fosse stato disteso addormentato; si erse ad altezza impressionante per poi riversarsi fragorosamente sulla costa etiope. La terra venne inabissata in pochi attimi, la disperazione e la morte completarono l’opera. Poco tempo dopo il paese di Cefeo era ancora in ginocchio che Poseidone, non soddisfatto, mandò nei suoi fondali un mostro dalle fauci enormi e sgraziate a terrorizzare pescatori e commercianti. L’Etiopia era decimata, affamata, ridotta a un cumulo di macerie inzuppate d’acqua. Cefeo era distrutto quanto la sua terra e l’unica idea che gli venne in mente fu di recarsi in Egitto, al tempio di Ammone dove il dio aveva un oracolo. Quest’ultimo gli rivelò che l’ira divina si sarebbe placata soltanto tramite un sacrificio. Ma non uno dei soliti; gli dèi esigevano un sacrificio umano: che Andromeda fosse data in pasto al mostro. Che fare? Cefeo non sapeva più se provava una disperazione più grande per il suo paese o per la sua unica figlia. Tornato nella sua terra, rivide la devastazione in cui giaceva, più drammatica di come la ricordava. “Un re ha la responsabilità del suo popolo, un padre dei suoi figli. – Pensò. – E se tutti possono essere padri, non tutti possono essere re. Io sono re. Per il mio popolo dunque e per gli dèi, sia sacrificata la mia prediletta… Andromeda”. E come ebbe pronunciato il nome della ragazza, un pianto incontrollato si impadronì di lui.

Alle prime luci dell’alba, i sovrani si incamminarono verso la spiaggia. Erano due figure improvvisamente piccole, affaticate, che nulla avevano dell’imponenza reale. Andromeda li precedeva, i capelli sciolti erano onde nel vento, fedele compagno del mare, il viso teso in un’espressione di contegno conservava comunque la delicatezza che gli era propria, le mani incatenate.

|

Questi erano i suoi sponsali; placata la pubblica sventura con la sua propria, fra le lacrime la vittima si adorna al sacrificio e si drappeggia di veli non preparati con questo augurio, e d’una adolescente viva senza funerale si snoda il funebre corteo. Ma come si fu giunti alla riva della nemica marea le sono allargate le morbide braccia sopra la dura scogliera; le serrarono i piedi alle rocce, legami caddero a ricoprirla, e la fanciulla destinata alla morte fu sospesa a questa croce verginale. Le resta pur nel supplizio la verecondia dei tratti; perfino la sofferenza le dona; reclinando il collo di neve con grazia si prende attenta cura del suo atteggiamento. Le scivolarono dagli omeri le pieghe acconciate, e lungo le braccia sfuggì la veste e larga sulla schiena le si posò la massa dei capelli. Attorno per tre volte strepitò di ali il volo degli alcioni, ed essi piansero la tua sorte con un canto di compassione e ombra ti fecero con l’intreccio delle penne. Al contemplarti trattenne l’oceano le proprie ondate e cessò di cospargerne i dirupi che gli erano avvezzi, e la Nereide sollevò il volto dalla limpida superficie e pietosa delle tue pene le onde stesse inumidì di stille. Perfino l’aria, ristorandone con alito lieve le membra sospese, fece echeggiare in tono di pianto i lembi della scogliera. (Manilio, Astronomica, V, 546-567)

|

Ma il destino di Andromeda non era la morte: dal cielo infatti stava per arrivare la salvezza. Un giovane di nome Perseo, nato dall’amore segreto di Zeus con la principessa greca Danae, tornava a Serifo, una delle isole Cicladi dove era stato allevato dal re Polidette. Era reduce da un’impresa il cui solo pensiero faceva rabbrividire anche un cuore impavido: per riscattare la madre divenuta sposa e schiava dal patrigno, Perseo aveva promesso di uccidere la Gorgone Medusa, creatura di un mondo oltre l’oceano, i cui capelli erano un groviglio di serpenti febbrili e il cui sguardo trasformava in pietra chi lo incrociasse. Perseo tornava da vincitore e custodiva in una sacca la testa mozzata di Medusa, i cui occhi spalancati, conservavano il potere fatale. Perseo arrivava dal cielo perché indossava i sandali di Ermes, il messaggero degli dèi, i cui calzari erano alati affinché fosse rapido negli spostamenti. Scaldato dai raggi del sole di giorno o accompagnato dalle stelle di notte, l’eroe si trovò a sorvolare anche la costa etiope. E nonostante l’acqua gli si fosse sempre mostrata nemica, adorava il mare, tanto che ogni volta che lo sentiva sotto di sé, gli piaceva volare più basso per gustarne il profumo. Specialmente all’alba quando ogni elemento è nel massimo del suo vigore dopo il riposo notturno, egli sfrecciava sulla distesa azzurra dai riflessi dorati per respirarla in tutta la sua pienezza. Col sorriso sulle labbra, Perseo si stava riempiendo i polmoni di quell’ebbrezza quando inaspettatamente scorse una figura femminile staccarsi dalla parete di un’imponente roccia.

|

E come vide la fanciulla pendere a picco sullo scoglio, impietrò quale non l’aveva irrigidito con la sua faccia la nemica, a mala pena trattenne le spoglia nel pugno, e il vincitore di Medusa fu in Andromeda vinto. Geloso già si sente delle rocce e beate chiama le catene che ne avviluppano il corpo; e poi che da lei stessa apprese le cagioni di quella punizione, decide di entrarle nel letto nuziale facendo guerra al mare, venisse una seconda Gorgone, non atterrito dalla sua ira. (Manilio, Astronomica, V, 569-576)

|

Perseo, si avventò sulla belva con l’animo incendiato dal furore e, dopo una battaglia tormentata, lo finì colpendolo con l’ennesimo colpo di spada e mostrandogli la Gorgone.

|

E quello morì e insieme restò irrigidito nella maggior parte del corpo, la parte che vide Medusa. Lui, allora, sciolse le catene della vergine e, porgendole la mano, la sostenne mentre in punta di piedi scendeva dalla roccia che era scivolosa; ed ora la fa sua sposa in casa di Cefeo e la condurrà ad Argo: sicché, invece della morte, s’è ritrovata un matrimonio, e non il primo che capita. (Luciano, Dialoghi marini, Tritone e Nereidi)

|

Proprio così: prima di salvare Andromeda infatti, Perseo chiese a Cefeo e Cassiopea di poterla sposare. Questa era la condizione che imponeva per salvare la vita alla principessa. I sovrani erano ben lieti di dare il loro benestare, a qualsiasi cosa erano disposti pur di riavere la figlia viva. E l’ebbero.

|

Grida di gioia e applausi riempiono la spiaggia e le case degli dèi in cielo. Cassiopea e Cefeo, il padre, esultanti, lo salutano come genero, lo chiamano soccorritore e salvatore della famiglia. Liberata dalle catene, avanza la vergine, ragione e premio di quella fatica.(Ovidio, Metamorfosi, IV, 735-739)

|

E finalmente venne il giorno delle nozze; il palazzo di Cefeo era uno zampillio di voci in festa, le mura erano rivestite di drappi colorati, ovunque fiori, fiori dai petali ora accesi ora delicati, traboccavano da vasi preziosi inebriando l’aria delle loro fragranze.

|

Perseo innalza a tre dèi altrettanti altari di zolle: quello a sinistra a Mercurio, quello a destra a te, Minerva; l’altare al centro è per Giove. Sacrifica una vacca alla vergine bellicosa, un vitello al dio dai piedi alati, un toro a te, massima divinità. E subito si prende Andromeda, premio di così grande impresa, rinunciando alla dote. Imeneo e Amore, in prima fila, agitano le fiaccole; si alimentano fuochi con aromi a profusione, e ghirlande pendono dai cornicioni, e dappertutto risuonano lire e flauti e canti, segni giulivi di felicità. (Ovidio, Metamorfosi, IV, 753-762)

|

Mentre a palazzo si faceva festa per Andromeda, nelle profondità del mare, il dio Tritone riferiva alle Nereidi che il mostro inviato da Poseidone era stato ucciso, prima di sbranare la ragazza. Le ninfe del mare erano incredule e si fecero raccontare la storia. Seppero allora di Perseo, di come aveva vinto Medusa e di come aveva salvato Andromeda, evitando così la punizione a Cassiopea. Ifianassa e Doride, due Nereidi, commentarono così la vicenda:

|

Ifianassa: A me l’accaduto non dispiace per niente. Che torto ci ha fatto la fanciulla se sua madre era piena di superbia e pretendeva d’essere più bella? Doride: Ma così si sarebbe addolorata per la figlia, lei che era sua madre. Ifianassa: Non stiamo più a rivangare quelle cose, Doride, se una donna barbara ha cianciato ben al di là del giusto. E’ abbastanza la pena che ci ha pagato, la paura per la figlia. Rallegriamoci dunque per le nozze. (Luciano, Dialoghi marini, Tritone e Nereidi)

|

Andromeda visse sicura accanto a Perseo e quando giunse il momento di lasciare la vita, il suo fedele sposo, il figlio di Zeus, la trasformò in costellazione consegnandola all’eternità.

|

Egli fece dono ad Andromeda del cielo e consacrò alle stelle la mercede di tanto eroica guerra, per cui cadde della stessa Gorgone un portento non minore e ne rese liberi i mari. (Manilio, Astronomica, V, 616-618)

|

|

Com’è facile aspettarsi l’amore fra Perseo e Andromeda, eroicamente conquistato, è stato ampiamente celebrato dal punto di vista artistico. Proponiamo qui quattro opere, rinviando ai miti dedicati alle costellazioni di Perseo e della Balena – il mostro marino – il proseguimento della galleria.

Nel 1869 il pittore inglese Edward Poynter ritrasse Andromeda su una tela attualmente appartenente a una collezione privata e non visibile quindi al pubblico (Fig. 2AA). Si tratta di un dipinto intenso e tormentoso. Pur non comparendo la belva marina, la tensione che ne scaturisce è alta. Andromeda ha le mani legate da una catena a sua volta fissata alla roccia, il vento soffia impetuoso strappandole l’abito e frantumando le onde contro la parete spigolosa. Il movimento reso dalle sapienti pennellate allarga le sensazioni visive alla sfera uditiva e tattile; pare infatti di sentire il sibilo del vento che sferza il corpo indifeso di Andromeda e l’infrangersi spumoso delle onde in un giorno senza sole.

Retrocedendo al 1730, Giovanni Battista Tiepolo preparò uno studio del “Perseo e Andromeda” (Fig. 3AA) in vista di uno dei quattro affreschi commissionatigli per il soffitto della salone principale del Palazzo Archinto di Milano. Il Palazzo purtroppo venne bombardato nel 1943 e con esso fu distrutta anche l’opera del pittore tardo barocco. Fortunatamente però è rimasto il suo dipinto preparatorio custodito oggi presso la Frick Collection di New York. Trattandosi della pittura di un soffitto, il punto di vista è quello dello spettatore che alzando gli occhi, vede Perseo che, in sella a Pegaso il cavallo alato, cavalca un cielo ora terso ora ammantato di nubi aranciate, le quali a loro volta paiono trascinate nel movimento impetuoso del cavaliere. L’eroe stringe a sé Andromeda appena liberata, ben riconoscibile dall’attributo del polso con la catena spezzata.

Più in alto Zeus e Atena troneggiano su nuvole dorate come a voler sublimare la coppia terrena in un “Perseo e Andromeda” divini: Zeus, padre di Perseo, è l’espressione della fierezza insita nel figlio, mentre Atena, dea della sapienza esalta la rettitudine della principessa etiope che, nonostante l’innocenza, non si sottrae al volere degli dèi. |

fig.2AA |

fig.3AA |

Fig.4AA |

Facendo ancora un passo indietro nel tempo, nell’Olanda del 1611, incontriamo Joachim Wtewael, il quale dipinse anch’egli il suo ”Perseo e Andromeda”, opera oggi residente al Louvre (Fig. 4AA). Il quadro si sviluppa su tre livelli di profondità: in primo piano, Andromeda che, proprio per essere in primo piano, si pone fisicamente vicino allo spettatore o, rovesciando il punto di vista, lo spettatore prova l’emozione di trovarsi accanto alla principessa incatenata. Ai suoi piedi, teschi e conchiglie, elementi che si richiamano sia nella sostanza che nel significato: ossa dell’uomo i primi e ossa del mare le seconde, entrambi emblemi della morte non possedendo più la carne che ne caratterizza la vita. Seguendo lo sguardo appassionato di una giovanissima Andromeda che tifa per l’eroe, ci si addentra nel secondo livello di profondità, dove lo spettatore assiste alla battaglia fra Perseo e il mostro marino, qui raffigurato col corpo di drago, gambe di cavallo e zampe da rapace. Il figlio di Zeus, possente e impetuoso, non indossa i sandali alati di Ermes, ma la prerogativa del volo è affidata a Pegaso. Sullo sfondo – terzo livello prospettico – contro un cielo luminoso, presagio di vittoria, si staglia invece il profilo di un villaggio olandese in luogo della patria etiope del mito, tipica scelta artistica per attualizzare la vicenda al contesto geografico e culturale del pittore.

|

|

L’Aquila di stelle che ad ali spiegate vola fra le costellazioni estive, si dice sia l’aquila di Zeus o Zeus stesso quando ne prese le sembianze per rapire Ganimede, conosciuto in cielo come l’Acquario.

I miti che stanno dietro al gruppo di astri capeggiato dalla splendente Altair, sono diversi a seconda di come si interpreta la costellazione: da un lato vi è la storia di Zeus e Ganimede, mentre dall’altro quella di Prometeo, il Titano che amava la stirpe umana.

Non è un caso infatti che l’Aquila si trovi proprio a metà strada fra le costellazioni che evocano i due miti: a oriente è seguita dall’Acquario-Ganimede mentre a occidente è preceduta da Ercole e dalla Freccia, che la sovrasta di pochi gradi, ricordando così la vicenda che la legò a Prometeo.

Dato che la costellazione dell’Acquario porta univocamente con sé il mito di Zeus trasformato in aquila, racconteremo ora dell’aquila che il re dell’Olimpo tramutò in stelle come ringraziamento della fedeltà e dei servigi ricevuti. |

|

|

Si era da poco concluso lo scontro colossale fra gli dèi Olimpii e i Titani, la cosiddetta Titanomachia, la guerra che vide Zeus salire sul trono dell’universo e mettere per sempre la parola fine al regno di Crono e, così facendo, a quella che è ricordata come l’età dell’oro. Lo scettro passò dalla mano dei dodici Titani, la prima generazione di dèi, a quella dei dodici Olimpii, la seconda generazione di dèi, poiché Crono era il padre di Zeus e di altri cinque fra gli dèi adottati ufficialmente dagli antichi Greci.

Fra i primi immortali, figli di Urano e di Gea, vi era Giapeto che si unì all’Oceanina Climene ed ebbe quattro figli: Menezio, Atlante, Epimeteo e Prometeo. Menezio era orgoglioso e tracotante e per questo Zeus lo colpì col fulmine e lo scagliò nell’Erebo, la tenebra del regno dei morti. Atlante invece venne confinato all’estremo occidente, nella terra delle Esperidi che non conosce la luce del sole: suo destino fu sostenere la volta stellata sulle spalle gigantesche. Di Epimeteo invece il nuovo reggente si servì per vendicarsi di Prometeo che lo aveva ingannato. Questi due fratelli portavano nel nome la loro essenza: Pro-meteo significa “vedo prima” mentre Epi-meteo, al contrario, “vedo dopo”. Così Prometeo era colui che prevedeva, che capiva prima, mentre Epimeteo colui che soltanto dopo, quando ormai era tardi per tornare indietro, comprendeva. A loro sono legate le sorti della nostra stirpe, l’umana, nel bene e nel male. Gli uomini dunque. Essi furono una creatura voluta dalla prima generazione di dèi, quella dei Titani, nacquero per loro desiderio e vissero sotto il regno di Crono. Questa prima stirpe fu detta aurea perché i suoi figli non conoscevano affanno, la terra li nutriva spontaneamente; non conoscevano nemmeno la vecchiaia, ma rimanevano giovani e robusti. Dagli dèi si distinguevano solo per l’immortalità che non venne loro concessa; ma la morte era senza dolore, quando si spegnevano non facevano altro che addormentarsi. La terra custodiva i loro corpi, mentre i loro spiriti vi aleggiano sopra come demoni buoni a protezione degli altri viventi.

La stirpe d’oro finì con la sconfitta dei Titani e la seconda generazione di uomini fu creata dai nuovi reggenti, gli Olimpii. Stavolta erano uomini d’argento, meno “pregiati” dunque, creature che vivevano spensierate per i primi cento anni della loro vita, dopodiché divenivano stolti e superbi e soprattutto non onoravano gli immortali. Per questo Zeus li fece morire, concedendo tuttavia ai loro spiriti di sopravvivere, seppure come demoni malvagi. Toccò poi alla terza generazione umana, quella di bronzo, metallo impuro, impasto di rame e stagno. Fu Zeus a volerla e la creò dai frassini. Il frassino: perché mai proprio questo albero? Fu un caso? No, perché le scelte dell’onnipotente non furono mai lasciate al caso, cui una ragione dunque doveva esserci. E infatti Zeus scelse questo legno perché così facendo avrebbe richiamato in causa Urano e Gea, la coppia primordiale che generò i Titani ma anche le ninfe Meliadi, le ninfe dei frassini, poiché frassino in greco si dice meliòs. Con questa generazione Zeus volle provocare la scintilla che avrebbe risvegliato il cuore dei Titani figli di quei Titani che per primi vollero l’esistenza dell’uomo, quell’uomo che quando crearono, amarono, all’infinito, donandogli felicità eterna e morte senza dolore. Ccon la stirpe di bronzo Zeus volle istigare il cuore di Prometeo. Gli uomini della terza generazione erano i Melioi, appunto perché ricavati dai frassini, alberi dalla corteccia dura e incorruttibile, proprietà che nel tessuto umano si tradussero in forza e violenza. Gli uomini della stirpe di bronzo erano smisuratamente vigorosi e brutali. Essi si macchiarono di efferati delitti così che per la prima volta, morirono di propria mano. Anche i loro corpi, al pari delle stirpi precedenti, erano custoditi nel grembo di Gea, ma i loro spiriti scendevano per la prima volta e per sempre nell’Ade dove vivevano sottoforma di ombre infelici.

Dinanzi ai suoi fratelli, Zeus un giorno ci tenne a sottolineare che la causa dei mali dell’uomo non erano gli dèi ma loro stessi per le colpe infami che per primi commisero.

|

Ah quante colpe fanno i mortali agli dèi! Da noi dicon essi che vengono i mali, ma invece per i loro folli delitti contro il dovuto, han dolori. (Omero, Odissea, I, 32-34)

|

Ma i Melioi erano creature care ai Titani, per via della loro discendenza dai frassini e quindi dalle ninfe Meliadi loro sorelle, e infine da Gea. Molte del resto sono le analogie fra gli esseri umani e i primi dèi: i Titani sono dèi sconfitti, non sono mai arrivati alla vetta dell’Olimpo, dunque sono come una sorta di dèi mancati, proprio come gli uomini che dagli dèi si distinguevano perché mortali; i Titani sono temerari e lo stesso si può dire degli esseri umani che nella generazione di bronzo divennero omicidi. E i Titani infine sono sofferenti. Dopo essere stai vinti, furono relegati nell’odioso Tartaro e quelli che invece rimasero sulla terra vennero sottoposti a supplizi dalla durata eterna: Atlante nella terra delle Esperidi, all’estremo occidente, costretto a stare immobile con tutto il peso del cielo su di sé e Prometeo, in Scizia, all’estremo oriente, inchiodato per punizione a una rupe. E per quanto riguarda gli uomini, serve forse raccontare della loro sofferenza?

Per tutti questi motivi, i Titani erano e si sentivano intimamente legati alla razza umana e Prometeo più di ogni altro avvertì questo legame. Egli desiderò ardentemente perfezionare la stirpe di uomini che Zeus aveva creato dopo che quelle d’oro e d’argento si erano estinte. Il Titano approfittò così di una disputa che era sorta fra i mortali e le divinità dell’Olimpo.

|

Quando la loro contesa dirimevano dèi e uomini mortali a Mecone, allora un grande bue, con animo consapevole, [Prometeo] spartì, dopo averlo diviso, volendo ingannare la mente di Zeus; da una parte infatti carni e interiora ricche di grasso pose in una pelle, nascostele nel ventre del bue, dall’altra ossa bianche di bue, per perfido inganno, con arte disposte, nascose nel bianco grasso. E allora a lui disse il padre degli uomini e degli dèi: “O figlio di Giapeto, illustre fra tutti i signori, amico mio caro, con quanta ingiustizia facesti le parti”. Così disse Zeus beffardo che sa eterni consigli, ma a lui rispose Prometeo dai torti pensieri, ridendo sommesso, e non dimenticava le sue ingannevoli arti: “O Zeus nobilissimo, il più grande degli dèi sempre esistenti, di queste scegli quella che il cuore nel petto ti dice”. Così disse meditando inganni, ma Zeus che sa eterni consigli riconobbe l’inganno, né gli sfuggì, e mali meditava dentro il suo cuore per gli uomini mortali e a compierli si preparava. Con ambedue le mani il bianco grasso raccolse; si adirò dentro l’animo e l’ira raggiunse il suo cuore, come vide le ossa bianche del bue frutto del perfido inganno: è da allora che agli immortali la stirpe degli uomini sulla terra brucia ossa bianche sugli altari odorosi. (Esiodo, Teogonia, 535-557)

|

Zeus aveva dunque scelto per gli dèi lo scarto lasciando la parte migliore agli esseri inferiori. Per questo si vendicò sottraendo agli uomini uno dei doni più preziosi: il fuoco. Ma Prometeo amava troppo le creature effimere per lasciarle vivere fra gli stenti. Fu lui all’inizio dell’egemonia di Zeus che li elevò dalla condizione infima in cui si trovavano.

Rapido – s’era allora insediato Zeus sul trono del padre – di volo spartiva i poteri, il proprio a ciascuno dei numi, e pensava a inquadrare, fila per fila, il suo impero. Degli uomini invece – dolente miseria – non volle saperne. Aspirava a dissolverne il ceppo, a fondo, a trapiantarne una fresca semenza. Nessuno provava a resistergli, in questo: io da solo. Io, temerario, io volli salvare i viventi, che non finissero – polvere sfatta – sotterra, da Ade. (Eschilo, Prometeo incatenato, 223-236)

e case di mattoni al posto delle grotte, l’osservazione delle costellazioni per distinguere le stagioni e prepararsi all’inverno, il calcolo, la scrittura, l’arte profetica: tutto questo i viventi lo dovevano a Prometeo.

Anche prima di me guardavano, ed era cieco guardare; udivano suoni, e non era sentire; li vedevi, erano forme di sogni, la vita un esistere lento, un impasto opaco senza disegno. (Eschilo, Prometeo incatenato, 447-450)

Più che mai ora il Titano non poteva abbandonare i suoi figli. Fu così che meditò il secondo inganno a Zeus: il furto del fuoco. Prese un nartece, pianta dallo stelo lungo e cavo adatta a conservare la fiamma grazie al suo midollo tenero, e rubò il quarto elemento a Zeus, signore della folgore, restituendolo agli uomini. Indicibile lo sdegno del dio quando, dalle vette celesti, vide la terra punteggiata qua e là di luci crepitanti attorno alle quali i mortali si scaldavano e arrostivano le carni. Senza attendere un momento di più andò da Prometeo e con dure parole gli gridò la punizione cui sarebbero andati incontro, sia gli esseri umani che lui stesso.

O figliolo di Giapeto, tu che sei il più ingegnoso di tutti, ti rallegri di aver rubato il fuoco e di avere eluso i miei voleri: ma hai preparato grande pena a te stesso e agli uomini che dovranno venire. A loro, qual pena del fuoco, io darò un male del quale tutti si rallegreranno nel cuore, facendo feste allo stesso loro male”. Così parlò, poi rise il Padre degli uomini e degli Dèi. (Esiodo, Le opere e i giorni, 54-59)

Il male di cui si sarebbero rallegrati gli uomini era la donna. Fino ad allora non era mai esistita, la stirpe mortale era composta di soli maschi, creati dagli dèi impastando la terra e non ancora affidati al ventre materno. La prima donna, per volere di Zeus, si chiamò Pandora che letteralmente significa “tutti doni”, poiché ricevette doni da tutti gli dèi e fu dono per gli uomini da parte di tutti gli dèi. Zeus aveva infatti incaricato ciascuna divinità di dare un proprio contributo alla creazione di Pandora: Efesto, il dio fabbro, l’avrebbe plasmata dalla terra e dall’acqua donandole la voce e il vigore. Doveva essere vergine e bella al pari delle dee; Atena l’avrebbe istruita, Afrodite l’avrebbe resa irresistibile agli occhi degli uomini, mentre Hermes, il messaggero degli dèi ma anche il dio dei ladri, le avrebbe dato un’anima sfacciata e menzognera. Zeus infine fece recapitare il regalo allo sprovveduto Epimeteo, il quale non si curò dell’avvertimento ricevuto dal fratello di non accettare mai doni dal signore dell’Olimpo, perché avrebbero arrecato danni ai mortali. Soltanto dopo, quando ormai era tardi, Epimeteo comprese il male. Pandora infatti portava con sé un grande vaso che doveva restare chiuso perché dentro c’erano i mali. Ma quando fu dinanzi all’ingenuo, la donna bellissima sollevò il coperchio e tutte le malattie uscirono e insieme ad esse le disgrazie e si diffusero ovunque sulla terra col soffio del vento. L’uomo era perduto per sempre.

Soltanto la Speranza là, nella intatta casa, dentro rimase sotto i labbri dell’orcio, né volò fuori, perché prima Pandora rimise il coperchio sull’orcio, secondo il volere dell’egioco Zeus, adunatore di nembi. (Esiodo, Le opere e i giorni, 96-99)

Quanto a Prometeo, la punizione fu esemplare: sarebbe stato incatenato a una vetta gelida del Caucaso, in Scizia, terra selvaggia, lontana, deserta. Era il confine orientale del mondo: oltre gli antichi non si erano mai spinti. Lo accompagnò nel regno solitario Efesto scortato da Kratos e Bia, Dominio e Violenza, con l’incarico di fissare alla roccia le catene che aveva forgiato per ordine di Zeus, e di serrarle infine ben strette attorno ai polsi e alle caviglie di Prometeo. Giunti sul luogo disgraziato, Kratos con la vendetta fra i denti si scagliò contro Prometeo.

La gemma ch’è tua, la fiamma lucente radice d’industrie, lui l’ha carpita l’ha fatta compagna dell’uomo. Eccolo, il suo delitto: è dovere che ne sconti il castigo degli dèi. Gli serva da scuola, per farsi devoto a Zeus Padrone, per spegnere quel suo amoroso tendere all’uomo. (Eschilo, Prometeo incatenato, 6-11)

Eseguito l’ordine di Zeus, i tre se ne andarono abbandonando il figlio di Giapeto alla lama affilata del vento scitico, mentre tutto intorno creste bronzee si susseguivano ruvide. A gran voce il Titano, gigantesco nella sua mole, gridava trapassando anche le nubi e il suo grido echeggiava potente.

|

Mi vedete? Sono io, dio disperato, legato io incarno l’odio di Zeus, tocco il fondo dell’odio di tutti gli dèi, quanti fanno corona al soglio di Zeus. Radice è il mio affetto violento per l’uomo. (Eschilo, Prometeo incatenato, 118-123)

|

Ma Prometeo portava dentro di sé un segreto, un segreto di vitale importanza per Zeus, un segreto che avrebbe potuto riscattarlo: il sovrano celeste rischiava di essere rovesciato dal trono, il suo regno di essere distrutto. La notizia giunse alla dimora olimpica dopo che Prometeo un giorno si sfogò nel vento

|

Di me, sì, di me – di quest’infamia vivente coi polsi nei ceppi di ferro – avrà urgenza il sovrano celeste: che gli spieghi il nuovo tranello, la mano decisa a razziargli corona e potere. Dolci scongiuri a incantarmi, fascini a farmi dire di sì: nulla potranno. Né mai mi fletto all’aspra minaccia. Non chiarirò il segreto, se prima non snoda i disumani ceppi, e consente a pagarmi il riscatto d’osceno martirio. (Eschilo, Prometeo incatenato, 168-177)

|

Colui che avrebbe detronizzato Zeus sarebbe stato il figlio che avrebbe avuto da Teti, la nereide, se si fosse unito a lei. Egli stava proprio preparando queste nozze, ignaro del fatto che gli sarebbero state fatali.

Boati, saette non potranno fargli da scudo, evitargli uno schianto umiliante, insopportabile. Con le mani, si sta fabbricando a suo danno un campione di lotta, un miracolo, ostico, senza sconfitta. Sarà lui a scovare saetta più robusta del fulmine, e boato possente che schiaccia la voce del tuono, saprà sperdere nel nulla l’oceanica febbre che fa spasimare la terra, l’arpione, lama acuta di Poseidon. Lascia che Zeus picchi contro questo sfacelo: saprà allora l’abisso tra dominare e vivere servo. (Eschilo, Prometeo incatenato, 918-927)

La paura di un simile destino rodeva Zeus fin tanto che lo costrinse a inviare Hermes al cospetto di Prometeo, per fargli svelare chi fosse colui che minacciava la sua gloria. Ma a nulla valse l’insistenza con cui il messaggero degli dèi infieriva sul Titano, poiché Zeus voleva la verità senza sciogliere le catene. Così alla fine Hermes, stanco dell’ostinazione di Prometeo, gli rovesciò addosso parole tremende sul futuro che l’onnipotente gli avrebbe riservato per la sua impudenza.

Comincerà così. A boati, a colpi di saetta lucente il Padre ti spacca il tuo precipizio scoglioso. La tua carne sprofonda, ti raccoglie tenaglia di sasso. Sconterai fino in fondo vastissimi anni, per riemergere al sole. Allora il segugio volante di Zeus, l’aquila striata di sangue, golosa, farà macello di te, cencio smisurato di carne: tu non l’inviti, ma lei scivola dentro, al festino, e finché dura la luce fa onore alla mensa, al tuo fegato scuro! Non illuderti, non esiste confine al tormento, se prima dai celesti non sorge uno che erediti il tuo sacrificio, deciso a calarsi sotterra, dove raggio non brilla, nel Tartaro cavo, spento. (Eschilo, Prometeo incatenato, 1016-1029)

Detto fatto: ogni mattina l’aquila di Zeus appariva nel sole e planava sul ventre di Prometeo; col becco adunco lo squarciava facendolo sanguinare fino a raggiungere il fegato. Lì si avventava nervosamente, ne strappava pezzi puntellandosi con le zampe sul fianco. La Scizia rimbombava tutta del grido smisurato di Prometeo, spasimi strazianti nel bagliore del giorno. Poi, quando il sole si scuriva e si preparava a discendere l’orizzonte, il rapace fermava il suo becco e faceva ritorno al padrone. Il Titano, sfinito, restava di nuovo solo, nel silenzio irreale, argenteo delle rocce; sopra di lui uno scintillio infinito di stelle. E proprio allora, prodigio incredibile, il fegato maciullato cominciava a rimarginarsi e a riformarsi per intero. Perché Prometeo era immortale, la morte non aveva presa su di lui, ogni parte del suo corpo era destinata a riformarsi, a rivivere. Ma dissolte le ultime stelle, ecco il volatile riapparire in lontananza, alto nel cielo irrorato di luce, pronto a ricominciare lo scempio. Battito d’ali solenne scandiva la minaccia rendendola, metro dopo metro lungo il volo, sempre più reale. Passarono i secoli prima che Prometeo potesse vedere la fine del suo supplizio. E questa avvenne per mano di un figlio di Zeus. Il suo nome risuonava già per tutta la Grecia e ben oltre: questo uomo aveva raggiunto la terra delle Esperidi dove dimorava Atlante, e perfino l’Ade, vietato ai viventi e privo di ritorno. Era Eracle, l’unico eroe che alla sua morte venne ammesso all’Olimpo divenendo così dio. Come Prometeo aveva scontato una vita dannata, fatta di prove all’eccesso e senza mai una tregua. Il giorno in cui si imbatté nel Titano stava tornando proprio dall’impresa nel giardino delle Esperidi.

Passato al continente opposto, Eracle con un colpo di freccia abbatté sul Caucaso l‘aquila, nata da Echidna e da Tifone, che divorava il fegato di Prometeo. Liberò Prometeo e mise <la corona> d’olivo <in memoria> delle sue catene. Offrì a Zeus Chirone che voleva morire, lui immortale, al posto di Prometeo. (Apollodoro, Biblioteca, II, 5, 11)

Ed ecco dunque la predizione di Hermes secondo cui il Titano avrebbe conosciuto la libertà solo se un altro si fosse sacrificato al suo posto. Chi si offrì fu Chirone, il centauro rinomato per la sua saggezza, virtù sconosciuta alla razza ibrida. Grazie all’arco di Eracle, Prometeo venne così liberato, mentre l’aquila per la devozione al suo signore, fu da questi portata ben oltre le altitudini che era solita dominare; entrò nel regno degli astri dove fu trasformata in costellazione. Lassù, da allora, brilla con la forza di Altair, sovrana delle creature piumate, orgoglio e simbolo di Zeus potente. Come c’è da aspettarsi, il mito di Prometeo è stato estremamente affascinante per il mondo dell’arte. Dal furto del fuoco, al supplizio, fino alla liberazione per mano di Eracle, gli episodi che hanno caratterizzato la vita del Titano hanno tutti trovato ampio posto nelle rappresentazioni visive. E insieme a Prometeo, immancabile fu la presenza dell’aquila.

|

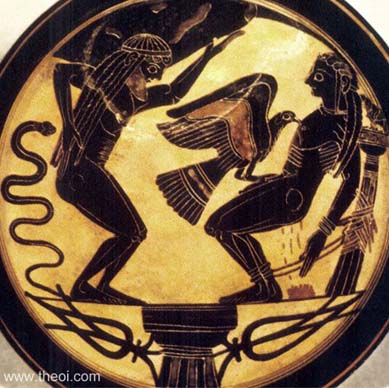

Una delle immagini più antiche della tortura cui fu sottoposto Prometeo, si trova su una kylix dell’antica Laconia (Fig. 10), la regione di Sparta. Risale al 560-550 a.C., quando l’arte greca era nel suo periodo detto arcaico, riconoscibile dalla tecnica a figure nere con cui i soggetti venivano dipinti. Questo recipiente consiste in una coppa ampia e poco profonda provvista di manici e sorretta da uno stelo sottile, a sua volta fissato su un piede circolare. Veniva usata durante i simposi e quindi la bevanda che conteneva era il vino. Sul fondo delle kylix vi è quasi sempre un dipinto, come in questo caso, di modo che la scena si scopriva solo man mano che si beveva. L’interpretazione della kylix laconica attribuita al Pittore di Naucrati è tutt’oggi duplice, poiché nell’uomo seduto di fronte al quale sta planando un’aquila, si può vedere Zeus col suo animale sacro o Prometeo pochi istanti prima dell’attacco diurno. Entrambe le versioni sono attendibili in quanto l’uomo si presenta con un abito prezioso, regale e acconciatura e barba sono quelle con cui tipicamente vengono rappresentati gli dèi. D’altra parte però di questo uomo non si vedono le braccia, motivo per cui potrebbero essere legate evocando così l’immagine di Prometeo. Il prezioso recipiente si trova al Louvre. |

|

Di poco più recente, del 530 a.C., è la piccola anfora a figure nere conservata ai Musei Vaticani di Roma in cui vi è inequivocabilmente rappresentato Prometeo sotto l’attacco dell’aquila (Fig. 11). Come la kylix del Pittore di Naucrati, proviene dalla Laconia e rappresenta non solo Prometeo, ma anche suo fratello Atlante. Il Pittore, di cui nulla sappiamo, ha voluto mostrare il supplizio dei due fratelli: Atlante all’estremo occidente – luogo simboleggiato dalla presenza del serpente, guardiano del giardino delle Esperidi – sorregge la volta celeste sottoforma di enorme masso, probabilmente per ricordare che Atlante stesso fu pietrificato e trasformato in una montagna, e Prometeo all’estremo oriente, legato a una colonna come narrava il poeta Esiodo.

|

[Zeus] legò Prometeo dai vari pensieri con inestricabili lacci, con legami dolorosi, che a mezzo d’una colonna poi avvolse, e sopra gli avventò un’aquila, ampia d’ali, che il fegato gli mangiasse immortale, che ricresceva altrettanto la notte quanto nel giorno gli aveva mangiato l’uccello dall’ampie ali. (Esiodo, Teogonia, 521-525)

|

|

|

|

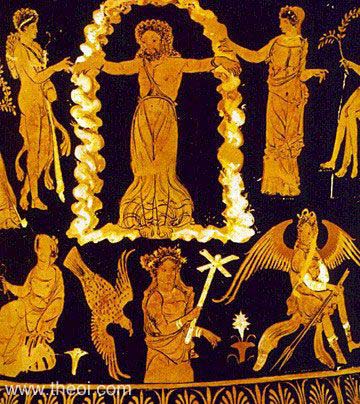

Per vedere invece Prometeo liberato, bisogna andare allo Staatliche Museen di Berlino, dove su un cratere apulo a figure rosse del 350 a.C., spicca il Titano, visibilmente provato (Fig. 12). Le mani sono ancora legate alla roccia, rappresentata come una cornice che circonda Prometeo, ma a sinistra ecco la mano di Eracle nell’atto di sciogliere i nodi. L’eroe è riconoscibile grazie ai suoi attributi distintivi della clava e della pelle di leone sulla spalla. A destra, l’elmo sollevato sul capo della figura femminile, ci dice che siamo dinanzi ad Atena. La sua presenza non è casuale, in quanto il mito vuole che Prometeo intervenisse alla nascita della dea. Il coro di Euripide ricorda l’episodio nel I stasimo della tragedia intitolata Ione:

|

Atena, tu hai visto la luce senza doglie di parto: Prometeo, il Titano, ti aiutò a balzar fuori dal capo di Giove. (Euripide, Ione, 452-456) |

Inoltre, in una versione del mito di Prometeo, fu il Titano a creare l’uomo, mentre Atena gli avrebbe insufflato l’anima. Nella fascia inferiore del cratere, vaso per la conservazione del vino durante il simposio, si vede invece l’aquila che precipita, ormai priva di vita. Scende nell’Ade, il regno sotterraneo dei morti governato dall’omonimo re e dalla consorte Persefone, qui rappresentata con una torcia tipica di Eleusi, cittadina a pochi chilometri da Atene dove nel santuario a lei dedicato, venivano celebrati in suo onore i cosiddetti misteri. |

|

Avvicinandoci ai nostri tempi invece, troviamo la tavola in rame dedicata alla costellazione dell’Aquila incisa personalmente dall’astronomo polacco Johannes Hevelius (Fig. 13). Essa appartiene all’opera intitolata “Firmamentum Sobiescianum, sive uranographia, in Prodromus astronomiae”, comunemente chiamata “Uranographia” e pubblicata a Danzica nel 1690. Si tratta di una raccolta di tavole in rame, effigiate ciascuna con la rappresentazione mitologica delle costellazioni sovrapposte alle stelle che ne delineano la forma. Come si vede l’Aquila è raffigurata insieme a un’altra costellazione, quella di Antinoo. Si tratta di una costellazione scomparsa, naturalmente non nel senso che quelle stelle in cielo non esistono più, ma nel senso che è stata esclusa dall’elenco ufficiale delle 88 costellazioni stilato nel 1922 dall’Unione Astronomica Internazionale. Antinoo era il compagno dell’imperatore Adriano e il re gli dedicò una costellazione allorché il giovane morì annegato nelle acque del Nilo. L’astronomo egiziano Tolomeo quando compose il suo “Almagesto” sedici anni dopo la morte di Antinoo, vi annoverò la debole costellazione. Il riferimento è chiaro: Adriano identificò Antinoo con Ganimede, il ragazzo che Zeus rapì sotto le sembianze di un’aquila e portò sull’Olimpo consacrandolo a coppiere degli dèi.

|

|

Una sublime rappresentazione di Prometeo è quella eseguita da un pittore francese poco conosciuto, ma che si è conquistato la fama proprio grazie a quest’opera, vero e proprio capolavoro di perfezione estetica. E’ Jean-Louis Cesar Lair che nel 1819 dipinse la “Tortura di Prometeo”, quadro conservato al Musée Crozatier di Le Puy-en-Velay (Fig. 14). Il titano affronta con meraviglioso slancio il sacrificio impostogli da Zeus. Con animo nobile egli si tende, proprio come è nella natura della sua stirpe; Titano infatti deriva dal greco titainein che significa tendersi, laddove il riferimento fu a una grande opera cui si sarebbero tesi in modo temerario e per la quale in futuro sarebbero stati puniti. Il capo è reclinato sul braccio sinistro, il volto di straordinaria dolcezza ha gli occhi chiusi che paiono addormentati. Ma un’osservazione più attenta svela invece che sono stretti per il dolore e anche la bocca è lievemente piegata in una smorfia dolente. Accanto al drappo rosso che veste Prometeo vi è il nartece ancora fumante, appeso alla colonna, prova della colpa commessa verso Zeus. A sinistra infine ecco l’aquila, enorme, maestosa, determinata nella sua missione. Il becco sta per forare nuovamente il fianco del Titano, mentre alle spalle del rapace i raggi del sole filtrano da uno squarcio fra le nubi: è giorno, è il momento dell’atroce pasto.

Mezzo secolo dopo, nel 1868, un altro pittore francese intitolò un suo quadro a Prometeo. Si tratta di Gustave Moreau, celebre esponente del simbolismo. I suoi dipinti emanano sacralità e mistero che si esprimono negli sguardi, nei colori o negli elementi decorativi che in realtà nascondono dentro di sé un significato.

Il Prometeo di Moreau (Fig. 15) è un uomo che nell’aspetto ricorda più un profeta che un Titano, suggerendo in questo modo un’identificazione del Titano che salvò gli uomini, col Messia venuto al mondo per lo stesso motivo. |

|

A conferma di ciò, i tratti somatici e la veste ormai lacera evocano senza dubbio l’immagine del Cristo.

Anche senza considerare il titolo dell’opera dipinto nell’angolo in basso a sinistra, sono la presenza dell’aquila e il dettaglio della fiamma sul capo del protagonista, a ricondurre l’identità a quella di Prometeo.

A distanza di dieci anni, il pittore e professore tedesco Christian Griepenkerl, conosciuto anche per non aver ammesso all’Accademia delle Belle Arti di Vienna dove insegnava il diciottenne Adolf Hitler, fu incaricato di dipingere il soffitto sovrastante la grande scala dell’Augusteum di Oldenburg. Questo palazzo fu il primo museo d’arte voluto nella città di Oldenburg. Sorse nel 1856 in stile fiorentino rinascimentale e deve il suo nome al granduca Paul Friedrich August, deceduto tre anni prima. Il tema commissionato a Griepenkerl fu Prometeo e di conseguenza il soffitto reca un ciclo pittorico dedicato al Titano. Di squisita finezza è l’immagine del furto del fuoco da parte di Prometeo (Fig. 16). Questi sopraggiunge furtivo da dietro una nube e appicca il fuoco accostando il nartece alla saetta che Zeus tiene in mano mentre dorme accanto a Ganimede, il coppiere degli dèi, riconoscibile per la presenza dell’anfora e della kylix con cui serviva il vino al suo signore. L’aquila veglia al fianco destro di Zeus, apparentemente ignara del furto che sta avvenendo. Tuttavia il suo sporgersi in avanti guardando la folgore, lascia intuire il vincolo infausto che presto la legherà a Prometeo. |

|

|

|

Le quattro stelle della piccola costellazione della Freccia appaiono quasi inosservate fra i giganti del Cigno con la splendente Deneb e dell’Aquila, maestosa con la sua Altair. La Via Lattea oltretutto la attraversa in pieno rendendo così la costellazione ancora più evanescente; eppure la Freccia chiude in sé un potere straordinario. Il dardo di cui si parla non è un dardo qualunque. Esso fu scoccato nel vasto cielo del Caucaso da Eracle. Ma non solo: ogni freccia della faretra dell’eroe era impregnata del sangue mortale dell’Idra di Lerna, dopo che egli la uccise nella sua seconda impresa. Il sangue dell’Idra non lasciava scampo, per cui se anche il colpo inferto dalla freccia non minacciava la vita, la si perdeva comunque per il siero che entrava in corpo. A perire per mano di Eracle, figura di stelle a nord-ovest della Freccia, fu l’Aquila che infatti nel cielo si trova proprio al di sotto dello strale, segno che è già stata colpita, sta precipitando, attesa dall’Ade profondo. Qual è la storia di cui il cielo notturno ci mostra soltanto l’epilogo? E’ la storia di Prometeo, il Titano che più di ogni altro dio amò la razza umana, in alcune versioni fu lui stesso a crearla. Egli amò gli uomini a tal punto che per loro venne punito da Zeus, da poco succeduto a Crono e quindi nuovo sovrano dell’universo.

|

|

|

La stirpe di uomini per cui il Titano, figlio di Giapeto e di Climene si prodigò, fu quella di bronzo, nata dai frassini, dunque di dura cervice e in più violenta. Dopo l’età dell’oro quando gli uomini, sotto il regno di Crono, vivevano senza affanno e senza invecchiare e morivano semplicemente addormentandosi, la nuova generazione inaugurata sotto lo scettro di Zeus fu degradata. Era la stirpe d’argento, creature mortali che conservavano la purezza dei loro antenati per i primi cento anni di vita, ma poi diventavano corrotte e incuranti degli dèi. Zeus le fece perire e al loro posto fece sorgere la stirpe di bronzo, ancora più degradata affinché la differenza fra i mortali e gli immortali fosse sempre più evidente e l’uomo dinanzi agli dèi si sentisse un nulla.

Prometeo soffriva terribilmente al vedere degli innocenti soggiacere a una decisione tanto crudele. Il solo fatto che l’uomo fosse destinato alla morte, glielo rendeva caro più di qualsiasi altro essere, tanto che per non lasciarlo nella condizione di miseria in cui Zeus l’aveva concepito, il Titano gli insegnò diverse arti, dalla costruzione della casa, alla scrittura, al calcolo, alla mantica. Non di meno, gli fece dono del fuoco.

Un giorno però avvenne una disputa fra i mortali, elevati e istruiti da Prometeo, e gli immortali dell’Olimpo. Il Titano volle risolvere il diverbio, di cui però non sappiamo i dettagli, spartendo un grosso bue per i due contendenti. Da un lato chiuse nella pelle dell’animale la parte buona rappresentata dalla carne, dall’altro avvolse nel grasso tutte quante le ossa. Chiese poi a Zeus di scegliere quale porzione desiderava tenere per sé e per gli dèi. Per esclusione, l’altra sarebbe toccata agli uomini. Il signore del tuono affondò le mani nel grasso e con amara sorpresa urtò contro la durezza delle ossa: aveva così riservato per il mondo divino lo scarto. L’ira che si accese nel cuore di Zeus fu incontenibile e da quell’animo avvelenato scaturì una vendetta che egli riversò sull’uomo: l’avrebbe privato per sempre del prezioso fuoco.

Gli uomini non potevano più cuocere il cibo e molti di loro non sopravvivessero alla rigidità dell’inverno. Da qualche luogo della terra, Prometeo vedeva tutto questo e angosciato meditava dentro di sé come porvi rimedio. Sapeva che Zeus non sarebbe sceso a patti, così decise di recarsi di nascosto sulle vette olimpiche e di carpire personalmente una scintilla di luce al sovrano divino, approfittando di un suo momento di riposo. Detto fatto: il fuoco fu di nuovo nelle mani dell’uomo e ovunque egli fosse, era possibile vedere dei piccoli falò all’ora dei pasti o nei giorni freddi per scaldarsi o quando il sole tramontava per illuminare la notte. Quando Zeus scoprì le fiammelle dall’alto dell’Olimpo, intuì subito che dietro c’era lo zampino di Prometeo. Senza attendere oltre, si scagliò su entrambi, punendo l’uomo con la creazione della prima donna, Pandora la quale togliendo il coperchio al grande vaso che portava con sé, permise ai mali di uscire e di diffondersi nel mondo, e sottoponendo invece Prometeo a una tortura inestinguibile. Il Titano fu portato in Scizia, l’estremità orientale del mondo allora conosciuto, e incatenato a una roccia dell’imponente Caucaso. Lì Zeus inviava ogni giorno al sorgere del sole, la sua aquila affinché gli divorasse il fegato, quel fegato che la notte, essendo la vittima immortale, ricresceva.

Ho offerto privilegi ai viventi ed eccomi, soffro sotto le stanghe questa stretta fatale. Quel giorno, a colmare uno stelo di canna, intrappolo di frodo lo zampillo del fuoco. Esso riluce, da allora, tra gli uomini, artefice, strada maestra d’ogni mestiere ingegnoso. Fu questo il peccato: ora ne sconto il castigo, qui, perso nel cielo, trafitto nei ceppi. (Eschilo, Prometeo incatenato, 107-113)

I giorni trascorsero e divennero settimane e le settimane mesi e i mesi anni. Ogni alba portava con sé insieme alla grande palla di fuoco anche il grido dell’aquila che, puntuale, si presentava al cospetto di Prometeo. Questi tuttavia custodiva un segreto la cui rivelazione avrebbe potuto rappresentare per lui la salvezza: il Titano sapeva che il regno di Zeus era in pericolo e sapeva anche come sarebbe avvenuta la sua detronizzazione.

Con tutto il suo amore di sé, Zeus precipita in basso, col tempo. Pensa, che nozze prepara. Nozze capaci di farlo sparire, crollato dal soglio imperiale. Quel giorno avrà pieno vigore la minaccia rabbiosa che Crono, suo padre, gl’imprecava piombando dall’antico potere. Gravoso futuro: dei celesti, nessuno potrà offrirgli la chiara visione di come stornarlo. Io solo! (Eschilo, Prometeo incatenato, 908-915)

Se Zeus si fosse unito alla Nereide Temi, sarebbe nato un figlio che lo avrebbe spodestato, esattamente come lui aveva fatto con suo padre Crono. Prometeo propose a Zeus di svelargli il segreto in cambio della liberazione. Ma il sovrano degli dèi, pensando a un ennesimo inganno dell’astuto Titano, rifiutò la proposta. Il ricatto però non era l’unica via d’uscita che Prometeo aveva per porre fine al suo strazio e lo sapeva. Infatti, se anche Zeus gli aveva negato la libertà, presto essa sarebbe giunta per altra mano. Parlando dei discendenti di Ipermestra e Linceo, il Titano annunciò come sarebbe avvenuta la sua salvezza.

Da questa semenza sorgerà tempra d’eroe, destinato a brillare per l’arco: lui mi salverà da questo patire! Così suona il presagio che mi narrò la millenaria madre, la Titanide Temi. (Eschilo, Prometeo incatenato, 870-874)

L’eroe destinato a brillare per l’arco era Eracle, figlio di Zeus e di Alcmena, regina d’Argo. Il principe era di ritorno dall’undicesima fatica, quella dei pomi delle Esperidi. Aveva già incontrato Prometeo nel viaggio di andata poiché si era perso, e fu il Titano a indicargli la via per raggiungere il confine opposto del mondo. Eracle gli promise che dopo aver ucciso il drago a guardia delle mele d’oro, sarebbe ripassato da lui per dargli la lieta notizia. Quando giunse di nuovo in Scizia e si imbatté nel corpo gigantesco di Prometeo, rimase turbato alla visione del rapace che smembrava il fianco del Titano a colpi di becco. La prima volta che lo incontrò, era notte e non vide la tortura in atto. Quante ingiustizie aveva anch’egli dovuto sopportare per l’odio che Era gli portava? Quante prove, quanta sofferenza, quanta paura per l’irragionevolezza di una dea? E ora sapeva di avere dinanzi un innocente che scontava una pena crudele per lo stesso motivo: non lo poteva permettere. Estrasse dalla faretra una delle frecce esiziali e la caricò nell’arco, lo tese verso il cielo e, calcolata la parabola che avrebbe percorso il dardo, vibrò un colpo deciso. Lo strale andò a conficcarsi in modo perfetto nel corpo dell’aquila; un grido acuto si levò fra le montagne e il predatore alato lasciò la vita.

Prometeo fu finalmente libero e gli antichi mitografi un giorno ricordarono l’episodio nelle loro opere, permettendo anche a noi di conoscere la storia che lega le costellazioni di Ercole, della Freccia e dell’Aquila.

Con acqua e terra, Prometeo plasmò gli uomini e donò loro il fuoco che celò in una ferula, di nascosto da Zeus. Quando lo venne a sapere, Zeus ordinò a Efesto di inchiodare il corpo di Prometeo sul Caucaso, che è un monte della Scizia. Per molti anni Prometeo rimase inchiodato al monte e ogni giorno un’aquila volava a divorargli i lobi del fegato, che ricresceva durante la notte. Per il furto del fuoco Prometeo ebbe dunque questa punizione, fino a che Eracle, più tardi lo liberò. (Apollodoro, Biblioteca, I, 7, 1)

Quanto alla freccia che stroncò la vita all’aquila di Zeus, il signore degli dèi la pose anch’essa fra le stelle; non certo per glorificarla, ma per ricordare il sacrificio cui fu sottoposto il suo animale sacro. La costellazione della Freccia infatti è poco luminosa, come è comprensibile potesse concepirla colui che alla fine ne fu vittima indiretta.

L’episodio della liberazione di Prometeo e dunque dell’uccisione dell’aquila di Zeus, ha trovato spazio nell’arte così come gli altri fatti salienti della vita del Titano.

|

Una coppa attica usata per bere il vino, appartenente alla tipologia morfologica detta skyphos, riporta proprio il momento in cui l’aquila viene trafitta (Fig. 17). A sinistra Eracle, poggiato su un ginocchio, impugna l’arco col quale ha appena scoccato due frecce contro il fedele alato di Zeus. Una sola si è conficcata, proprio fra gli occhi e il becco. Quest’ultimo è aperto, stavolta non per divorare il fegato di Prometeo ma per il dolore della ferita. Il sangue dell’idra si sta diffondendo nel corpo piumato e presto il predatore scenderà per sempre nella dimora di Ade. |

|

|

Al centro del dipinto vi è Prometeo, anch’egli inchinato per esigenze di spazio, i polsi sono legati dietro la schiena e accanto si vede la colonna che lo imprigionò per tanto tempo. Questo reperto è molto antico, risale al 625-575 a.C., quando l’arte greca era nel suo periodo detto arcaico e usava dipingere a figure nere. Proviene dall’Attica, la regione di Atene ed è attribuito al Pittore di Nettos. Il Museo Archeologico della capitale greca lo custodisce. A tempi decisamente più vicini a noi è invece la tavola uranografica di Hevelius dedicata alla costellazione della Freccia (Fig. 18). L’astronomo polacco in realtà riunì nella stessa lastra tre costellazioni, per via della loro contiguità e delle ridotte dimensioni. Oltre alla Freccia, sono messe in risalto il Delfino e il Cavallino. Il prestigioso atlante celeste fu pubblicato postumo nel 1690 a Danzica.

|

|

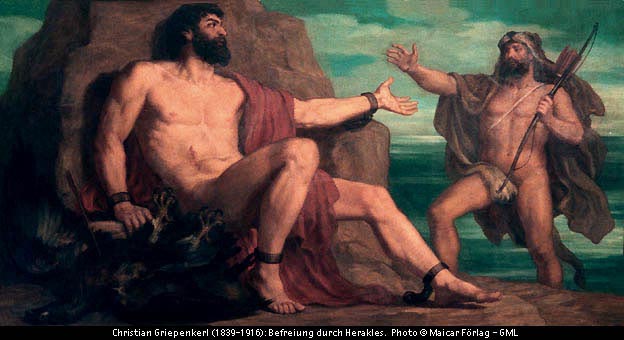

Sul finire del XIX secolo invece, nel 1878, a Oldenburg in Germania, furono terminati i dipinti del soffitto sovrastante la grande scala dell’Augusteum, dedicati al ciclo di Prometeo. L’Augusteum fu il primo museo d’arte della città e artefice delle pitture mitologiche fu Christian Griepenkerl, Professore all’Accademia delle Belle Arti di Vienna. Delle quattro opere dedicate a Prometeo, una rappresenta la liberazione del Titano da parte di Eracle (Fig. 19). Sulla sommità della vetta del Caucaso si vede giungere come un salvatore l’eroe dalla pelle di leone. E’ munito di arco e ha appena ucciso l’aquila che giace riversa ai piedi di Prometeo. Egli tende la mano e Prometeo risponde allungandogli il braccio incatenato nel polso. La ferita è ancora fresca e ogni arto è serrato in lacci d’acciaio, ma la tortura è finita e la libertà è giunta. |

|

|

|

Figure:

-

Fig. 7, 11, 1AA: dall’Uranographia di Hevelius

- Fig. 8: http://www.festival-automne.com/public/ressourc/publicat/2000scia/images/26.jpg

- Fig. 9: archivio

- Fig. 10: archivio

Bibliografia:

-

Manilio, Il Poema degli Astri, Volume II, Libri III-V, Ed. Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori, 2001

- Caio Giulio Hygino, Fabulario delle stelle, Ed. Sellerio, 1996

- Dizionario di mitologia greca e latina, Ed. UTET, 2002

- Károly Kerényi, Gli dei e gli eroi della Grecia, il Saggiatore, 2002

- Luciano, Dialoghi Marini e degli Dei e delle Cortigiane, Fabbri Editori, 1996

- Manilio, Il Poema degli Astri, Volume II, Libri III-V, Ed. Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori, 2001

- Ovidio, Metamorfosi, Einaudi, 1999

- Apollodoro, Biblioteca, Ed. Adelphi, 1995

- Euripide, Elena, Ione, Ed. Garzanti, 2006

- Eschilo, Prometeo incatenato, I Persiani, I sette contro Tebe, Le Supplici, Ed. Garzanti, 2002

- Esiodo, Le Opere e i Giorni, Ed. BUR, 2006

- Esiodo, Teogonia, Ed. BUR, 2004

- Omero, Odissea, Einaudi, 1989

|

|